Macht und Machtverlust leben auch, aber nicht nur von Symbolen. Häufig aber sind Symbole konstitutiv für das, was gemeinhin als Macht bezeichnet wird und als Machtverlust auch. Als Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar bei der CDU-Landtagsfraktion in Erfurt erschien, gehörte sie zu den vermeintlich Mächtigen: Vorsitzende der Partei der Bundeskanzlerin; Bundesministerin der Verteidigung; versehen mit dem Anspruch, die Unionsparteien selbst als Kanzlerkandidatin in den nächsten Bundestagswahlkampf zu führen oder wenigstens den Kandidaten zu bestimmen. Doch die Landtagsabgeordneten ließen “ihre” Bundesparteivorsitzende mehr als eine Stunde warten, ehe sie vorsprechen durfte. Ihre “Parteifreunde” wollten intern bereden, wie sie es mit der AfD und mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linkspartei halten wollten. Genau deswegen war Kramp-Karrenbauer angereist.

Auf politisch brutale Weise aber machten die Landespolitiker deutlich: Die “Kaiserin” steht nackt da. Beschlüsse und Interessen der Bundespartei und ihrer Vorsitzenden waren ihnen nur bedingt gültig. Wenige Tage später kündigte Kramp-Karrenbauer ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz an – gestürzt von einem Landesverband, einem der kleinsten der CDU überhaupt, der seit Jahren nicht mehr viel zu bieten hatte.

Die “nackte Kaiserin” der SPD

Ein Jahr zuvor gehörte auch Andrea Nahles zu den Mächtigen in Berlin. Nahles war Vorsitzende der SPD und zugleich Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Abgesehen von Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer in den Gründerjahren der Bundesrepublik hatte nur Franz Müntefering, Organisator der Macht und “rechte Hand” von Bundeskanzler Gerhard Schröder, die beiden Ämter zeitgleich ausgeübt. Nahles war es gewesen, die mit ihren Reden auf SPD-Parteitagen dafür gesorgt hatte, dass die Partei wieder in eine große Koalition eintrat. Doch Widerstand wurde orchestriert – vor allem im nordrhein-westfälischen Landesverband. Der ist zwar der größte der SPD, doch seit Jahren dümpelte er vor sich hin. Die NRW-SPD verlor 2017 die Landtagswahl und damit die Regierungsmacht in Düsseldorf. Ihre Führungsleute verfügen in der Bundespolitik längst nicht mehr über jenen Einfluss wie einst Johannes Rau.

Andrea Nahles schlug Gegenwind vor allem aus Nordrhein-Westfalen entgegen. Am Ende schmiss die SPD-Chefin hin. (c) picture alliance/Sueddeutsche Zeitung Photo

Ausgerechnet Landes-, eigentlich Lokalpolitiker trieben im Hintergrund und mit offenen Briefen “ihre” Parteivorsitzende in die Resignation. Nach der Europawahl im Mai 2019 trat Nahles von beiden Ämtern zurück. Nachfolger wurden zwei Sozialdemokraten aus Nordrhein-Westfalen: Rolf Mützenich wurde Fraktionsvorsitzender; Norbert Walter-Borjans wurde Co-Parteivorsitzender. Mützenich hatte sich immerhin zuvor in der Bundestagsfraktion als Außenpolitiker bewährt. Walter-Borjans aber, vormals Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, hatte bis dahin nicht ein einziges Parteiamt innegehabt. NRW-Sozialdemokraten hatten ihn bewogen/überzeugt/überredet, sich um den Co-Vorsitz zu bewerben. Die maßgeblichen Bundespolitiker der SPD setzten beim Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz auf Olaf Scholz – immerhin Finanzminister und stellvertretender SPD-Vorsitzender. Sie unterlagen. Die Kampagne von Walter-Borjans und Saskia Esken wurde von der NRW-SPD aus organisiert. Aus einer Landespartei, die – wie die CDU in Thüringen – politisch nichts mehr zu bieten hat.

Grüne Revolution im Ländle

Bis vor wenigen Jahren kamen für die Grünen nur Bündnisse mit der SPD in Betracht, allenfalls noch mit der Linkspartei im Boot. Schwarz-grüne Erwägungen waren eine Sache von parteiinternen Minderheiten. Rot-Grün oder Opposition lautete die Alternative – zu Joschka Fischers Zeiten und auch danach noch. Der Kurswechsel ging von Landesparteien aus. In Baden-Württemberg kam es unter Winfried Kretschmann zu einer grün-schwarzen Landesregierung; in Hessen wurde eine schwarz-grüne Koalition gebildet, in Schleswig-Holstein ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen, in Sachsen-Anhalt eine Regierung aus CDU, SPD und Grünen – in allen drei Ländern der Wahlergebnisse wegen, not- oder auch machtbedingt. Doch siehe da: Die Zusammenarbeit der Grünen mit der CDU funktionierte, meistens gut, manchmal leidlich. Die Bundesführung der Grünen schloss sich dem an. Bundesparteitage folgten willig. Einer der schwarz-grünen Protagonisten, Robert Habeck, wurde Co-Parteivorsitzender.

Als Trendsetter zeigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg der Parteispitze, dass auch Grün-Schwarz funktioniert. (c) picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Berlin ist für viele weit weg

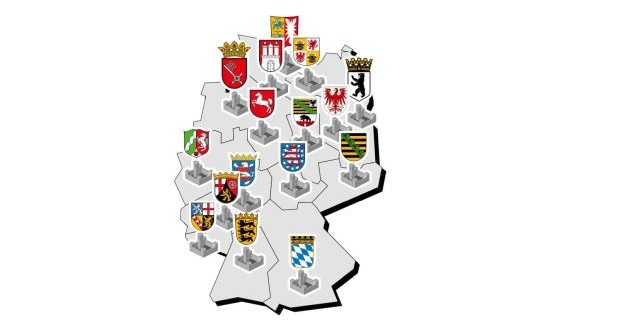

Tanzen die Landesverbände der Parteien in Deutschland ihren Bundesparteien – im kaum noch übertragenen Sinne – auf der Nase herum? Ist über die Emanzipation der Landesorganisationen von ihren Bundesführungen zu sprechen? Vergleiche mit der Vergangenheit legen diese Vermutung nahe. Unumstritten waren: Konrad Adenauer, Helmut Kohl und – auch – Angela Merkel bei der CDU. Willy Brandt, Helmut Schmidt und – auch – Gerhard Schröder bei der SPD. Sie hatten ihre Parteien im Griff. Gibt es derzeit eine Gesetzmäßigkeit, wonach der Einfluss der Berliner Parteizentralen auf “ihre” Landesverbände immer geringer wird? Viel spricht dafür. “Berlin” ist für viele Landesorganisationen der Parteien nicht mehr maßgeblich. Es ist weit weg – vor allem für die Parteifreunde aus West- und Süddeutschland. Oder werden die Zeiten der mächtigen Parteizentralen verklärt, weil vieles in Vergessenheit geraten ist?

Auch Merkel mit Startschwierigkeiten

Helmut Kohl stützte sich auf ein Netzwerk von Parteifreunden, die er aus gemeinsamen Zeiten bei der Jungen Union kannte und die er mit Ämtern und Würden versehen hatte. Doch auch Kohl hatte zu kämpfen. Als die CDU in den späten 1980er-Jahren bei einer Reihe von Landtagswahlen schlecht abgeschnitten hatte, stand er kurz vor dem Sturz. Die Wende in Deutschland und Europa 1989 “rettete” ihn. Er konnte zum Kanzler der Einheit werden.

Nachdem Rudolf Scharping als SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat die Bundestagswahl 1994 verloren hatte (mit übrigens nach heutigen Maßstäben sensationellen 36,4 Prozent), wollten sich Landespolitiker der SPD von ihm nichts mehr sagen und bieten lassen. Sie verhielten sich nach der Devise “erst das Land, dann der Bund”. Zwei SPD-Landeschefs organisierten 1995 Scharpings Sturz: die Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (Niedersachsen) und Oskar Lafontaine (Saarland). Schröders Niedergang als Bundeskanzler und sein Rücktritt zuvor vom Amt des SPD-Vorsitzenden waren wiederum das Resultat einer Serie von Wahlniederlagen in Bundesländern, die jahrelang von SPD-Ministerpräsidenten regiert worden waren: in Hessen, in Hamburg, in seinem Heimatland Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und im Mai 2005 schließlich in Nordrhein-Westfalen.

Auch Ex-CDU-Parteichefin Angela Merkel hatte die Landesfürsten zunächst nicht im Griff. (c) picture alliance/AP Photo/Markus Schreiber

Angela Merkel tat sich nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden im Jahr 2000 lange Zeit schwer. Auf Druck der Landesverbände von Baden-Württemberg und Hessen musste sie 2002 auf die Kanzlerkandidatur verzichten. Erst nachdem sie 2005 zur Kanzlerin gewählt worden war, konnte sie ihren Kurs gesellschaftspolitischer Anpassung an die Verhältnisse gegen den konservativen Flügel der Partei durchsetzen. Zwar wurde hier und da gemurrt, und im Laufe der Jahre gingen CDU-Stimmenanteile in Bund und Ländern zurück. Doch Merkel garantierte immer noch Erfolge: Die Kanzlerschaft in Berlin vor allem. Erst ab 2015 wurde das anders. Nach Merkels Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik wuchsen die Zweifel – vor allem in der ostdeutschen CDU.

Erfolg hat nur der Erfolgreiche

Parteien sind Organisationen von Menschen, die politisch gestalten wollen. Sie streben nach Ämtern. Sie suchen den Erfolg. Wenn ihre Leute an der Spitze das alles garantieren, ist es gut. Dann herrscht – meistens – Ruhe, weil die Leute zufrieden sind. Bleibt der Erfolg aus, ist es schlecht. Dann werden Sündenböcke gesucht. Dann kommen Zweifel auf. Mit dem Zweifel entsteht Widerspruch und mit dem Widerspruch der Widerstand. Der Widerstand aber wird nicht in der Bundeszentrale organisiert. Wie denn auch? Er kommt von der Basis der Partei her. Die nächstniedere Organisationsebene der Bundesparteien aber sind die Landesverbände.

Die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer konnte als CDU-Chefin nicht auf den Rückhalt eines starken Landesverbands bauen – und scheiterte. (c) picture alliance/Marijan Murat/dpa

Die Krisen der Bundesführungen von CDU und SPD liegen nicht so sehr an den Personen ihrer Spitze – oder auch deren Ansehen, persönlicher Autorität und anderen individuellen Qualitäten. Die Gründe liegen in Misserfolgen bei Wahlen im Bund und in den Ländern und auch in schlechten Umfragen. Ansprüche und Wirklichkeiten klaffen auseinander. Schuld aber sind “die da oben”. Es passt dazu, dass die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken aus Baden-Württemberg kommt, einem Landesverband, der bei der letzten Landtagswahl mit 12,7 Prozent auf dem vierten Platz landete – hinter Grünen, CDU und AfD. Es passt auch dazu, dass Angela Merkel ihren Rückzug vom Amt der CDU-Vorsitzenden im Herbst 2018 kurz nach einer Landtagswahl in Hessen ankündigte, bei der die Landespartei mit einem Minus von 11,3 Prozentpunkten bei blamablen 27 Prozent landete. Dass Merkel und Kramp-Karrenbauer zudem aus kleinen Landesverbänden kommen, war ein weiterer Faktor ihrer Demissionen vom Parteivorsitz. Die CDU-Verbände aus Mecklenburg-Vorpommern (Merkel) und aus dem Saarland (Kramp-Karrenbauer) stellen auf Bundesparteitagen nur verschwindend wenig Delegierte. Eine Hausmacht sind sie nicht. Es galt und gilt das Motto: Erfolg hat nur der Erfolgreiche.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 130 – Thema: Stresstest. Das Heft können Sie hier bestellen.