Was hat Sie im vergangenen Jahr in der politischen Kommunikation besonders bewegt?

Annalena Baerbock: Mich hat bewegt, wie viele Menschen in diesem Jahr auf die Straße gegangen sind, um dieses Land zusammenzuhalten, aber auch um deutlich zu machen, dass wir beim Klimaschutz endlich handeln müssen. Allerdings haben wir auf der anderen Seite auch erlebt, wie sehr Sprache Hass schüren kann.

Robert Habeck: Ich würde sagen, dass die wahrlich starken Kampagnen von den Menschen im Land kamen: etwa die Demos in Berlin oder München für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die haben mich sehr beeindruckt. Das waren wichtige Zeichen aus der Zivilgesellschaft, die zumindest mir total viel Hoffnung geben, dass sich da eine Art neuer Bürgersinn auftut und hoffentlich auch durchsetzt.

In Ihrem im Herbst erschienenen Buch haben Sie für eine vielfältigere Sprache plädiert, Herr Habeck. Hatten Sie keine Angst, als derjenige mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen?

Habeck: Klar, wenn wir Politiker so reden, als wüssten wir es immer besser und würden nie Fehler machen, ist das immer ein Stück weit unsympathisch. Andererseits hat sich die politische Sprache teilweise entgrenzt, was im Streit der Union über den richtigen Umgang mit Geflüchteten im letzten Sommer noch einmal deutlich geworden ist. Im Grunde hat die CSU damals die Sprache der AfD geadelt, diese Sprache von „Asyltourismus“ und „Flutwelle“. Ich glaube, dass man ohne erhobenen Zeigefinger sagen kann: Sprache verändert das Denken und öffnet dem Hass die Tür.

Wie ist es möglich, diese sprachliche Entwicklung in andere Bahnen zu lenken?

Baerbock: Den einen Schalter gibt es sicher nicht. Wir haben in unserer Gesellschaft und auch weltweit ganz unterschiedliche Entwicklungen. Deswegen ist es so wichtig, dass man gerade bei Themen, bei denen man Haltung zeigen muss, aufsteht für Demokratie und ein friedliches Miteinander – und nicht im Sonntagssprech verharrt. Und ebenso gilt: Selbst nicht polemisch auf politische Mitbewerber draufhauen, sondern klug und mit guten Argumenten kontern.

Als Winfried Kretschmann von straffälligen Flüchtlingen als „jungen Männerhorden“ sprach, die man besser trennen und im Land verteilen solle, haben Sie gesagt, Frau Baerbock, dass er in der Sache recht habe, Sie aber anders formuliert hätten. Wie findet man die richtige Differenzierung?

Baerbock: Winfried Kretschmann hat sich in der Wortwahl vergaloppiert, dafür hat er sich entschuldigt. Worüber er in der Sache gesprochen hat, war ja aber, dass es besser ist, Menschen dezentral unterzubringen – das ist eine alte grüne Forderung. Das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig es in einem Rechtsstaat ist, zu differenzieren, gerade auch in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Das ist Auftrag an uns alle, mit solchen Themen sensibel umzugehen.

Herr Habeck, Sie haben Ihren Twitter-Account im Januar abgeschaltet. War das die richtige Entscheidung?

Habeck: Ja, für mich ist das die richtige Entscheidung gewesen. Ich will ausdrücklich sagen: für mich. Es gibt ja auch keine Verpflichtung für Politiker, in jedem Kanal unterwegs zu sein. Ich habe für mich ganz persönlich entschieden: Das ist nicht der richtige Kanal. Das Internet nutze ich aber schon noch. Und schreibe weiter meine Blogs.

Sie haben zur Begründung Ihres Ausstiegs gesagt, dass Twitter ein aggressives Medium sei, das auf sie „abfärbt“ und etwas in Ihnen „triggert“. Was meinen Sie damit genau?

Habeck: Jedes Medium, jede Sprache hat eine eigene Logik und verändert entsprechend auch die Art, wie man sich darin bewegt. Bei Twitter sind die Beiträge erfolgreich, die sehr stark emotional wirken, und die stärksten Emotionen sind häufig negative. Deswegen gibt es immer den Anreiz, damit zu spielen. Viele Leute gehen klug damit um. Mir ist jetzt halt zweimal ein dämlicher Fehler in dem Medium passiert, und das muss ja irgendeine Konsequenz haben.

Wie hat sich Ihre Öffentlichkeitsarbeit seitdem verändert?

Habeck: Eigentlich wenig. Ist halt ein Kanal weniger, den man bespielt. Dafür habe ich mehr Ruhe: Früher habe ich in Pausen öfter mal in die Hosentasche gegriffen, um nachzuschauen, was am Handy und auf Twitter so passiert ist. Jetzt unterhalte ich mich in der Zeit mehr mit Leuten oder bereite einfach die nächste Veranstaltung vor.

Für Sie wäre ein Twitter-Ausstieg keine Option, Frau Baerbock?

Baerbock: Robert hat ja gerade gesagt: Das war eine persönliche Entscheidung. Ich nutze Twitter weiter, weiß aber auch: Manche Dinge lassen sich nicht in 280 Zeichen packen. Das verkürzt immer, und gerade politische Entscheidungen sind häufig hochkomplex. Das ist die Herausforderung unserer Zeit, komplexe Themen so runterzubrechen, dass sie verständlich werden, aber trotzdem nicht zu einem Schwarz-Weiß-Denken führen, sondern eben die vielen Facetten dazwischen zuzulassen. Das ist mein Anspruch an gute Politik.

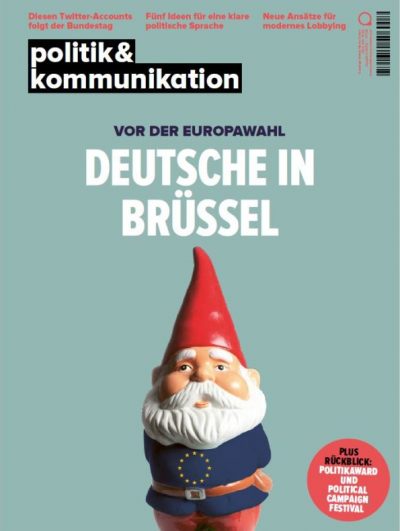

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 126 – Thema: Vor der Europawahl: Deutsche in Brüssel. Das Heft können Sie hier bestellen.