Praktische Neurologie konnte man kürzlich auf offener Bühne erleben: “Festnetz”. Dieses Wort suchte Angela Merkel im vergangenen Jahr beim nationalen IT-Gipfel in Hamburg. Ihre Rede stockte, sie suchte ein Wort mit “F”. Sie wusste ein paar Eigenschaften dieses Wortes: Es war ein “ganz einfaches” und “Forschung” war es nicht, so die Kanzlerin. Man konnte ihrem Gehirn bei der Suche regelrecht zuschauen. Sie tastete sich an den Begriff heran, sie wusste, dass sie ihn wusste. Und fand ihn schließlich, als sie die Suche fast aufgegeben hatte. So funktioniert Gedächtnis – assoziativ, bildhaft, unterbewusst.

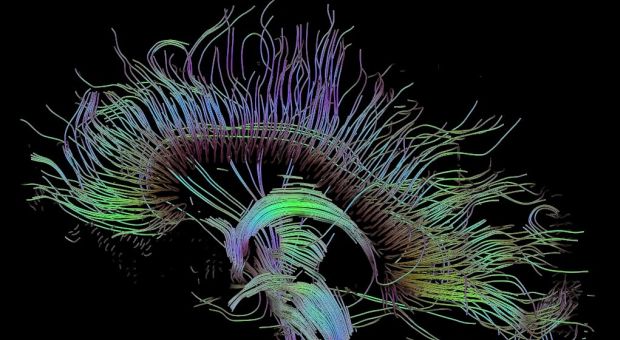

Wo im Gehirn wird ein solches Wort, ein Satz, ein Gedanke überhaupt gespeichert? Die Antwort ist überraschend: fast überall gleichzeitig. Auch wenn es immer wieder Studien gibt, die das Gegenteil behaupten. Studien, die bunte Bilder des Gehirns produzieren, in denen der Proband eine Aufgabe löst und dann mitten im Gehirn irgendeine Stelle hell und bunt aufleuchtet. Genau hier müsse der Gedanke sitzen, heißt es. An solchen bunten Hotspots solle man erkennen, ob der Freiwillige in der Röhre gerade lügt oder pokert, verliebt ist oder deprimiert. Das Problem dabei: So ist es nicht.

Die Technik der Hirnscans hat Tücken: Mit ausgeprägter Bösartigkeit – dabei aber streng wissenschaftlich – gelang es Forschern, im Gehirn eines toten Lachses unterschiedliche Signale “nachzuweisen”, je nachdem, ob man dem Tier freundliche oder traurige Gesichter von Menschen gezeigt hatte. Verrückte Forscher? Nein, geniale Skeptiker. Denn sie entlarven die Fehleranfälligkeit dieser Untersuchungen – und relativieren damit plakative Überschriften wie: “Wohnt Gott im Schläfenlappen?” Gedanken sind viel zu verstreut, um sie einem Punkt im Gehirn zuzuordnen. Und sie sind viel zu kurz. Das Problem ist nämlich, dass die Technik mindestens 20, eher 30 Sekunden braucht, um ein Funktionsbild zu erstellen – aber denkt ein Mensch so lange wirklich nur einen einzigen Gedanken?

Gedankenlesen, eine verbreitete Horrorvision, wird damit mehr als relativiert. Obwohl es tatsächlich geht! Man kann Gedanken lesen, wenn man den Denkenden in einen Kernspintomographen, sprich: “die Röhre”, schiebt und an etwas Bestimmtes denken lässt. Aber das funktioniert nur nach dem Multiple-Choice-Prinzip: Wenn lediglich zwei Gedanken zur Wahl stehen, dann kann man sehen, welchen davon der Proband gerade denkt. Aber auch nur dann, wenn man die Gedanken vorher einstudiert und das System “kalibriert” hat.

Gedanken sind wie ein Fingerabdruck

Der Blick in die Gedanken setzt nämlich voraus, dass sich der Untersuchte vorher in stundenlangen Sitzungen in der Röhre freiwillig entweder einen Geldschein oder eine Geldmünze vorgestellt hat – und das immer wieder. Dann kann der Untersucher die Gedanken des Probanden “lesen” – aber eben nur diese beiden. Dessen Gedanken sind wie ein Fingerabdruck, der zwar eindeutig ist – aber nur, wenn man ihn vorher zugeordnet hat. Das gläserne Gehirn im Patienten, im Wähler, im Angeklagten wird es wahrscheinlich nie geben. Auch Lügendetektoren sind unzuverlässig und manipulierbar.

“Versöhnen statt spalten!” Ein wunderbarer Satz, um tiefer in das Denken vorzudringen. Dieser Gedanke ist für das Gehirn doppelt schwierig, weil er abstrakt ist. Weil “versöhnen” keine bildlich vorstellbare Tätigkeit ist. Weil “spalten” ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann, vom Spalten von Holz bis zum Spalten von Gesellschaften. Und weil das Gehirn sich zwischen diesen Bedeutungen entscheiden muss. Dabei liegt es nicht selten falsch, wie etwa bei jenen Witzen, die von der Doppeldeutigkeit von Worten und Situationen leben.

Der zitierte Satz ist wie wenige andere mit einer einzigen Person verknüpft. Wer ihn hört, denkt an den früheren Bundespräsidenten Johannes Rau, natürlich. Wer Rau nicht mag, wer nicht an ihn erinnert werden will, der denkt bei diesem Satz mit noch größerer Zwangsläufigkeit an ihn. Denn das Gehirn kann nicht aktiv vergessen. Und es arbeitet assoziativ. Dinge, die in der Wahrnehmung miteinander verknüpft waren, werden auch in der Erinnerung miteinander verknüpft sein.

Assoziationsketten sind das Prinzip des Denkens. Das liegt an der Speichertechnik des Gehirns. Das Prinzip, nach dem das Hirn Erinnerungen ablegt, ist schlicht, genial und vor allem: universal. Es kann Musikstücke speichern und mathematische Formeln, eine gute Torschusstechnik ebenso wie Tausende von Gesichtern. Die Speichertechnik ist in allen Fällen die gleiche: Jede Wahrnehmung wird in Millionen von Einzelinformationen zerlegt, die zuständigen “Spezialzellen” werden koordiniert und gleichzeitig aktiviert. Sie ergeben nur in der Verknüpfung einen Sinn. Früher suchte man nach einer “Großmutterzelle” – einer Zelle, die spezifisch für die Erinnerung an die eigene Großmutter reserviert ist. Heute wissen wir, dass es Millionen von Großmutterzellen gibt, die nur gemeinsam die Erinnerung aktivieren. Einzeln sind sie nicht spezifisch. Ein Großteil dieser Neurone ist auch an der Erinnerung an den Großvater beteiligt, nur die Summe der Neurone und ihre Vernetzung sind spezifisch. Oder ganz brutal: Wer sich Gerhard Schröders Gesicht vorstellt, aktiviert dabei zum Großteil dieselben Hirnzellen, die auch für das Gesicht von Oskar Lafontaine zuständig sind!

Die Macht der Bilder

Bilder sind mächtig, abstrakte Gedanken schwach. Das Gehirn ist auf die Speicherung konkreter Inhalte optimiert. Wladimir Putin hat sich mit seinem halbnackten Jagdbild ebenso in unsere Erinnerung eingebrannt wie Theodor zu Guttenberg mit seiner weltumspannenden Pose auf dem Times Square in New York. Aber beide Bilder bekamen im Zuge der Geschichte eine ganz neue, nicht geplante Bedeutung. Bei Putin durch seine aggressive Politik. Bei zu Guttenberg durch den Kontrast zwischen großer Geste und kleiner, gefälschter Dissertation. Die neue Verknüpfung ist unumkehrbar.

Das Gehirn kann nicht gezielt vergessen, die Bilder bleiben. So wie der Kniefall von Willy Brandt. Er mag nur eine spontane Geste gewesen sein (wie Brandt selbst später behauptet hat) – das Bild ist wirkmächtiger als alle seine Reden zusammen. Oder Gerhard Schröder in Gummistiefeln: Der Bundeskanzler sah im Wahlkampf während des Hochwassers in Ostdeutschland wie ein zupackender Macher aus – und gewann die Wahl. Auch wenn dem Wähler bewusst ist, dass die Flutbilder gestellt waren: Das Unterbewusstsein speichert ein positives Bild – und macht sein Kreuz.

Eine Bauchentscheidung muss aber nicht falsch sein. Denn das Unterbewusstsein – der wirkliche Ort, an dem sie gefällt wird – ist der eigentliche Arbeitsbereich des Gehirns. In jede Entscheidung fließen zahlreiche Wahrnehmungen ein, die dem Bewusstsein niemals mitgeteilt wurden. Noch immer ist etwa völlig unklar, warum wir uns gerade in eine bestimmte Person verlieben und nicht in eine andere, die zumindest ähnlich gutaussehend, elegant, gebildet und charmant sein kann. Offensichtlich spielen neben Zufällen auch Signale eine Rolle, die wir nicht bemerken: von der Stimme bis zum Geruch, von der Mimik bis zu den Reaktionen der Umstehenden. Auch Politiker werden wohl nicht primär wegen ihrer Programme gewählt, sondern wegen zahlreicher, scheinbar nebensächlicher Faktoren.

Wegen dieser unbewussten Signale erfreut sich etwa Franz Beckenbauer bis heute großer Beliebtheit – an den Inhalten der Interviews kann es kaum liegen. Entscheidungen über Liebe oder Politik werden unterbewusst getroffen. Das Bewusstsein versucht am Ende nur noch, ihnen nachträglich eine rationale Grundlage zu geben. Ist das mit einem freien Willen vereinbar? Aber ja! Denn es ist falsch, das Bewusstsein mit dem Ich gleichzusetzen. Es ist vielmehr unser ganzes Gehirn – bewusst und unterbewusst – das unser Ich ausmacht. Und die unterbewussten Entscheidungen müssen nicht die dümmsten sein. Sie sind manipulierbar, aber trotzdem oft besser als jede Analyse – und sehr viel schneller.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Denken. Das Heft können Sie hier bestellen.