Nicht am Ende des 20. Jahrhunderts begann die Ära der Digitalkommunikation, sondern am Anfang. Im Binärcode der Morse-Signale jagten 1900 bereits 400 Millionen Telegramme durch Europa. Im selben Jahr schloss sich die letzte Lücke der den Globus umspannenden Kabel. Eine Rund-um-die-Welt-Testdepesche der „New York Times“ benötigte 1911 für 45.000 Kilometer Netzreise nur 16 Minuten. Für Presse, Politik und Diplomatie war T-Mail längst ein Alltagsmedium. Nun gab es digitale Umbrüche. Das maschinenlesbare Fünf-Bit-Telegrafenalphabet (Urvater des ASCII-Codes, ohne den es weder Druckerbefehle noch Web und E-Mail gäbe) ermöglichte automatisierten Datenfernverkehr. Hochgezüchtete Maschinentelegrafen programmierte man per Lochstreifen, jenen Datenträgern, die bis in die siebziger Jahre Computern als Speichermedien dienten. Auf der Übermittlungsstrecke hieß das Ziel, mit allen Tricks Leitungskapazitäten auszureizen, immer mehr Daten bei immer höherem Tempo durch Kupferkabel zu quetschen, um mehr Dienste anzubieten und die neuen Rivalen Telefon und Funk auf Abstand zu halten. Datenaustauschprotokolle der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) führten nationale Netze zusammen. Staaten und Konzernmultis dachten im Politikfeld Netzinfrastruktur geostrategisch und global.

Die Tücken der Ticker

Das Nadelöhr blieb der Mensch. Nichts ging ohne die Torwächter der Telekommunikation, die stolze Gilde geschulter Telegrafisten. Die hochbezahlten Morse-Männer waren schnell, aber nicht mehr schnell genug. Auch das Postmonopol bremste. Nirgends in Europa gab es direkten Netzzugang. Senden und Empfangen war Beamtensache. Anders in Amerika: Dort gaben Geschäftskunden vieles direkt auf den Draht. Aber auch sie konnten keine Laien telegrafieren lassen, solange eines nicht erfunden war: der Fernschreiber, in den man Klartext tippte und der Klartext ausgab, der erste Digitalapparat im Masseneinsatz.

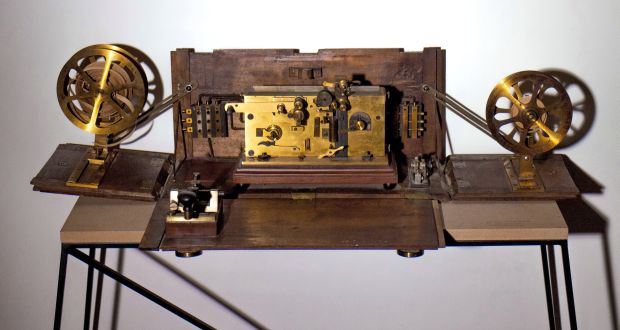

In den USA reifte er um 1910 heran. Er sah aus wie eine überschwere Schreibmaschine, was er zum Teil auch war: ein „Tele-Typewriter“, eine Fernschreibmaschine. Seit 1890 hatte die mechanische Typenhebel-Schreibmaschine die Büros erobert. Wer tippen konnte, fand den Elektro-Tastenkasten leicht zu bedienen. Die Schreibmaschine der Zielstation schaltete sich selbst ein und hämmerte den Text auf Endlosstreifen oder Rollenpapier. Abreißen, lesen, fertig. Anders als beim Telefon kam jede Meldung auch an, wenn kein Mensch abnahm. Die Idee war so alt wie die Telegrafie selbst. Ihre Tücke lag nicht in Tastatur oder Ausdruck, sondern in verlässlicher Übermittlung. Wenn man Daten nacheinander (seriell) durch lange Leitungen schickt, müssen Sende- und Zielstation auf Sekundenbruchteile präzise gleichlaufen – sonst gibt es Buchstabensalat. US-Tüftler fanden die Lösung: Start- und Stopp-Signale als winzige Verschnauf- und Korrekturpausen vor und nach jedem Fünf-Bit-Buchstaben. Damit kam auch ein asynchron laufendes Telegrafenpaar klar. Es sprang von Datenpäckchen zu Datenpäckchen. So nannte man die Geräte im Deutschen Springschreiber.

Die kleine Finesse ließ die Telegrafenindustrie neu erblühen, löste einen Nachrichtenrausch aus und wälzte den Agenturjournalismus um. 1915 holte sich als erste Agentur New Yorks Associated Press das Patentgerät der Marke Morkrum (später Teletype, Weltmarktführer bis in die Neunziger). Mit zunächst 30 bis 50 Zeichen pro Minute war er (noch) ein gemächlicher Kamerad. 1920 standen 100 Morkrums bei AP und ihren Kunden. 1930 waren es 2.500. Der Ausstoß der Agenturen schwoll enorm an. Der Vertriebsweg zum Pressekunden war zur breiten Datenautobahn geworden. Solange die robusten Ticker genug Farbband, Strom und Öl hatten, blieben sie 24 Stunden am Tag online. Ihr Hämmern und Rattern war der neue Sound der Redaktionen, vermengt mit dem Klingeln bei Eilmeldungen. Schrillten sie mehrmals, fingen Redakteure an zu rennen.

Telex aus Berlin

In Europas Pressestuben blieb es länger ruhig. Weltkrieg, Wirtschaftskrise und Postmonopole verschleppten die Ticker-Revolution. Störrisch widersetzten sich die Regierungen der Lobby aus Elektrobranche und Medien, die die US-Technik einstöpseln wollten. In Deutschland rangen die Presseagenturen der Reichspost als Notlösung einen Radiozugang ab. Die halbstaatliche WTB, Hugenbergs Telegraphen-Union und der SPD-Pressedienst verlasen ab 1924 im „Innerdeutschen Presserundspruch“ jede Stunde Meldungen für ihre Kunden, der Langwellensender Königs Wusterhausen trug sie in den Äther, bei den Zeitungen tippten Stenografen mit. Als aber der Rundfunk 1925 öffentlich wurde, sich jedermann ein Radio kaufen und mithören konnte, ging die Angst vor „Nachrichtendiebstahl“, Gratiskultur und Abonnentenschwund um. Agenturen und Presse wollten die exklusive Telegrafie zurück. Ab 1928 durften sie – für saftige Mieten – auf Postleitungen endlich Fernschreiber benutzen.

Drei Berliner Tech-Firmen witterten nun gute Geschäfte: C. Lorenz, Siemens und Hell. Lorenz holte sich vom US-Hersteller Morkrum eine Nachbaulizenz und gewann die Reichspost für Springschreiber-Großtests. Siemens drängte die Post, im Fernschreibnetz die Telefon-Selbstwählvermittlung anzubieten. Alle Kunden sollten andere per Wählscheibe direkt ansteuern können. Heraus kam Telex, kurz für TELeprinter EXchange. In Berlin schlug sein Herz: Die erste Telex-Vermittlungsanlage der Welt war ein digitaler Prozessrechner. Bei Standardtempo 50 Baud brauchte eine Seite gut vier Sendeminuten. Das öffentliche Telexnetz eröffnete 1933 (und blieb bis 2007). Im selben Jahr kam der „Hellschreiber“, amtlich Typenbildfernschreiber. Ersonnen von TV-Pionier Rudolf Hell („die ganze Konzeption entstand in einer halben Stunde, alles in der Nacht“), digitalisierte dieser Zwitter aus Fax und Fernschreiber getippten Text zur Bitmap, versandte Pixel per Einzelimpuls und gab am Ziel Text auf Papierstreifen aus.

Hells Kasten war das Gegenteil der mit Getrieberädchen, Relais und Kuppelstangen vollgestopften Springschreiber. Simple Elektronik machte ihn billig. Zudem war der als Bild digitalisierte Text für den Funkbetrieb optimal. Selbst wenn es in der Atmosphäre knisterte, blieb der Text lesbar.

Daran war Fernschreibfunk bisher stets gescheitert. Weltweit wurde der „Presse-Hell“ zum Liebling der Agenturen: Er sparte im Vergleich zum Pressesprechfunk die halbe Arbeitszeit, vermied teure Mietdrähte und erreichte über große Distanzen ausfallssicher viele Kunden. Er überzeugte bis in die Achtziger.

Das Naziregime sah in Telex, Spring- und Hellschreiber perfekte Partner für totalitäres Lenken und Überwachen. Als erste Partei der Welt installierte die NSDAP Fernschreiber in allen Gliederungen. Die 45 Filialen des Propagandaministeriums erhielten sofort die Tagesparolen der Reichspressekonferenz und meldeten das publizistische Echo zurück an Joseph Goebbels’ Stäbe. Das erleichterte die „Gleichschaltung“ der Presse.

Bei Olympia 1936 setzte das Ministerium für die ausländischen Reporter an allen Spielstätten Fernschreiber-Batterien in Szene. Auch die Monopolagentur Deutsches Nachrichtenbüro (DNB) erhielt erstklassige Technik. „Sie wurde damit eine der leistungsfähigsten ihrer Zeit“, meint der Medienexperte André Uzulis. Den Nazis „ging es nicht in erster Linie darum, der Presse Nachrichten rasch und fehlerfrei verfügbar zu machen“. Als Informationsbeschaffer war das DNB für das Regime existenziell. „Dafür war den Nationalsozialisten die beste Technik gerade gut genug.“

Das galt ebenso für die mehrsprachigen Auslandsdienste Europapress und Transocean. Sie blühten im „Zenith des deutschen Glaubens daran, dass sich mit Nachrichtenagenturen die Weltordnung kippen ließ“, so die Historikerin Heidi Tworek. Per „Hell“ hochaktuell, jagten die Nazi-Dienste in Europa, Asien und Südamerika den alten Platzhirschen AP, UP, Reuters und Havas die Kunden ab und fütterten im „totalen Krieg“ die neutrale Presse mit feinster Propaganda.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 117 – Thema: Rising Stars/Digitalisierung. Das Heft können Sie hier bestellen.