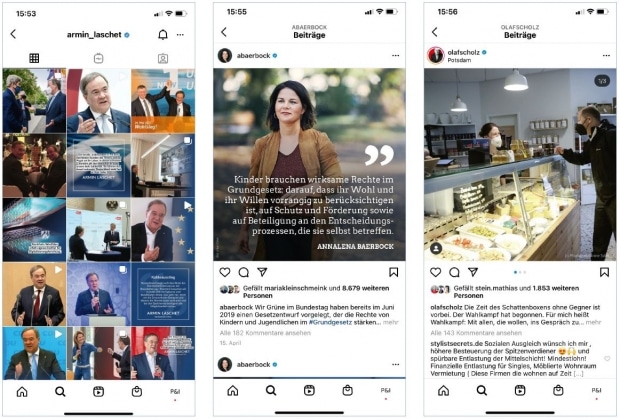

Spitzenpolitiker als politische Influencer? Schön wär’s! Vier Monate vor der Bundestagswahl verheißt ein Blick in die Social-Media-Kanäle deutscher Spitzenpolitiker wenig Gutes. Eine fast allgegenwärtige Obsession für unpersönliche Kommunikation greift um sich. An die Stelle des Dialogs und der Emotion ist eine falsch verstandene Professionalität getreten. Zitatkacheln und Sharepics beherrschen das Bild, wo eigentlich Raum für persönliche Einblicke und große Erzählungen wäre. Es genügt ein Blick auf die Instagram-Accounts der Kanzlerkandidaten. Egal, wie fleißig Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock ihre Kanäle mit Inhalt bespielen, in einer Sache sind sich die drei Kontrahenten offenbar einig: Sharepic schlägt Storytelling. Bei allen drei Profilen liegt die Quote für Sharepics und Zitatkacheln seit Anfang des Jahres bei circa 50 Prozent. Fast so, als gäbe es ein Naturgesetz, dass Politik gefälligst bieder, distanziert, blass und stromlinienförmig aussehen muss. Es geht ja schließlich um die Sache!

Dass die Kommunikation damit buchstäblich an der Sache vorbeiführt, ist nicht nur tragisch, sondern ein großes Problem für einen höchstwahrscheinlich digital stattfindenden Wahlkampf. Denn nach wie vor stellt sich folgende Frage: Wie können persönliche Nähe und Sympathie entstehen, wenn Abstand das Gebot der Stunde ist?

Passt schon – oder?

Die Kampagnen-Teams stehen im Zuge der Bundestagswahl also nicht nur vor einem kommunikativen Dilemma, sondern vor allem vor einem strategischen: Soziale Medien prägen die Informationsbeschaffung und Mediennutzung digital lebender Menschen. Vieles passiert hier gleichzeitig. Die Verheißung von Social Media, Einblicke in das Leben anderer Menschen zu geben, bedient eine gleichsam menschliche wie voyeuristische Handlungsmotivation.

Armin Laschet kommuniziert mit einer Mischung aus Sharepics, editorialer Fotografie und Schnappschüssen. Hinter seinen Rollen als Ministerpräsident von NRW, CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat der Union tritt der Mensch Armin Laschet zu sehr zurück. Annalena Baerbock setzt auf dieselbe Text-Bild-Kombination. Die Beweggründe der grünen Kanzlerkandidatin treten zu deutlich zurück gegenüber dem Bemühen, politisch zu informieren. Auch Olaf Scholz versucht sich mit editorialer Fotografie – der Community scheint es zu gefallen. Verglichen mit den umliegenden Posts – vorzugsweise Sharepics oder Aufnahmen aus dem Parteialltag – interagieren die Follower von Olaf Scholz mit diesem Versuch einer nahbaren Inszenierung deutlich stärker. (Zum vergrößern auf das Bild klicken.)

Das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen Social Media überhaupt nutzen. Mit der Nutzung von Social Media geht eine Selbstinszenierung einher, die gleichermaßen die Sichtweise auf unser Umfeld und damit auch die Gesellschaft verändert, an der wir selbst teilhaben. Das schließt Politik unbedingt mit ein. Letztlich gehört Social Media inzwischen zum (mehr oder weniger) festen Bestandteil politischer Basisarbeit.

Als diese Erkenntnis spätestens im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 um sich griff, sprossen Social-Media-Accounts hastig und unüberlegt wie Pilze aus dem Boden. Hauptsache dabei, irgendwie wird‘s schon passen – so lautete die damalige Devise. An diesem Geburtsfehler zahlreicher Social-Media-Accounts hat sich bis heute, vier Jahre später, im Kern wenig geändert. Im Gegenteil: Der von vielen prognostizierte Professionalisierungsschub ist weitestgehend ausgeblieben. Keine Spur von Constant Campaigning oder einer zumindest kohärenten Kommunikation. Weiterhin verfährt die überwiegende Mehrheit der politischen Accounts nach dem Motto: „Ein bisschen mehr posten vorm Wahltag, aber danach ist dann wieder gut.“

Vollkommen neues Miteinander

Gleichzeitig tritt eine neue Generation politisch Interessierter auf den Plan. Diese überwiegend, aber nicht ausschließlich jungen Menschen verbinden in ihrer Social-Media-Kommunikation Alltägliches und Privates mit politischer Kärrnerarbeit. Klassische Parteiarbeit ist hier kaum mehr als Requisite, wenn überhaupt: Der Inhalt wird politisiert, indem die eigene Geschichte fortlaufend im Rhythmus der digitalen Debatten erzählt wird.

Diese Art der Kommunikation ist richtungsweisend. Sie zeigt, wie eine Generation, die mit dem Internet sozialisiert wurde, auf Politik und Gesellschaft blickt und mit welcher Chuzpe die daraus resultierende Gegenwartsbetrachtung in politischen Gestaltungswillen übertragen wird. Mittelalten Parlamentariern möchte man zurufen: „Anschnallen, da zeichnet sich ein Umbruch ab! Sowohl im Denken über als auch in der Gestaltung von Politik.“

Anders gesagt: Wer Social Media auf den bloßen Kommunikationsaspekt reduziert, hat schlicht die Tragweite nicht verstanden, in der sich die Änderungen vollziehen. Social Media ist ein Symptom für eine vollkommen neue Art des sozialen und gesellschaftlichen Miteinanders.

Beliebtes wird belohnt

Auf kommunikativer Ebene geht das oftmals mit einer persönlichen oder werblichen Note einher. Das kann nur auf den ersten Blick überraschen: Social Media ist schon lange stilbildend, so wie es Medien im klassischen Sinne seit jeher waren. Subkulturen und damit verbundene Trends entstehen stets in einem zunächst geschlossenen Kosmos – durch die virale Verbreitung von Inhalten wird zeitliche Verzögerung aus der Gleichung genommen. Die Social-Media-App Tiktok hat diesen Grundsatz des Zero-Latency-Contents perfektioniert. Nicht die Kanalgröße, also der Status im klassischen Sinn, entscheidet über die Reichweite einzelner Beiträge, sondern die Interaktionsfreude der Community mit dem jeweiligen Inhalt. Das, was beliebt ist, wird mit Reichweite und Relevanz belohnt. Trübe Aussichten für langweiligen Content.

Keine der beschriebenen Entwicklungen wird in Zukunft unwichtig oder gar wieder verschwinden. Das ist die Realität, die Richtung ist klar: Politik wird digitaler, schneller, persönlicher, unmittelbarer. Dieser Text ist weniger eine Analyse als vielmehr ein Plädoyer: Politiker mit Gestaltungsanspruch sollten sich nicht mehr hinter Zitatkacheln verschanzen. Sie sollten Social Media so nutzen, dass es nicht nur Arbeit macht, sondern ein Mehrwert entsteht: in dialogischer Inszenierung der eigenen Person, um Unterstützer zu mobilisieren und zu aktivieren. Anders formuliert: Politikerinnen und Politiker sollten zum Influencer in eigener Sache werden, zum Political Influencer. Nur, was heißt das konkret?

Beim Political Influencer handelt es sich zunächst um einen Neologismus: Als Influencer gelten reichweitenstarke Social-Media-Persönlichkeiten, die über ihre jeweiligen Kanäle Einfluss auf die Gefühlswelt (und Kaufentscheidungen) ihrer Follower nehmen. Durch die Inszenierung als Personenmarke werden Influencer zu festen Größen innerhalb der Themenbereiche, die ihren Zielgruppen wichtig sind. Durch die geschickte Kombination aus vermeintlich privaten Eindrücken – bis hin zur bewussten Inszenierung des (intimen) Privatlebens – und der Interaktion mit den Followern entstehen mobilisierungsbereite Communitys.

Personalisierte Wahl

Der Neologismus des Politischen Influencers ist aus normativer Sicht auch ein Pleonasmus: Sollte Politik nicht ein ureigenes Interesse daran haben, über die fortlaufende Interaktion mit der Umwelt Unterstützung für politische Anliegen zu sammeln und zu aktivieren, zumal in einem personalisierten Verhältniswahlsystem? Es mag wohlfeil klingen, aber diese Frage berührt trotz ihrer Schlichtheit natürlich auch die Demokratietheorie: Was muss der Souverän tun, um zu gewährleisten, dass er kraft seiner selbst diejenigen auswählt, um im Parlament politische Interessen zu vertreten?

Durch das personifizierte Verhältniswahlrecht ist in jedem Fall die Erststimme, implizit jedoch auch die Zweitstimmen auf die Bemühungen der jeweiligen Kandidaten zurückzuführen. Deshalb sollte jeder Kandidat und Mandatsträger ein Interesse daran haben, Social Media mit dem größtmöglichen Nutzen in die politische Arbeit zu integrieren, gegeben, dass soziale Medien den Alltag der Bürgerinnen und Bürger maßgeblich mitbestimmen.

Wie gelingt das? Im Kern geht es beim Aufbau erfolgreicher Kandidaten-Kampagnen um emotionale Anschlussfähigkeit. Am Anfang steht daher oft die simple und dennoch schwerwiegende Frage: Warum sollte sich jemand dafür interessieren, was Politiker X zu sagen hat? Titel, Status oder Sonstiges tragen allein keine Kampagne. Es ist nicht mehr ausreichend, ein hohes Tier zu sein und gut ist. Sicher, dieser Stil mag nach wie vor seine Anhänger finden – nur lassen sich so gesamtgesellschaftliche Mehrheiten organisieren? Ich bin skeptisch.

Warum du? Warum jetzt?

Die Frage des „Warum“ muss also den Grundton einer zeitgemäßen Kampagnen-Strategie begleiten wie die Basslinie einen Song. Die oft zitierte Kampagnen-Faustformel „Warum du? Warum jetzt?“ ist in ihrer Einfachheit genauso präzise wie folgerichtig: Ein Kandidat muss glaubhaft vermitteln, warum er oder sie zu Felde zieht, um Politik für das Land zu machen. Erst dann besteht überhaupt die Möglichkeit für die Rezipienten, ob das erstens glaubwürdig, zweitens interessant und drittens unterstützungswürdig ist. Diese Geschichte gilt es zu erzählen. Kein anderes Medium ist dafür so gut geeignet wie soziale Medien: Der Held, der sich gegen die Widerstände für ein hehres Ziel einsetzt und trotz Rückschlägen niemals die Zuversicht verliert. Dieser Stoff fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden — und daran hat sich auch im Jahr 2021 nichts geändert.

Spitzt man eine Kampagne entsprechend auf eine Kandidatur zu, mündet das zwangsläufig in Personalisierung – wenigstens auf den Plattformen, wo sich dies anbietet. Derjenige, der die überzeugendere Geschichte der persönlichen Motivation erzählt und seine Follower an Erfolgen und Rückschlägen teilhaben lässt, wird in der Schlussmobilisierung auf Unterstützung bauen können. Gelingt es im Vorfeld jedoch nicht, dieses Momentum aufzubauen, hat die Kampagne eines ihrer zentralen Ziele nicht erreicht: den Kandidaten oder die Kandidatin aufzubauen und anschlussfähig zu machen.

Nutzer sind interessiert

Soziale Medien leben vom Gefühl der Privatheit, der unmittelbaren Teilhabe an den Erlebnissen anderer. Und von der Inszenierung ebenjener Erlebnisse. Wie passen in diese Beschreibung Zitatkacheln, Sharepics oder sonstige Requisiten, die eher an Bravo-Starschnitt erinnern als an moderne Politik? Überhaupt nicht, und dennoch dominieren Einfallslosigkeit und mutlose Tristesse die Social-Media-Feeds politisch interessierter Menschen.

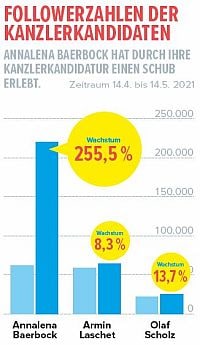

Man muss sich das klar vor Augen führen: Nutzer in Social Media kommen aus Eigeninteresse auf das Profil von Politikern. Deswegen ist das Profilwachstum auch eine relevante Kennzahl zur Beobachtung der eigenen Kampagnenfähigkeit: Gelingt es, den Kandidaten zu inszenieren und bekannt zu machen, sollte sich das in steigenden Follower-Zahlen niederschlagen. Ein beeindruckendes Beispiel ist hier das Profil der Grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Vor der Kandidatenkür hatte das Instagram-Profil rund 62.000 Follower. Vier Wochen später ist der Kanal auf beeindruckende 220.000 Follower angewachsen. Es ist dann umso erstaunlicher, auf dem Profil kaum Inhalte, Blickwinkel oder Eindrücke vorzufinden, die nicht auch auf anderen Plattformen oder in anderen Medienformaten möglich wären. Dafür ist Social Media aber nicht gedacht. Zudem ersetzt eine Zitatkachel keine plattformkonforme Aufbereitung des Contents.

Für das Wahljahr bedarf es mehr Mutes im Umgang mit der eigenen Erzählung. Es gibt aufseiten der Bürger ein Interesse daran, was das für ein Mensch ist, der oder die sich um Regierungsverantwortung bewirbt. Social Media ermöglicht es, das zu zeigen. Was zeichnet einen Menschen aus, worauf stützt sich sein Wertegerüst und auf welcher Basis steht die jeweilige Deutung der politischen Realität?

Es ist das eine, diesen Perspektiven durch plakative Maßnahmen zu entsprechen, fair enough. Aber nicht alles, was politisch motiviert, verlangt eine explizite Aussprache. Eine persönliche Begegnung lebt schließlich von Zwischentönen und dem Nonverbalen. Um auf die oben gestellte Frage zurückzukommen: Auf Abstand entstehen Vertrauen und Nähe dann, wenn sich Kandidaten digital so offen zeigen, dass Kontraste sichtbar werden. Durch glattgebügelte Worthülsen mit Netz und doppeltem Boden wird keine Nähe entstehen, egal wie oft gepostet wird.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 135 – Thema: Was kann Spahn?. Das Heft können Sie hier bestellen.