Herr Fischer, welche Rolle spielen die europäischen Institutionen momentan bei der Bekämpfung der Corona-Krise?

Die Gesundheitspolitik ist ja nicht vergemeinschaftet. Es geht im Wesentlichen bei der EU um eine koordinierende und grenzschützende Funktion. Ich denke, das muss nach der Erfahrung dieser Krise neu durchdacht und neu bewertet werden.

Also müssen die EU-weiten Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz und Migration um Gesundheit erweitert werden?

Im Grunde genommen müssen wir alle unser Denken erweitern. Es geht nach wie vor zentral um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Aber Gesundheit muss jetzt hinzukommen. Die derzeitigen Unabgestimmtheiten dürfen sich nicht wiederholen. Wir haben durch das Virus wie im Zeitraffer gesehen, was passiert, wenn wir die Möglichkeiten und auch die Gefahren, die von der Natur ausgehen, ignorieren. Wir leben zwar in der Vorstellung, dass wir mit großer Technik die Welt beherrschen, aber das hat sich als Täuschung herausgestellt.

Joschka Fischer war von 1998 bis 2005 Außenminister und Vizekanzler Deutschlands und vom 1. Januar 1999 bis zum 30. Juni 1999 Präsident des Rats der Europäischen Union. Er wurde 1948 als Joseph („Joschka“) Fischer geboren. Zwei Jahre zuvor hatten seine ungarndeutschen Eltern ihre Heimat verlassen müssen. Ab 1967 nahm Fischer an der linken Studentenbewegung teil, wo er sich als „Sponti“ radikalisierte. 1982 trat er den Grünen bei, wo er den „Realo-Flügel“ repräsentierte. Im Jahr 1985 wurde er hessischer Umweltminister. Heute ist Fischer Chef einer Beratungsfirma. (c) Kai-Uwe Heinrich TSP

Wir stecken noch mitten im Kampf gegen Corona. Können wir es uns leisten, beim Klima auf eine gemeinsame europäische Antwort zu warten?

Wenn sich das Weltklima weiter erhitzt, ist das zwar ein langsamer Prozess. Wenn aber Überschwemmungen, Dürren und Ähnliches zunehmen, wir unsere planetaren Grenzen weiter überschreiten, ist es zu spät. Dann drohen unsere Lebensgrundlagen insgesamt zu kippen – mit nur schwer vorhersehbaren Kettenreaktionen. All das wird man in Zukunft anders sehen vor dem Hintergrund unserer Erfahrung mit Corona.

Nach mehr Zusammenarbeit sieht es trotz der eindrücklichen Corona-Erfahrung aber nicht aus. Die USA drohen, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen. Sehen Sie hier eher die USA beschädigt oder die WHO?

Es geht nicht darum, wer mehr beschädigt ist. Dass die USA bedauerlicherweise die noch 2014 in der Ebola-Krise eingenommene Führungsposition heute nicht mehr einnehmen, spüren wir an allen Ecken und Enden. Die WHO ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Wie die meisten multilateralen Institutionen aber ist sie unverzichtbar. Wir dürfen das nicht aus der Sicht des reichen Nordens sehen. Wir haben heute 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, von denen die Mehrheit dazu nicht in der Lage ist, mit gut ausgebildeten Institutionen, wissenschaftlichen Netzwerken und Gesundheitssystemen entsprechend vorzusorgen. Sie sind auf die WHO angewiesen.

Sollten wir die Beiträge der USA übernehmen?

Das löst das grundsätzliche Problem nicht. Noch einmal: Sie werden ohne Institutionen wie die WHO in Zukunft nicht effizienter Viren – und andere Herausforderungen – bekämpfen können. Im Gegenteil, wir brauchen die internationale Zusammenarbeit auch zwischen Nord und Süd. Das ist eine Menschheitskrise, vor der wir stehen. Nicht einfach eine Krise, die Nationen, Regionen oder einzelne Erdteile betrifft. Dafür bedarf es der internationalen Zusammenarbeit. Um deren Schwächen zu erkennen und zu verbessern, kann es doch nicht die Lösung sein, die internationale Zusammenarbeit aufzukündigen. Das wäre absurd.

Im Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Welche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich dadurch für die Bundesregierung?

Die EU hat im Rahmen der Corona-Krise eine enorme Bedeutung. Die Ratspräsidentschaft hat wegen des zu verabschiedenden finanziellen EU-Rettungspakets eine völlig neue Bedeutung erhalten. Üblicherweise ist die Ratspräsidentschaft nämlich von geringerer Bedeutung. Trotzdem würde ich sie auch jetzt nicht überschätzen.

Warum nicht?

Sie erinnern sich vielleicht an die Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da wurde auch ein gewaltiges Getöse gemacht. Letztlich war die Realität dann aber eine andere. In der Regel hat die EU-Ratspräsidentschaft nicht die Bedeutung, die ihr häufig beigemessen wird.

Aber die Tatsache, dass mit Deutschland die stärkste Volkswirtschaft Europas für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, wird natürlich hohe Erwartungen wecken. Die zentrale Frage ist: Wie kommen wir gemeinsam aus dieser Krise heraus?

Haben Sie darauf eine Antwort?

Ich stelle fest, dass in den Mitgliedstaaten überwiegend im nationalen Rahmen diskutiert wird. Wirtschaftlich gesehen, ist der nationale Rahmen viel zu eng – nicht nur für Deutschland. Der gemeinsame Markt ist der Rahmen, um den es geht. Wenn andere Länder aus der Krise nicht herauskommen, wird es auch Deutschland nicht alleine schaffen.

Die Länder ringen derzeit um gigantische Corona-Hilfspakete.

Wir haben auch aus unserer nationalen Position heraus jedes Interesse daran, dass Europa stärker wird und nicht schwächer. Die große Frage, die zwischen Norden und Süden noch im Raum steht, ist: Reden wir über Kredite oder Zuweisungen? Ich gehe fest davon aus, dass es ein neues, gemeinsames Paket tatsächlich geben wird und dass die EU-Kommission in Brüssel bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle spielt.

Gute Laune im Bundestag: Außenminister Fischer (l.) und Kanzler Gerhard Schröder (SPD) lauschen der CDU-Fraktionschefin Angela Merkel, 2004. (c) dpa/Bernd Settnik

Unter der deutschen Ratspräsidentschaft soll auch der Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre festgezurrt werden. Deutschland hat schon signalisiert, größere Beiträge zu übernehmen. Lassen sich die Gräben zwischen den EU-Staaten einfach so mit Geld zuschütten?

Es war in der EU immer so, dass Streit mit Geld gekittet wurde. Im entscheidenden Augenblick hat der deutsche Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin unter den Tisch gegriffen und einen großen Sack mit Geld hervorgeholt und dann ging es voran. Das war sozusagen das nicht formalisierte Grundprinzip der EU und den Deutschen ist es damit alles andere als schlecht gegangen. Die Großzügigkeit hat sich ja gerechnet, wenn man sich die ökonomische Entwicklung anschaut.

Organisatorisch steht die Ratspräsidentschaft vor ganz praktischen Problemen. Laut Selbsteinschätzung arbeitet der Europäische Rat mit zehn Prozent Kapazität, nur 30 Prozent der Räume stehen zu Verfügung. Persönliche Treffen am Rande eines Gipfels werden damit unmöglich. Fehlt damit nicht eine ganz entscheidende Kommunikationsebene?

Unter diesen Umständen kann ich mir schwer vorstellen, dass sich wirkliche Kompromisse „durchhauen“ lassen, wie man zu Recht sagt. Große Kompromisse werden unter maximalem Druck zwischen den gewählten nationalen Repräsentanten geschlossen. Da bedarf es des persönlichen Gesprächs und – lassen Sie mich das etwas flapsig sagen – der Fähigkeit des Kuhhandels. Das bedeutet, dass man sich tief in die Augen blickt und dann mit einem Handschlag das Geschäft besiegelt. Das auf Distanz zu machen, stelle ich mir enorm schwer vor. Deswegen sagen ja viele Staats- und Regierungschefs, um finale Kompromisse zu erreichen, müssen wir uns persönlich in Brüssel treffen. Ich denke, da ist viel Wahres dran.

Gab es denn solche Situationen in Ihrer Karriere?

Natürlich. Wir waren 1999 kaum im Amt, da stand ebenfalls die deutsche Ratspräsidentschaft an und wir mussten einen siebenjährigen Haushalt verhandeln. Das war damals im Hotel Interconti in Berlin. Einheit über den Haushalt war schon da, aber faktisch nur an der Oberfläche vollzogen. Damals ging es noch um West und Ost. Es ging bis in die frühen Morgenstunden und am Ende mussten dann die finalen Kompromisse vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und mir selbst in Einzelgesprächen durchgesetzt werden. Das waren genau solche Situationen.

Fischer (r.) mit dem grünen Co-Vorsitzenden Robert Habeck. (c) picture alliance/Sueddeutsche Zeitung Photo/Mike Schmitt

In die deutsche Ratspräsidentschaft fallen auch Gipfeltreffen wie der EU-China-Gipfel im September oder der Klimagipfel in Glasgow, der für November vorgesehen war. Kann auf solchen Treffen ohne diese Drucksituationen überhaupt mit großen Würfen gerechnet werden?

Ich bezweifle prinzipiell, ob der Termin von Glasgow günstig terminiert ist. Im November sind die amerikanischen Präsidentschaftswahlen und das kann für die zukünftige globale Klimapolitik durchaus große Bedeutung haben. Insofern ist nicht jede durch die Krise erzwungene Verschiebung negativ. Aber prinzipiell ist die Lage, wie sie ist. Wenn man sich persönlich treffen kann, sollte man das tun. Wenn es nicht geht, geht es nicht.

Es wird auch viel über die Transformation der Wirtschaft gesprochen. Vor allem Klimaschutztechnologien sollen bei Corona-Hilfspaketen besonders gefördert werden, das hat Kanzlerin Merkel im Petersberger Dialog bekräftigt. Auf welche Technologien sollte man dabei bauen?

Unabhängig von einzelnen Technologien wird es entscheidend darauf ankommen, ob die führenden Volkswirtschaften Ernst machen mit der Dekarbonisierung. Die strategische Grundlinie ist damit definiert. Uns läuft die Zeit davon. Die Prozesse entwickeln sich mit unglaublicher Dynamik, und wenn einmal gewisse Veränderungen stattgefunden haben in der Erdatmosphäre, sind die nicht mehr zurückzudrehen.

Welche Entwicklung macht Ihnen da besonders Hoffnung?

Da sehe ich im Moment leider keine. Dekarbonisieren wir nicht konsequent alle Wirtschaftsbereiche, bewegen wir uns in Richtung einer Stunde der Wahrheit, wo die Weltgemeinschaft irgendwann feststellen muss: Wir laufen auf eine Erhitzung von drei Grad plus zu. Im Wettlauf gegen die Zeit müssen wir gerade jetzt aufholen.

Ein Showdown?

Showdown ist der falsche Begriff. Aber wenn wir das 2-Grad-Ziel verfehlen, wird die Erderwärmung für uns in all ihren Konsequenzen spürbar werden.

Gegen solche Probleme scheint der Brexit geradezu banal. Trotzdem muss die EU unter Deutschlands Ratspräsidentschaft die Verhandlungen mit Großbritannien abschließen. Wenn das misslingt, wer ist dann der größere Verlierer, die EU oder Großbritannien?

Ohne Einigung wird es zwei Verlierer geben. Der größere wird auf der britischen Insel sitzen, der kleinere auf dem europäischen Kontinent. Es ist alles andere als klug, in eine solche Konfrontation hineinzulaufen.

Nach dem Brexit werden mit den USA, China und Großbritannien drei der fünf größten deutschen Handelspartner nicht mehr in der EU sein. Müssten wir uns im Außenhandel nicht weniger auf die EU und mehr auf globale Handelsbeziehungen konzentrieren?

Das sind keine Alternativen. Der gemeinsame europäische Markt ist der Heimatmarkt. Der spielt eine entscheidende Rolle, ob mit oder ohne Großbritannien. Ich beobachte viel mehr die zunehmende Konfrontation zwischen den USA und China, die mich mit großer Sorge erfüllt. Sie liegt weder im europäischen noch im deutschen Interesse. Die USA werden China weiterhin mit großem Misstrauen begegnen, egal wer im November die US-Präsidentenwahl gewinnt. Unter einem neuen Präsidenten Biden würde höchstens der Ton freundlicher, die Position aber wird sich nicht verändern. Auch wir Europäer werden uns darauf einstellen müssen, dass China seine Interessen mit allem Nachdruck und manchmal zweifelhaften Methoden verfolgt. Wir dürfen nicht der blauen Blume des romantischen Wunschdenkens folgen.

Sondern?

Wir sollten sehen, unsere eigenen Interessen zu vertreten und dann auch zum Tragen zu bringen. China wird für uns Deutsche wie für die Europäer wichtig bleiben, ebenso wie die USA. Aber es brechen schwierigere Zeiten im Ausland an. Umso wichtiger wird dann der Binnenmarkt für uns. Wir müssen alles tun, damit Europa als Ganzes wieder auf die Beine kommt und nicht nur national begrenzt denken, da würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden.

Europa möchte Abhängigkeiten von China künftig abbauen. Kann der Binnenmarkt überhaupt in diese Lücke einspringen?

Ohne jeden Zweifel. Wir brauchen eine strategische Reserve für Produkte und vor allem im Gesundheitsbereich. Das betrifft nicht nur die Vorratshaltung, sondern auch eine strategische Produktionsreserve. Eine Situation wie die Knappheit von Gesichtsmasken darf sich nicht wiederholen. Das war grotesk, wir reden hier ja nicht über eine Hochtechnologie. Auch was Produktion und Lieferketten jenseits der Vorratshaltung angeht, wird ohne jeden Zweifel die Bedeutung des Binnenmarktes steigen. Es wäre ja unsinnig, wenn jedes europäische Land das für sich selbst machen würde.

Auch als Außenminister fand Joschka Fischer Zeit, um sich fit zu halten. Hier joggte er im Rahmen eines USA-Besuchs 1998 in Washington. (c) dpa/DB Scharmbeck

Im persönlichen Umgang mit chinesischen Offiziellen stößt man auf komplizierte Sprachregelungen. Wie haben Sie das gehandhabt?

Nach meiner Erfahrung sind Offenheit, Transparenz und Verlässlichkeit die wichtigsten Faktoren. Es ist klar, dass China keine offene Gesellschaft, keine demokratische Gesellschaft und auch kein Rechtsstaat ist. Daraus ergeben sich andere Kommunikationsstrukturen, auf die man sich einstellen muss, auf die man sich aber auch einstellen kann. Die historische Prägung spielt eine große Rolle. Das Misstrauen der Chinesen gegenüber den Europäern ist begründet durch das 19. Jahrhundert, etwa das Ausgreifen Europas nach China in den Opiumkriegen. Nicht umsonst gilt das 19. Jahrhundert den Chinesen als Jahrhundert der Demütigungen. China wird seinen Weg gehen und zu einer der führenden Mächte im 21. Jahrhundert werden.

Dass China etwas aufzuholen hat, ist unbestritten. Allerdings scheint der Diebstahl geistigen Eigentums oft genug das Mittel der Wahl.

Wer sich darüber aufregt, vergisst, dass im Zuge der Industrialisierung in Deutschland viele Produkte und Technologien kopiert wurden. Großbritannien hat das Etikett „Made in Germany“ eingeführt, um sich gegen billige Raubkopien aus Deutschland zu wehren. Ich rechtfertige das nicht, bitte missverstehen Sie mich nicht. Man muss das nicht billigen und darf sich das auch nicht gefallen lassen. Aber man sollte nicht auf dem hohen moralischen Ross sitzen, wenn man die eigene Wirtschaftsgeschichte kennt. China wird seinen Weg gehen, wird aber auch mehr Verantwortung und Transparenz entwickeln müssen. Wir sehen das jetzt gerade in der Corona-Krise. Warum es hier nicht eine offene, transparente Untersuchung gibt, um den Auslöser des Virus herauszufinden, ist schwer verständlich. Eine Nation kann keinen weltweiten Führungsanspruch anmelden, wenn sie in ihren Verhaltensweisen keine Transparenz an den Tag legt.

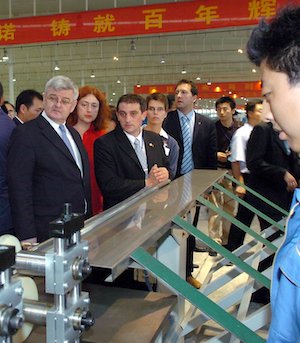

Schwieriges Verhältnis: Fischer besichtigt 2004 ein deutsch-chinesisches Gemeinschaftsunternehmen in Jinan (China). (c) dpa/Peer Grimm

Die Corona-Krise als Chance für China, in die Rolle einer Führungsnation hineinzuwachsen?

Vor allem muss China wirtschaftlich zum „Equal Playing Field“ werden. Chinesische Unternehmen wollen sich in Europa an Firmen von strategischer Bedeutung, etwa im Energiesektor, beteiligen. In China wäre das undenkbar, da brauchst du gar nicht erst zu fragen. So geht das nicht.

Derzeit inszeniert sich China als Helfer in der Corona-Krise.

Ich meine mich zu erinnern, dass es im Januar oder Februar auch eine Phase gab, wo die EU Material an China geliefert hat.

Die chinesische Hilfe scheint aber in den Köpfen hängen zu bleiben. Nach Umfragen gelten China und Russland der italienischen Bevölkerung als Partner, Deutschland als Gegner.

Das ist Quatsch!

Immerhin hat Deutschland Patienten etwa aus Frankreich und Italien eingeflogen und behandelt. Kam diese Hilfe zu spät?

Nein. Wie so oft rennen wir Deutschen in von uns selbst gestellte Fallen. Es wurde groß über die Ablehnung von Corona-Bonds berichtet. Die Kanzlerin hat vor wenigen Wochen in einer Rede die Corona-Maßnahmen verkündet und der Bevölkerung erklärt. Warum sie nicht zwei Sätze zu Norditalien gesagt hat, habe ich bis heute nicht verstanden. Dieser Mangel an Empathie kostet uns unnötigerweise sehr viel an Sympathie.

Ist die Stimmung in Italien nicht der Beweis, dass China und Russland die EU-Staaten erfolgreich auseinanderdividieren?

Ich denke, die italienische Regierung weiß nur zu gut, worum es geht. Premierminister Conte wird sich nicht vor den Karren spannen lassen, solche kurzfristigen Interessen gegen die EU auch nur abzuwägen. Dazu geht es um zu viel. Deshalb erfüllt mich das nicht mit großer Sorge. Ich würde mir wünschen, dass wir im Umgang miteinander einfach mehr Empathie zum Ausdruck bringen, mehr Zusammengehörigkeit. Das wäre die beste Antwort darauf.

Ein großes Thema der Ratspräsidentschaft sollte die Digitalisierung werden. Europa gerät hier ins Hintertreffen. Was ist zu tun?

Gewaltig investieren! Deutschland und Europa brauchen Innovationen. Ich sehe, dass die aktuelle Krise auch positive Konsequenzen gerade im digitalen Bereich hat. Alles, was den direkten Kontakt verringert, ist ja gegenwärtig in der Vorhand. Das betrifft den Umgang mit Bargeld, Onlinehandel oder mit dem Homeoffice auch die Arbeitswelt.

Auch die älteste Generation lernt in dieser Krise ihre Lektion, digital zu agieren und zu leben.

Haben Sie denn Ihre digitale Lektion gelernt?

Ich war mit diesen neuen Konferenz-Plattformen nicht vertraut. Skype war mir bekannt, der Rest nicht. Mittlerweile kenne ich die.

Was ist Ihr Fazit?

Das klappt eigentlich ganz gut. Es gab zwar Sicherheitsprobleme bei einer sehr bekannten Plattform, aber nach allem, was man liest, sind die behoben. Die Frage ist, ob auch europäische Unternehmen in diesem Sektor Erfolg haben oder es zumindest eine europäische Regulierung gibt. Jeder sei eingeladen, sich hier aktiv auf den Märkten zu bewegen. Was aber mit den Daten geschieht, wie die erfasst werden, wie damit umgegangen wird, wo sie physisch sind, das muss durch Europa entschieden werden.

Sie schreiben auch Bücher. Das neueste erschien zu Anfang der Corona-Krise, konnte darauf also keinen Bezug nehmen (siehe Kasten). Schlechtes Timing?

Ich führe seit elf Jahren eine Strategieberatung. Aber das Bücherschreiben hat mich immer begleitet. Das jüngste Buch wartet jetzt noch auf ein Nachwort, in dem ich meine Erfahrungen mit dieser Krise aufnehmen werde.

Haben Sie durch die Corona-Krise Gewohnheiten ändern müssen?

Ich lebe natürlich sehr viel zurückgezogener. Ich habe den Kontakt mit Menschen, die nicht meinem Haushalt angehören, entsprechend reduziert. Man könnte auch von Selbstisolation sprechen.

Vielerorts muss jetzt eine Maske getragen werden. Was sagen Sie als ehemaliger Sponti: Ironie des Schicksals?

Man könnte sagen: Vom Vermummungsverbot zum Vermummungsgebot. Ja, das ist durchaus ironisch. Aber damit wir uns hier nicht missverstehen, ich finde die Maßnahmen der Bundesregierung richtig und es ist wichtig, dass sie eingehalten werden.

Haben Sie auch schon eine selbst gemachte, personalisierte Maske?

Ich habe eine Maske bei mir, aber die ist nicht selbst gemacht.

Herr Fischer, danke für das Gespräch

Joschka Fischer: Willkommen im 21. Jahrhundert. Europas Aufbruch und die deutsche Verantwortung. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2020. 208 S., 20 Euro.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 131 – Thema: Politiker auf Social Media. Das Heft können Sie hier bestellen.