[no-lexicon]Manchmal bedarf es nur weniger Sätze, um einen lauwarmen Wahlkampf ein wenig anzuheizen. „Ich muss nicht Ministerpräsidentin sein“, sagte Christine Lieberknecht in das Sommerloch hinein. „Nach 25 Jahren soll man doch auch mal leben dürfen.“ Prompt spekulierte die örtliche Presse über Amtsmüdigkeit, derweil die Konkurrenz mutmaßte, dass die Regierungschefin aufgegeben habe.

„Alles Unsinn“, darf Lieberknecht seither jedem mitteilen, der sie dazu befragt. Im Gegenteil: Sogar kanzlerinnengleich abgenommen habe sie für den Sieg bei der Landtagswahl in Thüringen am 14. September: „Pfunde runter, Prozente rauf!“ Was soll sie auch sagen, in ihrem sechsten Landtagswahlkampf – in dem ausgerechnet ihr das geschehen könnte, was noch nie seit der Wiedergründung des kleinen Landes in der bundesrepublikanischen Mitte geschah: dass die CDU die Macht verliert. Dabei hatte sie doch persönlich vor fünf Jahren noch dieses Szenario verhindert. Damals war die Union unter dem skiunfallgeschädigten Ministerpräsidenten Dieter Althaus von der absoluten Mehrheit auf knapp 32 Prozent abgestürzt.

Demgegenüber stand eine knappe Mehrheit von Linken und Sozialdemokraten, die von den Grünen noch ausgebaut wurde. Allein das Wahlversprechen der deutlich schwächeren SPD, keinen linken Ministerpräsidenten zu wählen, verhinderte eine schnelle rot-rot-grüne Einigung.

In den eigenen Reihen umstritten

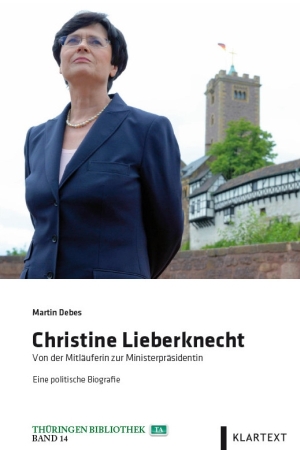

Lieberknecht machte damals vieles richtig. Sie, die fast zwei Jahrzehnte als Landesministerin, Parlamentspräsidentin und Fraktionschefin gedient hatte, griff zuerst nach der Macht in der Thüringer CDU – und dann im Land. Sie gab der SPD ihre vier Wunschministerien, erfüllte fast alle inhaltlichen Forderungen und streute pastorale Milde. Als Gegenleistung bekam sie in der schwarz-roten Koalition die Staatskanzlei und wurde so die erste christdemokratische Ministerpräsidentin in Deutschland.

Doch der Preis war hoch. Ihre Partei ist seither gespalten, da Lieberknecht das Althaus-Lager verprellt und den eigentlich als Nachfolger vorgesehenen Fraktionschef Mike Mohring düpiert hatte. Zudem begann Thüringen – insbesondere dank der Zugeständnisse an die SPD – wieder Schulden zu machen. Mehr als 2000 zusätzliche Erzieherinnen wurden eingestellt, teure Arbeitsmarkt- und Solarprogramme aufgelegt.

Die Sozialdemokraten dominierten die erste Hälfte der Legislaturperiode. Die CDU war dagegen nicht nur inhaltlich, sondern auch personell schlechter aufgestellt. Der Innenminister ging eilig als Richter ans Bundesverfassungsgericht, die Finanzministerin erschien überfordert und ihr aus Kiel importierter Staatskanzleiminister kam mit den Erfurter Verhältnissen nicht zurecht.

Das Ergebnis: Nach nur einem Jahr musste Lieberknecht drei der fünf CDU-Kabinettsmitglieder versetzen oder austauschen. Immerhin holte sie diesmal aus Sachsen einen Finanzminister, der den Haushalt wieder halbwegs in Ordnung brachte, derweil sich Lieberknecht an der Macht einrichten durfte. Sie wagte es sogar, eine größere Verwaltungsreform anzukündigen, an der sich mehrere Kommissionen abarbeiteten. Die SPD bestand jedoch auf einer gleichzeitigen Gebietsreform, die wiederum das von Mohring geführte Lager bekämpfte. Als Ergebnis gab es einige ohnehin geplante Ämterfusionen.

Die Pastorin und die Physikerin

Überhaupt vermochte Lieberknecht wenig gegen die zunehmende Blockade zwischen ihrer Partei und der SPD zu unternehmen. Sie führe nicht, wurde ihr von allen Seiten vorgeworfen, sondern wurstle sich nur durch. Kurzum: Sie sei die Provinzadaption von Angela Merkel.

Tatsächlich sind die Parallelen zwischen den beiden Frauen, die sich seit 1990 gut kennen, frappierend. Beide hatten in der DDR gelernt, was es heißt, sich anzupassen und trotzdem einen eigenen Weg zu gehen. Beide wurden in Pastorenfamilien groß, die das Prinzip der Kirche im Sozialismus lebten. Beide erhielten die Lessing-Medaille für hervorragende schulische und gesellschaftliche Leistungen, beide besuchten Lager für Zivilverteidigung, beide waren FDJ-Sekretärin.

Und beide verbrachten die letzten Jahre der DDR in einer Nische: Die Physikerin Merkel in der Berliner Akademie der Wissenschaften, die Pastorin Lieberknecht in einer Pfarrei nahe Weimar. 1990 galt Merkel dank ihres späten Eintritts in den „Demokratischen Aufbruch“ in der Union als Bürgerrechtlerin. Auch Lieberknecht trug das Etikett der Reformerin, weil sie in der Block-CDU gerade noch rechtzeitig Erneuerung gefordert hatte.

Die Kompromisse von damals führen zu jenen von heute. Beide Frauen geben sich pragmatisch, moderieren statt zu dirigieren und folgen ansonsten einem ausgeprägten Machtinstinkt. Die politische Diffusion ist ihr Programm. Dass beiden Frauen nachgesagt wird, sie betrieben die Sozialdemokratisierung der CDU, fügt sich in dieses Bild. Auch das Klischee, sie forcierten ihre Karriere auf Kosten der männlichen Konkurrenz, verfolgt sie gleichermaßen.

Schicksalswahl für Lieberknecht und die CDU

Vor gut einem Jahr schien das, was bei Merkel funktioniert, auch bei Lieberknecht Erfolg zu zeitigen. Im Frühjahr 2013 lag die Thüringer CDU in Umfragen wieder bei 40 Prozent, Lieberknecht selbst kam gar auf eine Zustimmung von 60 Prozent. Doch dann begann die Affäre um ihren Regierungssprecher, den sie mit 37 Jahren mit einer Pension versorgen wollte.

Obwohl die Staatsanwaltschaft die Untreue-Ermittlungen am Ende einstellte, ist Lieberknechts Amtsbonus nahezu verschwunden – zumal sie als Folge des Skandals neue, grobe Fehler beging. So ersetzte sie etwa ihre Staatskanzleiministerin, der sie nicht mehr traute, mit einem Mann, der nach einer ganzen Kette von Peinlichkeiten gehen musste. Einen Nachfolger benannte Lieberknecht erst gar nicht mehr, die Staatskanzlei ist seither führungslos.

Angela Merkel wäre das so nicht passiert. Jetzt geht es für Lieberknecht und ihre Partei um alles oder nichts. In den Umfragen steht wieder die linke Mehrheit gegen die CDU, die nur einige Prozent über ihrem Katastrophenergebnis von 2009 liegt. Dass die Linke auch diesmal klar stärker als die SPD sein dürfte, muss nicht stören: Die neue sozialdemokratische Spitzenkandidatin Heike Taubert hält sich alle Optionen offen – ausdrücklich auch die, mit Bodo Ramelow erstmals einen Linken an die Spitze eines Bundeslandes zu wählen.

In dieser Situation kann, wenn überhaupt, nur noch die große politische Zwillingsschwester helfen. Mindestens viermal tritt Merkel im Wahlkampf auf. Während sich in Sachsen und Brandenburg, wo auch gewählt wird, wenig ändern dürfte, droht der Union mit Thüringen das nächste Bundesland abhanden zu kommen. Mehr noch: Rot-Rot in Erfurt könnte ein Menetekel für das sein, was in Berlin in drei Jahren passiert.

„Rot-Rot muss verhindert werden“, rufen deshalb die beiden Frauen, die so viel gemeinsam haben, über die Thüringer Plätze. Ein Vierteljahrhundert, nachdem sie in die Politik gelangten, müssen sie das erste Mal gemeinsam kämpfen. ###

Die Landesfürstinnen

Mit Heide Simonis (SPD) stand in Schleswig-Holstein von 1993 bis 2005 erstmals eine Frau an der Spitze einer Landesregierung. Neben Thüringen werden heute drei Bundesländer von Frauen regiert. Die amtierenden Ministerpräsidentinnen im Kurzporträt.

Hannelore Kraft (SPD)

und ihre Koalitionspartnerin Sylvia Löhrmann wurden einst von der Presse als „Hanni und Nanni“ tituliert. Das war 2010, zu Zeiten der rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen. Kaum einer glaubte damals, dass das Experiment nach dem knappen Wahlausgang gelingen würde. Doch spätestens seit der vorgezogenen Landtagswahl 2012 sitzt Krafts Regierung fest im Sattel. Die studierte Unternehmensberaterin hat die schwächelnde NRW-SPD stabilisiert. Auch in Berlin werden immer wieder Rufe nach ihr laut. Eine Kanzlerkandidatur hat sie allerdings Medienberichten zufolge für sich ausgeschlossen. (red)

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

wurde 2011 im Saarland die Chefin der ersten „Jamaika-Koalition“. Bundesweit galt sie zu diesem Zeitpunkt als Unbekannte. Nach den Neuwahlen 2012 wurde sie erneut Ministerpräsidentin, diesmal mit einer rot-schwarzen Mehrheit. Zwischen 2000 und 2011 hatte die dreifache Mutter verschiedene Ministerposten in der Landesregierung inne, unter anderem als erste Innenministerin eines Bundeslandes überhaupt. Auch über Parteigrenzen hinweg gilt sie als zuverlässig – wohl ein Grund, warum Angela Merkel sie als ihre mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht hat. (red)

Malu Dreyer (SPD)

trat im Januar 2013 ein schweres Erbe an. Seit 1994 regierte ihr Amtsvorgänger Kurt Beck – eine politische Ewigkeit. Seine Nachfolgerin sah sich sogleich mit politischen und finanziellen Altlasten konfrontiert: dem angeschlagenen Flughafen Frankfurt-Hahn, der Insolvenz des Nürburgrings und der prekären Schuldensituation des Landes. Dennoch konnte sie auf das Wohlwollen der Wähler zählen, zumal sie als Ministerin für Arbeit und Soziales in den Jahren zuvor eine überzeugende Vorstellung abgeliefert hatte. Die ehemalige Bürgermeisterin von Bad Kreuznach ist im „Land der Reben und Rüben“ nach wie vor sehr beliebt. Bei den Landtagswahlen 2016 soll sie den Aufwärtstrend der CDU unter der Oppositionsführerin Julia Klöckner stoppen.(red) [/no-lexicon]

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Frauen und Macht. Das Heft können Sie hier bestellen.