Traut man den jüngsten Umfragen, durchlaufen die Grünen gerade ein Jammertal. Die Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt hat die Partei mit bescheidenen Zustimmungsraten gewählt. Das Wahlprogramm, so heißt es in Meinungsartikeln, träfe den Zeitgeist nicht. Der „Schulz-Effekt“ mache den Grünen ebenso zu schaffen wie ein ungelenkes Agieren in der Abwägung von Freiheit und Sicherheit. Nach Jahren der Opposition und sechs Monate vor der Bundestagswahl wirkt die Partei verunsichert und aus dem Tritt gekommen.

Aber warum eigentlich? Bündnis 90/Die Grünen sind derzeit bundesweit an elf Landesregierungen beteiligt und könnten ein echter Machtfaktor in der Bundespolitik sein. Im Bundesrat ist eine Mehrheit gegen sie unmöglich. Warum schaffen es die Grünen also nicht, ihre Stärke aus den Ländern in die Bundespolitik zu übertragen?

Als vorzeitige Neuwahlen im Herbst 2005 das Aus für Rot-Grün in Berlin bedeuteten, standen die Grünen vor einem Scherbenhaufen. Nach den Regierungsjahren war die Ökopartei programmatisch aufgezehrt. Vom Kosovo-Krieg und dem Atomausstieg enttäuschte Anhänger kehrten der Partei den Rücken. Verglichen mit den Erwartungen schnitten die Grünen bei der Wahl zwar mit 8,1 Prozent noch passabel ab. Doch Opposition im Bundestag und in sämtlichen Landtagen zugleich war der schmerzhafte Ausdruck grüner Machtlosigkeit.

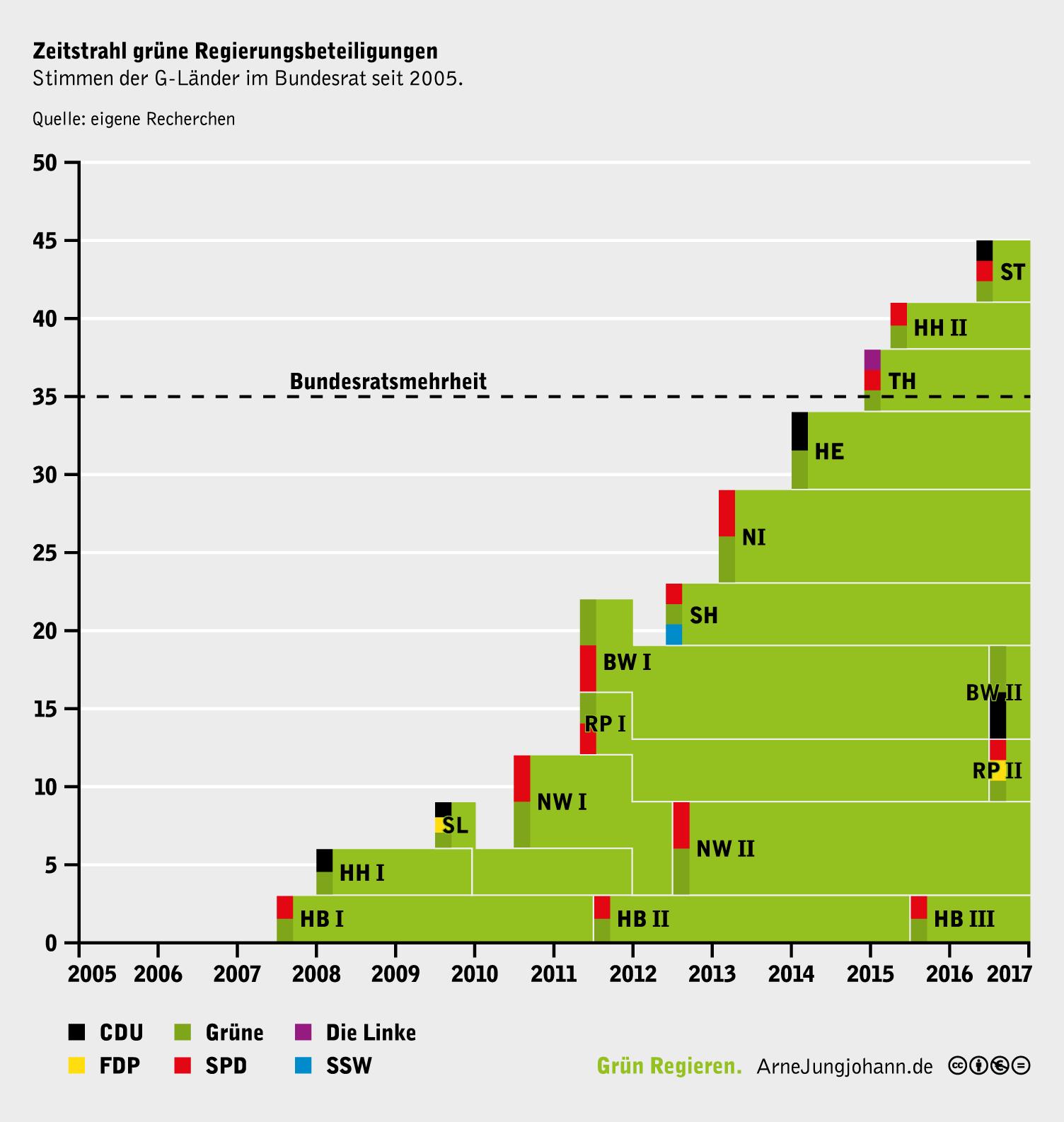

Was folgte, war die schrittweise Rückkehr zur Macht über die Länder. Angefangen mit der rot-grünen Koalition in Bremen 2007 über die Testballons Schwarz-Grün (Hamburg) und Jamaika (Saarland) bis hin zur Wahl des ersten grünen Ministerpräsidenten der Republik in Baden-Württemberg. Die vergangenen zehn Jahre skizzieren den Aufstieg der ehemaligen „Anti-Parteien-Partei“ an die Hebel der Macht. Dabei war eine gesunde Machtskepsis immer Teil der grünen DNA.

Politik der Eigenständigkeit

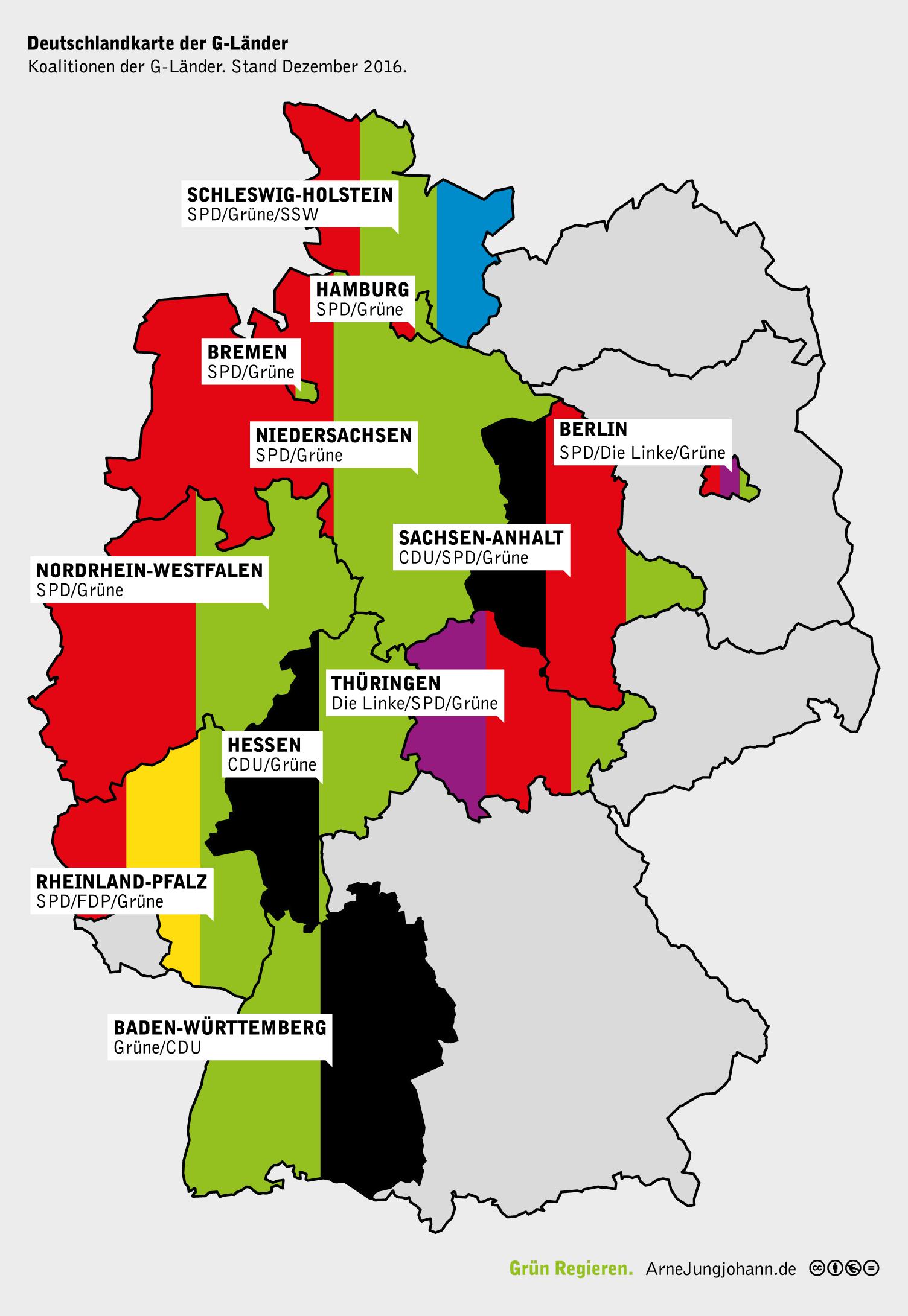

Anders als Union, FDP und Linkspartei zeigten die Grünen bei der Auswahl ihrer Koalitionspartner schon frühzeitig eine bemerkenswerte Flexibilität. Mittlerweile regieren sie bundesweit in acht unterschiedlichen Konstellationen (siehe Karte). Dadurch kommt ihr Anspruch einer Politik der Eigenständigkeit zum Ausdruck, dem sich die Grünen nach der Bundestagswahl 2013 verschrieben haben. Mit Koalitionen über klassische Lagergrenzen hinweg erweiterte die Partei insgesamt ihren Handlungsspielraum.

Gerade die Bildung von Schwarz-Grün in Hessen (Januar 2014) und Rot-Rot-Grün in Thüringen (Dezember 2014) werden parteiintern als Gewinn an Heterogenität bewertet. Diese koalitionäre Vielfalt stellt die Flügel der Partei zufrieden, weil damit genau die zwei Optionen grüner Regierungsbeteiligung getestet werden, die für den Bund als einzige Alternative zur traditionellen Wunschkoalition Rot-Grün diskutiert werden. Nicht zuletzt erweitern die Grünen damit auch ihre Perspektiven Richtung Bundestagswahl. Denn die bunte Koalitionslandschaft in den Ländern bringt für Berlin Optionen jenseits der ungeliebten Großen Koalition ins Spiel.

Die koalitionäre Vielfalt in den Ländern stellt die Partei allerdings auch vor Herausforderungen. Denn die Ziele und das Rollenverständnis ihrer Landesverbände unterscheiden sich zum Teil deutlich. Kleinere Landesverbände in Opposition (z.B. Saarland) müssen für das Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde zuvorderst die Stammwählerschaft mobilisieren und grenzen sich scharf von der Politik der Bundesregierung ab. Das können diejenigen, die im Land mit CDU oder SPD regieren, nicht ganz so einfach tun. Und ganz anders sieht es in Baden-Württemberg aus, wo die Grünen als stärkste Kraft im Parlament die Regierung anführen. Mit dem populären Winfried Kretschmann sprechen sie Wählerschichten weit über die grüne Kernklientel hinaus an und versuchen, sich als neue Volkspartei zu etablieren. Kein Wunder, dass diese unterschiedlichen Wirklichkeiten parteiinterne Differenzen erzeugen. Die werden dann sichtbar, wenn die Interessen der sechzehn Landesverbände und des Bundesverbands für die Partei aggregiert werden müssen, etwa bei Abstimmungen zur Flüchtlings- oder Steuerpolitik oder auch der Ausrichtung der Partei zur Bundestagswahl.

Parteiinterne Machtverschiebung

Immerhin haben die Grünen mittlerweile informelle Strukturen aufgebaut, die ihnen die interne Abstimmung erleichtern: den G-Kamin am Abend vor dem Bundesrat und die G-Koordination auf Arbeitsebene, dem Maschinenraum der innerparteilichen Abstimmung. Viele, wenn auch offensichtlich nicht alle Streitfragen lassen sich so hinter den Kulissen ein gutes Stück entschärfen. Während die Koordination anfangs von der Bundesseite organisiert wurde, übernahmen nach der Bundestagswahl 2013 die Ländergrünen diese Aufgabe.

Mit Bildung der Großen Koalition in Berlin wurden die Abstimmungen zwischen Bund und Ländern zudem komplexer und exekutivlastiger. Konflikte, die früher im Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag ausgehandelt worden wären, werden jetzt in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) entschieden. Das hat den Bedeutungsverlust des Bundestags beschleunigt und ist aus demokratietheoretischer Sicht höchst fragwürdig. Genau die stärkere Rolle der Exekutiven gegenüber den Parlamenten erklärt auch, warum sich das interne grüne Machtgefüge zugunsten der Länder verschoben hat.

Über Zeitgeist, Personal und Programm lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Ja, wenn sie aus dem Umfragetief rauswollen, müssen die Grünen in den nächsten Monaten zeigen, dass sie die richtigen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit haben. Sie müssen Mut und Eigenständigkeit demonstrieren und auch bei Gegenwind zu ihren Überzeugungen stehen. Und sie müssen ihren Einfluss im Bundesrat nutzen, um auch bundespolitisch in die Vorderhand zu kommen. Die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen werden nicht nur deshalb mit Spannung beobachtet, weil sie koalitionäre Signale für den Bund senden. Sie könnten auch die Mehrheiten im Bundesrat verschieben.

Eine Mehrheit jenseits der Großen Koalition wird es nach Stand der Dinge nur mit den Grünen geben. Dass nach der Bundestagswahl nicht nur arithmetische Mehrheit und programmatische Nähe über die Regierungsbildung entscheiden, sondern auch die Stimmenverhältnisse im Bundesrat, spielt den Grünen in die Hände. Es liegt einzig an ihnen selbst, ob sie aus dieser Einsicht Selbstbewusstsein ziehen und mit breiter Brust in den Wahlkampfendspurt gehen.