Die Kandidaten sind mithin ein bedeutender Faktor bei Wahlentscheidungen. Oder, wie es modischer heißt: „Leadership matters“. Das ist zwar kein neues Phänomen, manches spricht aber doch dafür, dass die Personalisierung in der Vergangenheit kontinuierlich zugenommen hat. Die Parteienbindung erodiert, die Aufmerksamkeitsspanne breiter Bevölkerungskreise reicht angesichts einer Übermasse an Informationen für die Erfassung komplexer Sachverhalte nicht aus und die Medien rücken ohnehin Köpfe in den Mittelpunkt.

Vor allem jedoch sind die großen politischen Streitfragen der Vergangenheit, an denen sich die politischen Lager ausrichten und formieren konnten, perdu. Je unklarer und schwammiger die Differenzen zwischen den sich in einer virtuellen Mitte konzentrierenden Konkurrenten um Regierungsmacht werden, desto stärker treten greifbare politische Inhalte gegenüber eher diffusen Sympathien zurück. Der enorme Anteil der Spitzenkandidaten am Ausgang der jüngsten Landtagswahlen dürfte nicht zuletzt hierin seine Erklärung finden.

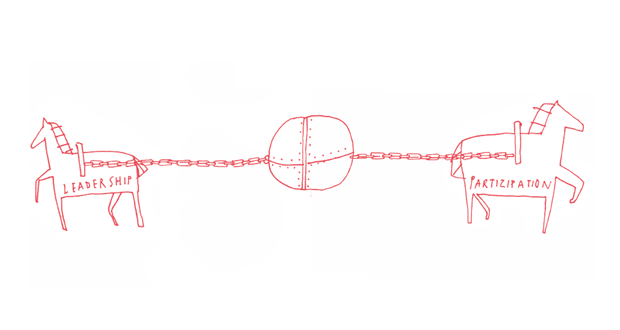

Diese Bedeutung von Spitzenkandidaten kontrastiert freilich mit diffusen, auch widersprüchlichen Vorstellungen davon, was politische Führung eigentlich leisten muss. Politiker sollen unabhängig vertreten, was sie für richtig halten, und gleichzeitig auf Volkes Stimme hören. Sie sollen voranschreiten, aber bloß nicht zu weit. Großer Wert wird auf Ehrlichkeit und Integrität gelegt, doch begabte Trickser, die in internationalen Verhandlungen durch klug gelegte Finten Erfolge erzielen, werden bewundert. Prinzipien gelten als unverzichtbar, der Grat zum Verdacht, ein Ideologe zu sein, ist andererseits schmal. Kaum verwunderlich daher, dass sich eine pauschalisierende Antwort auf die Frage, welche Führungseigenschaften Erfolg versprechen, nur schwerlich geben lässt.

Dies gilt eingeschränkt ebenfalls für den engeren Bereich von politischer Führung in Parteien. Auch dort münden Bestimmungsversuche meist in allgemeine Aufzählungen von schwer Vereinbarem. Eine größere Klarheit herrscht bei der Erwartung, dass politische Führung durch den zeitgenössischen Trend, Partizipationsmöglichkeiten auszuweiten, eher erschwert als erleichtert wird. Durch ein umfassenderes Einbinden der Parteimitglieder würde sich der Kreis der Mitbestimmungsberechtigten verbreitern, zusätzliche Interessen träten auf den Plan, Hierarchien würden abgeflacht und Entscheidungsbefugnisse an der Organisationsspitze beschnitten. Eigenmächtigem Handeln und unabgesprochen von verschworenen Zirkeln in Hinterzimmern gefassten Beschlüssen werde der Boden entzogen, der Informations-, Diskussions- und Klärungsbedarf im Vorfeld von Abstimmungen steige, damit verbunden das Zeiterfordernis von Prozessen der Willensbildung.

Direkte Demokratie führt nicht zwangsläufig zu mehr Beteiligung

Indes könnten sich eben diese Erwartungen zum guten Teil als Trugschlüsse erweisen. Ob direkte Demokratie wirklich zu einem Mehr an Partizipation führt, ist unklar. Bei bloßen Vorwahlen zeigen sich oft enorm hohe Mobilisierungsquoten. Beteiligungsraten von nicht selten mehr als fünfzig Prozent zeugen vom Erfolg dieser Mitmach-Angebote, da durch konventionelle Versammlungsformen wie Ortsvereinssitzungen in der Regel allenfalls zehn Prozent der Mitglieder erreicht werden. Freilich: Sobald die Beteiligung aufwendiger und zeitintensiver wird, nimmt sie an Umfang drastisch ab. Aufschlussreich ist diesbezüglich eine Diagnose von Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle der oberösterreichischen Sozialdemokratie. Die Möglichkeiten der Basismitbestimmung, so resümierten sie innerparteiliche Befragungen und eigene Erlebnisse des Parteilebens, würden eben deshalb nicht ausreichen, „weil sie von der ‚Basis’ viel zu wenig in Anspruch genommen werden. Tatsächlich wäre viel erreicht, wenn die bestehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten von den Mitgliedern und Funktionären ausgeschöpft würden“.

Das gilt nicht minder auch für die deutschen Parteien. Viele Mitglieder sind weitgehend deaktiviert, fordern in Mitgliederbefragungen allgemein auch mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung ein, empfinden paradoxerweise laut denselben Umfragen an anderer Stelle ihr eigenes – geringes – Engagement aber mehrheitlich als ausreichend und lassen sich insofern gar nicht ohne Weiteres aktivieren.

Im Übrigen macht es einen großen Unterschied, auf welche Gruppe sich die Beteiligungsangebote beziehen: auf die Mitglieder alleine oder auf Mitglieder und Nicht-Mitglieder gleichermaßen, ob sich also die Basispartizipation auf den Binnenraum der Partei beschränkt oder die Direktdemokratie mit der Öffnung der Partei gekoppelt wird. Die gängige Binnenperspektive auf die eigenen Mitglieder ist problematisch, da Parteien mit der Ausweitung der Beteiligungsangebote auf Attraktivitätsgewinne, eine tiefere Verwurzelung in den gesellschaftlichen Lebenswelten, eine größere Lebensnähe und eine verbesserte Problemwahrnehmung abzielen.

Wohl nie zuvor aber waren die Mitgliedschaften jedenfalls der Volksparteien sozialstrukturell für die deutsche Gesellschaft so wenig repräsentativ (Überalterung, enormes Übergewicht des Öffentlichen Diensts, Unterrepräsentation von Arbeitern), war ihre Distanz zur Gesellschaft so groß, ihre Problemwahrnehmung so systematisch verzerrt. Infolge des dramatischen Mitgliederrückgangs ist zudem der Anteil der Funktionäre an den Mitgliedern in der Vergangenheit kontinuierlich gewachsen, sodass dieser Prototyp auf die Partei bezogener, binnenfixierter lebensweltlicher Einkapselung heute noch dominanter ist als in früheren Zeiten. „Der Glaube, Parteien würden modern und erfolgreich, wenn die Mitbestimmung der Mitglieder möglichst groß ausfällt“, folgerte jüngst die „FAZ“, sei daher „eine Irrlehre“. Modernisierung müsse vielmehr gegen die alten Strukturen, also gegen den Willen der Mitgliedermehrheit durchgesetzt werden.

Zu flacheren Hierarchien und einer Begrenzung der Handlungsvollmachten von Parteiführungen werden die direktdemokratischen Verfahren dagegen eher nicht führen. Vielmehr wird der Mittelbau der Parteien zugunsten der Führungsspitze entmachtet, die nun über die Medien direkt den Kontakt mit den Mitgliedern aufnimmt. Die hauptamtlichen Funktionäre, die Arbeitsgemeinschaften und Parteiflügel aber sind jene letzten verbliebenen Bastionen des Eigensinns, welche – wenn auch zunehmend zaghaft, ängstlich und angepasst – dem Wunsch der Parteispitzen, durchzuregieren und eine Politik „aus einem Guss“ zu betreiben, Widerstand entgegensetzen können, da sie argumentativ sattelfest sind und sich in Geschäftsordnungs- sowie Antragsfragen auskennen.

Rechtspopulisten predigen Partizipation und leben Zentralismus

Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet die straff hierarchischen, zentralistisch auf eine Führungsfigur zugeschnittenen rechtspopulistischen Parteien direktdemokratische Partizipation derzeit am lautesten fordern und sich derer, wo möglich, besonders ausgiebig bedienen. So bespielt die Schweizer SVP nicht nur virtuos die eidgenössische Referendumsdemokratie, sie weist darüber hinaus die „modernste, am straffsten geführte Parteiorganisation“ der Schweiz auf, mit systematischer Kaderschulung, professioneller Medienarbeit und detaillierten Argumentationsvorlagen für die Parteifunktionäre.

Indes ziehen die Parteien und ihre Führungsspitzen seit einigen Jahren aus den immer drängender artikulierten Beteiligungsansprüchen und ebenso den sich fortschreitend vertiefenden wechselseitigen Entfremdungsgefühlen zwischen Berufspolitik und Bevölkerung den Schluss, sich zu öffnen und in den Nachbarschaften vor Ort präsenter zu sein. Doch auch Nachbarschaftskampagnen, Veranstaltungen im Viertel und Hausbesuche führen – so, wie sie bisher umgesetzt werden –, nicht dazu, das verbreitete, das milieu- und Schichtgrenzen übergreifende Misstrauen gegen Parteien und Politiker zu korrigieren. Stattdessen wird das Ressentiment, Parteien und Politikern gehe es nur um Macht, sie seien abgehoben, hätten von der Lebenswirklichkeit der „kleinen Leute“ keine Ahnung und bedienten bloß eigene Interessen, durch den sporadischen, unregelmäßigen, zumeist in die Wahlkampfzeiten fallenden Charakter der Aktivitäten eher sogar noch bestärkt.

Insgesamt sind die zuletzt diskutierten Reformen und Innovationen – ebenso wie die Konsequenzen, die daraus für die politische Führung gezogen werden – zu stark auf Verfahren, Strukturen und (Werbe-)Techniken ausgerichtet. Parteien aber sind allem Wandel zum Trotz Wertegemeinschaften. Gerade heterogene Anhängerschaften, die in Zeiten gesellschaftlicher Pluralisierung beständig heterogener werden, lassen sich nur über ein gemeinsames Fundament politischer Inhalte, Konzepte und Ziele integrieren.

Vielleicht sollte die politische Führung ihren Blick auf die USA richten, die gerne als Vorbild und Muster für deutsche Entwicklungen dienen. Unter dem Schlagwort des „Age of Partyism“ wird dort eine Entwicklung beschrieben, die auf eine Re-Ideologisierung der Gesellschaft und ihre wiederbelebte Prägung durch die Parteien hinausläuft. Das kann man mit guten Gründen kritisieren, doch hält diese Entwicklung für Parteien und deren Führungen die Lehre bereit, dass sie durch inhaltliche Profilierung und die dezidierte Abgrenzung vom politischen Gegner in naher Zukunft womöglich einen Gutteil ihrer einstweilen verlorengegangenen Gestaltungskraft und gesellschaftlichen Verwurzelung zurückgewinnen könnten.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation II/2016 Leadership. Das Heft können Sie hier bestellen.