Wahlsystemfragen sind Machtfragen. Dieser Satz kennzeichnet das Verhalten der Bundestagsparteien. Seit einigen Jahren steht in der (Politik-)Wissenschaft, der Publizistik und der Politik die Wahlrechtsthematik auf der Agenda. Auch das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach Stellung dazu bezogen. So wird darüber diskutiert, wie sich ein weiteres personelles Aufblähen des Deutschen Bundestages verhindern lässt. Mehrere Versuche des früheren Bundestagspräsidenten Nobert Lammert und des jetzigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble führten zu keinem Erfolg. Beide warteten sogar mit eigenen Vorschlägen auf.

Obwohl alle Parteien prinzipiell die Notwendigkeit eingesehen haben, die Zahl der Bundestagsabgeordneten zu verkleinern, ist inzwischen die Frist verstrichen, bis zu der eine Änderung des Wahlgesetzes noch möglich gewesen wäre. Die Parteien dürften vor der Sommerpause selbst eine halbherzige Reform nicht mehr hinbekommen. Sie haben – zu ihrem Nachteil – taktiert, auf Zeit gespielt. Dies ist ein Armutszeugnis für die politische Klasse. Sie muss den Vorwurf hinnehmen, offenkundig eigene Interessen über das Gemeinwohl gestellt zu haben. Dies ist eine Blamage, wenn nicht gar ein Skandal. Die Bundestagswahlen 2021 finden nun nach den bisherigen Regeln statt.

So gut wie keine Debatte gibt es über eine „große Wahlsystemreform“: Soll das auf dem Prinzip der Proportionalität von Stimmen und Mandaten basierende hiesige Wahlsystem grundlegend geändert werden? In den 1950er-Jahren und auch zur Zeit der ersten großen Koalition (1966–1969) wurde darüber noch gestritten. Seither ist dieses Thema weithin aus dem Blickwinkel verschwunden, obwohl die politischen Konstellationen eine intensive Diskussion eigentlich nahelegen: keine regierungsfähigen Mehrheiten für lagerinterne Koalitionen; massive Schwächung der Volksparteien; Stärkung populistischer Parteien, die für ein Regierungsbündnis mehr oder weniger ausfallen und dadurch das Entstehen Großer Koalitionen begünstigen. Das einst so gepriesene Wahlsystem versagt angesichts veränderter Rahmenbedingungen in der Praxis. Es gibt gute Gründe für ein stärker mehrheitsbildendes Wahlverfahren. An dieser Stelle soll jedoch nur davon die Rede sein, wie das Problem mit dem aufgeblähten Parlament entstanden ist, was die Parteien an Initiativen zur Lösung unternommen haben und welcher Ausweg aus der Sackgasse führt.

Stimmgewichtsprobleme

Für das Verständnis der jetzigen Wahlrechtsproblematik ist es notwendig, bis auf das Jahr 2005 zurückzugehen. Wenige Tage vor der Bundestagswahl verstarb eine Wahlkreiskandidatin der NPD. Daraufhin fand nach Maßgabe des Wahlgesetzes in diesem Wahlkreis – Dresden I – eine Nachwahl statt, damit die Partei einen anderen Direktkandidaten – es war ausgerechnet Franz Schönhuber, der frühere Chef der „Republikaner“ – ins Rennen schicken konnte. Nach Bekanntgabe des Bundestagswahlergebnisses wurde der Effekt des paradox anmutenden negativen Stimmgewichts für jedermann erkennbar. Mehr Zweitstimmen für die CDU in diesem Wahlkreis könnten unter dem Strich zu einem Mandat weniger führen, und zwar durch den Verlust eines Überhangmandats. Repräsentanten der CDU wollten das vermeiden und ermunterten ihre Wähler, mit der Erststimme für den eigenen Kandidaten zu votieren und mit der Zweitstimme für die FDP. So errang ihr Direktkandidat das Wahlkreismandat, und das Zweitstimmenresultat fiel für sie erfreulich niedrig aus. Das Bundesverfassungsgericht erklärte als Reaktion auf Wahlprüfungsbeschwerden im Jahre 2008 ein derartiges negatives Stimmgewicht für null und nichtig.

Die Parlamentarier ließen bis Ende September 2011 Zeit vergehen, bevor die Regierungsfraktionen (CDU/CSU und FDP) ein Wahlgesetz verabschiedeten, ohne die Opposition einzubeziehen. Das Bundesverfassungsgericht gab der Klage der Opposition 2012 Recht und erklärte auch dieses Gesetz für verfassungswidrig. Zum einen beanstandete es den nach wie vor bestehenden inversiven Erfolgswert, zum andern die Gefahr des Aufkommens von Überhangmandaten in überreichem Maße. Nur bis zu 15 Überhangmandate seien rechtens. Das neue, bis heute geltende Wahlgesetz von 2013, nun mit den Stimmen aller Bundestagsparteien verabschiedet, sieht Ausgleichsmandate vor für Überhangmandate, die aufkommen, wenn eine Partei in einem Land mehr Direktmandate errungen hat als ihr nach den Zweitstimmen Landeslistenmandate zustehen. Um allen Einwänden des Gerichts in puncto „inverser Erfolgswert“ Rechnung zu tragen, ist das Wahlgesetz kompliziert und intransparent ausgefallen. Und bereits seinerzeit war aufgrund der Schwäche der großen Parteien ein aufgedunsenes Parlament absehbar.

Gescheiterte Reformen

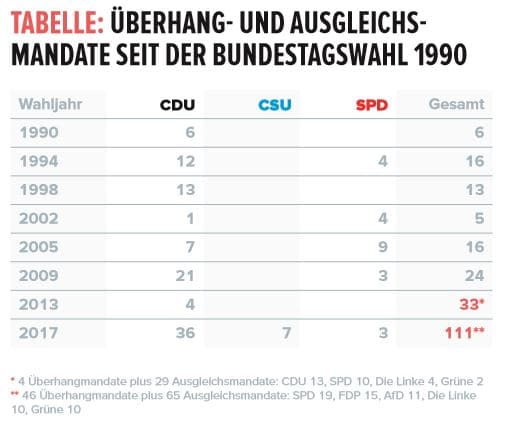

Da es bei der Bundestagswahl 2013 „nur“ zu vier Überhangmandaten gekommen war (und – irrigerweise – zu 29 Ausgleichsmandaten), fühlten sich die Parlamentarier nicht zu Reformen in eigener Sache bemüßigt, obwohl die Wissenschaft immer wieder auf die Notwendigkeit zum Handeln hingewiesen hatte. Anders sah das nach der Bundestagswahl 2017 aus: Die Zahl der Abgeordneten stieg gegenüber der Regelgröße von 598 Mandaten um 111 auf 709, und zwar durch 46 Überhang- und 65 Ausgleichsmandate (siehe die Tabelle). Der Hauptgrund: Die CDU hatte zwar massiv an Zweitstimmen verloren, aber zugleich den Löwenanteil an Direktmandaten eingeheimst.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble setzte 2018 eine mit je einem Vertreter der Bundestagsparteien bestückte Arbeitsgruppe ein. Sie sollte in aller Vertraulichkeit ein Reformmodell ausarbeiten, doch im April 2019 musste sie ihr Scheitern eingestehen. Von nun an agierten die Parteien mehr oder weniger auf eigene Faust. Die AfD stellte den – im Bundestag abgeschmetterten – Antrag, die Zahl der Direktmandate in einem Land dürfe nicht das Zweitstimmenergebnis übersteigen, um die Regelgröße zu wahren. Die Konsequenz: Wer seinen Wahlkreis mit einem schwachen Resultat gewinnt, wäre nicht im Bundestag vertreten.

Die anderen drei Oppositionsparteien einigten sich auf einen Gesetzentwurf, der eine Gesamtzahl von 630 Mandaten vorsieht und die Zahl der 299 Wahlkreise auf 250 reduziert. Allerdings kann bei diesem Modell die Größenordnung von 630 Mandaten nicht garantiert werden. Wartete die SPD mit einem Vorschlag auf, die Zahl der Abgeordneten – ohne einen Neuzuschnitt der Wahlkreise – auf 690 zu begrenzen (notfalls mit einer Kappung für Direktmandate wie bei der AfD), vermochte sich die Union nicht auf eine Line zu einigen. CDU und CSU akzeptieren 15 ausgleichslose Überhangmandate, doch will die CSU die Zahl der Direktmandate nicht reduzieren, während die CDU mit einer moderaten Verringerung wohl einverstanden wäre.

Generell reformunfähig?

Das Ausbleiben einer Reform in den letzten Monaten lässt sich nicht Covid-19 in die Schuhe schieben. Der Attentismus der Parteien folgte wohl dieser Maxime: Wenn wir schon Stimmen verlieren, wollen wir wenigstens unsere Mandate behalten. Der Verstoß gegen die Regelgröße von 598 Mandaten hat weitere Nachteile: steigende Kosten für den Steuerzahler, Erschwernis der Kommunikation im Parlament, provisorischer Containerbau für Abgeordnete und ihre Mitarbeiter. Deutschland hat bereits jetzt hinter dem Nationalen Volkskongress in China das größte Parlament, bezogen auf die Zahl der Abgeordneten.

Was die Parteien diesmal versäumt haben, war ihnen in der Vergangenheit gelungen: 1996 wurde beschlossen, die Zahl der Mandate ohne Überhangmandate von 672 (eine Folge der deutschen Einheit) auf 598 zu reduzieren. Allerdings galt die Regelung erst für die übernächste Legislaturperiode. Das machte den Abgeordneten ein solches Votum leichter. Die Parteien müssen sich die Frage gefallen lassen, ob die fehlende Einigung in diesem Punkt ihre generelle Reformunfähigkeit signalisiert.

Reformvorschlag

Viele Ideen, wie sich ein aufgeblähtes Parlament vermeiden lässt, sind im Gespräch. Alle weisen sie mehr oder weniger den einen oder anderen Pferdefuß auf, zum Beispiel die Gefährdung des föderalen Proporzes innerhalb der Fraktionen, wenn Überhangmandate in einem Bundesland mit Listenmandaten in einem anderen Bundesland verrechnet werden. Und Personen, die „ihren“ Wahlkreis direkt gewonnen haben, den Einzug in ein Parlament zu verwehren, ist wohl auch nicht der Weisheit letzter Schluss.

Der folgende Reformvorschlag ist radikaler Natur. Sein Vorteil: Nach menschlichem Ermessen entstehen keine Überhangmandate und somit auch keine Ausgleichsmandate: Die Zahl der Direktmandate, bisher 50 Prozent, wird auf ein Viertel reduziert, also auf 150. Der Wählerwille kommt ohne Aufstockung der Mandate ungefiltert zur Geltung.

Gegen größere Wahlkreise wird häufig eingewandt, dadurch bröckele die Verbindung zwischen Abgeordneten und Wählern. Erstens ließe sich aber fragen, ob eine solche enge Beziehung überhaupt besteht. Zweitens basiert der Vorbehalt weithin auf einem Missverständnis, da die Listenabgeordneten, die in der Regel auch im Wahlkreis kandidiert haben, ebenso „Wahlkreispflege“ betreiben. Im Durchschnitt stammen also vier Abgeordnete aus einem Wahlkreis, manchmal mehr, manchmal weniger. Im Internetzeitalter gibt es ohnehin genügend Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Abgeordneten und Wählern. Und im Bundestag spielt der Unterschied zwischen Wahlkreis- und Listenabgeordneten keine sonderlich große Rolle, wenngleich ein direkt Gewählter wohl über eine größere Unabhängigkeit verfügt.

Das Parlament sollte sich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode zu einer einschneidenden, keiner halbherzigen Reform fraktionsübergreifend durchringen. Die politisch interessierte Öffentlichkeit müsste selbst dann Druck ausüben, wenn der Wahlausgang 2021 nicht erneut zu dem befürchteten Aufblähen führt, z. B. durch ein sehr gutes Zweitstimmenergebnis der Union. Und was wichtig wäre: Das Wahlsystem mit der Regelgröße sollte künftig im Grundgesetz verankert sein. Das bedeutet nicht, dies sei damit ein für alle Mal festgeschrieben. Es ließe sich dann aber ausschließlich im Konsens der tragenden politischen Kräfte ändern. Ein Wahlsystem darf nicht zum Spielball politischer Interessen werden. Denn Wahlsystemfragen sind nicht nur Machtfragen, sondern auch Legitimationsfragen. Schließlich entscheidet der Souverän bei der Wahl darüber, wer zur Regierungsübernahme demokratisch legitimiert ist.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 131 – Thema: Politiker auf Social Media. Das Heft können Sie hier bestellen.