Was macht die Macht mit uns Menschen? Warum zieht sie uns so an? Hat der Prozess der Zivilisation unseren wilden Machthunger stillen oder ihn zumindest in zivilisierte Bahnen lenken können? Politische Vordenker von Machiavelli bis Foucault haben klassische apologetische Antworten auf diese Fragen gegeben.

Eine fundierte Antwort lässt sich aber nur finden, wenn wir nicht nur die vergangenen zwölftausend Jahre der menschlichen Kultur- und Zivilisationsgeschichte zurückverfolgen, sondern auch die Jahrmillionen alte Entstehungsgeschichte des heutigen Menschen – also seine Naturgeschichte – in unsere Analyse mit einbeziehen. Unsere Vorfahren haben sich sehr erfolgreich mit ihrer Umwelt auseinandergesetzt und daraus einen besonderen Überlebensvorteil und Fortpflanzungserfolg gewonnen. Es lohnt sich deshalb zu fragen: Gibt es in uns Menschen so etwas wie einen affektiv-motivationalen Wesenskern, der sich unter natürlichen, vorzivilisatorischen Umweltbedingungen zeitüberdauernd entwickeln konnte und auch heute noch unser Handeln wesentlich mitbestimmt? Aus biopsychologischer Sicht lautet die Antwort eindeutig: Ja. Aber welche Verhaltensweisen waren dann unter jenen Umweltbedingungen besonders zweckmäßig und vorteilhaft? Wie kann sich ein solcher Kern bis heute erhalten haben? Wie sehr hat er sich unter den zivilisatorischen Umweltbedingungen weiterentwickelt oder ausdifferenziert?

Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind es in höherem Maß als die übrigen Primaten. Seit fast drei Millionen Jahren streifen nicht nur der Homo sapiens, sondern auch seine frühmenschlichen Vorfahren in kleinen Gruppen vertrauter, Sicherheit spendender und eng kooperierender Sozialpartner auf Nahrungssuche durch die Natur. Für eine Antwort auf die aufgeworfenen Fragen müssen wir deshalb das Verhalten einzelner Menschen innerhalb ihrer Gruppe von demjenigen zwischen den Gruppen unterscheiden und näher untersuchen.

Die soziale Wahrnehmung

Beleuchten wir zunächst das Verhalten in der Gruppe. Die anthropologische Formel vom Zoon politikon und Animal sociale konnte jüngst von der Arbeitsgruppe um Michael Tomasello am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Leipzig in Tier-Mensch-Vergleichsstudien empirisch belegt und fortentwickelt werden. Ein unter Primaten einzigartiges anatomisches Detail – das Weiße im menschlichen Auge – ist evolutionärer Ausdruck dieser wesenhaften sozialen Orientierung. Es optimiert unsere Fähigkeit, dem Blick des Sozialpartners zu folgen und zu erkennen, was er sieht oder beabsichtigt. So können wir unsere individuellen Absichten optimal mit denen unserer Sozialpartner abstimmen. Der Überlebensvorteil besteht also dort, wo Gruppen eng kooperieren.

Der Mensch ist ein Naturtalent darin, kommunikative Körpersignale zu entdecken und zu deuten. Wir können Gesichter erkennen und die ausgedrückten Gefühle und Handlungsabsichten nachempfinden. Wenn wir etwa Freude, Wut, Freundlichkeit oder Feindseligkeit im Gesichtsausdruck oder in der Gestik und Körperhaltung unserer Sozialpartner wahrnehmen, lassen sich in unserem Gehirn Aktivierungsmuster messen, die denen gleichen, wenn wir das Gefühl selbst erleben, ausdrücken oder ausagieren. Gefühlsäußerungen sind so ansteckend wie sportliche, tänzerische oder musikalische Darbietungen. Das zeigt, wie eng unsere soziale Wahrnehmung mit unserem inneren Erleben, unseren Vorstellungen, Gefühlen und Handlungsmotivationen verbunden ist.

Soziale Wahrnehmungen fördern auch entscheidend kindliche Lernfortschritte. Kindliches Lernen ist im Wesentlichen Lernen am sozialen Modell. Anders als bei unseren tierischen Verwandten reift das Hirn des Menschenkinds auch außerhalb des Mutterleibs noch bis zur Adoleszenz heran, so dass es zunächst unkritisch die Leitvorstellungen und Voreingenommenheiten seiner Eltern und seines Umfelds aufnimmt. Diese Besonderheit bildet eine wesentliche Grundlage unserer konstitutionellen Offenheit für unsere engere soziokulturelle Umwelt, für unsere Neigung zur Konformität, ja, zum Konformismus, und für unsere ambivalente Haltung gegenüber fremden Sozialpartnern.

Richten wir unseren Blick auf die Naturgeschichte menschlichen Verhaltens. Wenn unsere Vorfahren mit Fremden in Kontakt kamen, dürfte die schnelle Identifikation von Freund und Feind über äußere Merkmale und den emotionalen Gesichtsausdruck überlebenswichtig gewesen sein. Trafen Menschen unterschiedlicher Gruppen aufeinander, ließen sie sich kaum von einer Willkommenskultur leiten, sondern versuchten, sich im Kampf um Ressourcen zu behaupten. Dabei ist es gewalttätig zugegangen, wie Untersuchungen zur Todesart bei Männern aus steinzeitlichen Kulturen und naturnah lebenden Völkern belegen – etwa die Hälfte von ihnen ist wohl erschlagen worden.

Die über lange Zeiträume hinweg vorherrschende Lebensform in Verbünden kooperierender Individuen, die als Mitglieder unterschiedlicher Gruppen jedoch eher konkurrierten und sich feindselig und aggressionslustig begegneten, hat nicht nur in unserer Anatomie und inneren Betriebsorganisation genetische Spuren hinterlassen. Sie hat auch die genetischen Grundlagen geschaffen für wesentliche Antriebe und Handlungsbereitschaften im Bereich von Kooperation, Empathie, Unternehmungslust, Konkurrenz, Macht, Feindseligkeit und Gewalt, Entspannung und Erregung, Vertrautheit und Fremdheit innerhalb und zwischen Gruppen. Wir sind von Natur aus soziale Wesen mit hohem Bindungsbedarf, haben aber zugleich eine äußerst unternehmungslustige, wehrhafte Seite mit einem ausgeprägten Drang nach individueller, autonomer Entfaltung und einem substanziellen Aggressionspotenzial.

Verschiedene anthropologische Entwürfe stimmen darin überein, dass wir uns als erwachsene Individuen von einem Grundbedürfnis leiten lassen: Wir möchten in einer Welt leben, die sich unseren eigenen Wünschen fügt. Wir möchten uns nicht bevormunden lassen, sondern frei entfalten können. Philosophische Anthropologen, Wirtschafts-, Politik- und Gesellschaftstheoretiker – etwa Adam Smith (1776), Søren Kierkegaard (1849), Peter Bieri (2001) oder Hermann Lübbe (2011) – haben Freiheit immer wieder als existenzielle Herausforderung des modernen Menschen diskutiert. Für Norbert Bischof (2008) wird der Wunsch des Menschen nach freier Entfaltung als Autonomieanspruch zur zentralen Führungsgröße seiner Motivationstheorie. Bischof zeigt, wie der Autonomieanspruch in Pubertät und Adoleszenz massiv anwächst, und zwar gleichsinnig mit der sexuellen und der Fürsorge-Motivation. Das mit seinem Zielzustand verbundene Autonomiegefühl stellt eine äußerst positive, erstrebenswerte Gefühlslage dar.

Autonomiewünsche als Grundproblem

Im Zusammenhang mit unserer Ausgangsfrage nach der Anziehungskraft der Macht für das sozial lebende Wesen Mensch stoßen wir allerdings auf ein Grundproblem: Wie können wir unsere individuellen Autonomiewünsche als kooperierende Gruppenmitglieder heute managen? Und wie konnten die frühsteinzeitlichen Jäger und Sammler einer Frühmenschengruppe ihre Autonomiewünsche, individuellen Bedürfnisse, Sichtweisen und Handlungsziele möglichst konfliktarm aufeinander abstimmen?

Grundsätzlich lassen sich zwei Prinzipien identifizieren: Die Gruppe kann zum einen dem momentan stärksten Motiv oder Bedürfnis folgen, gleichgültig, welches Individuum dieses Bedürfnis äußert. Dieses Prinzip der Synchronisation lässt sich vor allem in egalitären Sozialstrukturen, etwa in einer Vogelschar, einer Tierherde oder bei Menschen beobachten, die in einer größeren, anonymen Menschenmenge auf den Schreckruf eines Einzelnen hin per Stimmungsübertragung von einer Panikreaktion erfasst werden. Für unsere Frage nach der Anziehungskraft der Macht ist ein zweites Prinzip allerdings relevanter. Es wird in der Verhaltensforschung als Dominanz bezeichnet: Menschengruppen bestehen aus Individuen mit unterschiedlichen Autonomieansprüchen, Fähigkeiten, Bedürfnissen und Handlungsbereitschaften. Es bildet sich deshalb bevorzugt eine Gruppenstruktur heraus, bei der das Gruppenverhalten nicht dem aktuell stärksten Motiv folgt, unabhängig davon, wer es zuerst äußert, sondern dem körperlich oder psychisch stärksten, dominanten Individuum, dem es gelingt, das Gruppenverhalten unter seine Kontrolle zu bringen.

Ordnen sich die Mitglieder einer Gruppe nach diesem Dominanzprinzip, entsteht eine Rangordnung oder Hierarchie. Wer die Spitzen- oder Alpha-Position erreicht, ist in der Lage, seiner Gruppe Ziele vorzugeben und bei beschränkten Ressourcen Priorität für sich zu beanspruchen. Er hat einen hohen Status und wird besonders respektiert. Dies erleichtert es ihm, seinen Einfluss geltend zu machen. Auf Frauen wirken Männer mit einem höheren gesellschaftlichen Status auch erotisch anziehender. Für die rangniedrigeren Gruppenmitglieder bedeutet das, dass sie ihren eigenen Autonomieanspruch zurücknehmen müssen, was ihnen häufig gar nicht so schwer fällt, da ihnen der Ranghöhere auch Sicherheit vermitteln kann. Sie bilden also ein komplementäres unterwürfiges Verhalten aus, zeigen eine zurückhaltende, wenig kompetitive, submissive Haltung und eine verstärkte Abhängigkeit von ihren Sozialpartnern. Dies fördert beim Ranghöheren wiederum eine sozialverträgliche und -verantwortliche Haltung und eine gewisse Großzügigkeit ihnen gegenüber.

In der Anthropogenese finden sich Entwicklungsbedingungen, die dazu geführt haben, dass vor allem Männer ihre Autonomieansprüche gerne in robusten Dominanzhierarchien relativ konfliktarm, aber ausdrucksstark und über Rituale ordnen und stabilisieren. Verschiedene männliche Spitzenpolitiker, etwa Altkanzler Gerhard Schröder, dienen als Beispiele. Frauen streben stärker danach, in egalitären Sozialstrukturen ihre Bedürfnisse nach dem Synchronisationsprinzip abzugleichen. Das erhöht die Konfliktträchtigkeit ihres Bedürfnismanagements, wenn zugleich Wünsche nach individueller Entfaltung zu berücksichtigen sind.

Von einem Machtmotiv können wir sprechen, wenn jemand bestrebt und bereit ist, seinen Autonomieanspruch und seine Dominanz in der Gruppe auch gegen den Widerstand der anderen durchzusetzen. Der Mächtigere erlebt sich dabei als stärker und selbstsicherer als seine Kontrahenten. Er empfindet ein ausgeprägtes Autonomiegefühl und genießt es, sich gegen Konkurrenten durchgesetzt zu haben. Kein Wunder, dass Macht vor allem auf Männer anziehend wirkt.

Das Geltungsmotiv in der Gruppe

Wir Menschen haben uns allerdings schon in prähistorischer Zeit kognitiv und motivational weiterentwickelt und sind nicht darauf angewiesen, eine dominante Position in der Gruppe zu erzwingen. Die Aufmerksamkeit der anderen, ihren Respekt, ihre Beachtung und ihren Applaus können wir uns auch sichern, indem wir uns als ein besonders tüchtiges, beliebtes oder auch nur prominentes Gruppenmitglied Geltung verschaffen. Wenn jemand auf diese Weise eine dominante Position in einer Gruppe zwanglos zu erreichen sucht, können wir von einem Geltungsmotiv sprechen.

Eine besonders verbreitete und relevante Variante des Geltungsmotivs ist das Leistungsmotiv. Leistungsmotiviertes Handeln ist Handeln in Auseinandersetzung mit einem Güte- oder Tüchtigkeitsmaßstab, der es mir und anderen erlaubt, mein Handlungsergebnis als Erfolg oder Misserfolg zu bewerten. Wir Menschen entwickeln unser Selbstwertgefühl zunächst im Spiegel der Urteile unserer Sozialpartner und damit vor allem auch in Auseinandersetzung mit einem sozial anerkannten Tüchtigkeitsmaßstab. Mit zunehmender Lebenserfahrung können wir daraus ein inneres Modell dessen ausbilden, was für uns wichtig und wertvoll ist. Unser Selbstwertgefühl wird dadurch unabhängiger von der Anerkennung durch andere. Es kann ein alterskorreliertes „Eigenwertstreben“ entstehen (Lersch, 1956, Bischof, 2008), bei dem anders als beim Geltungsstreben die Achtung vor einem selbst zur wesentlichen Richtschnur wird und nicht der Applaus der Öffentlichkeit. Die öffentlichen Auftritte von Altkanzler Helmut Schmidt und anderen Elder Statesmen bieten guten Anschauungsunterricht für ein ausgeprägtes Eigenwertmotiv.

Wenn wir nun die verbreiteten Geltungshierarchien mit Machthierarchien vergleichen, stellen wir fest, dass sie deutlich weniger stabil sind. Der Applaus der Gesellschaft, die Gunst der Wähler oder mediale Prominenz können etwa dem tüchtigen Politiker in einer Demokratie jederzeit wieder entzogen werden. Von Thomas Hobbes stammt der Satz: „Nicht Wahrheit, sondern Macht entscheidet, was rechtens ist“.

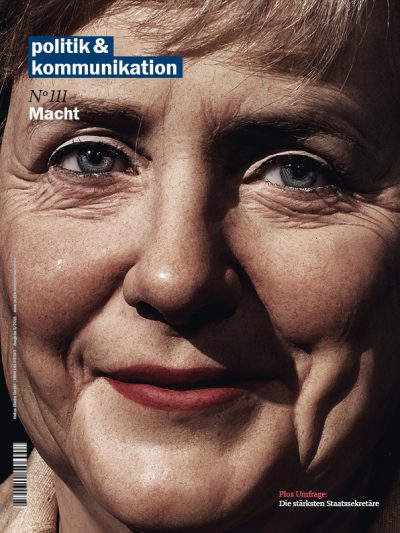

Menschen in einer Bewerbungssituation, etwa Politiker, die gewählt werden möchten, können die Aufmerksamkeit und den Applaus der Personen, die sie wählen, nicht mit Macht erzwingen. Ein Politiker, der dies versuchte, würde sofort Stimmen verlieren, vor allem bei Frauen. Er kann sich aber durch ein sozialverträgliches und -verantwortliches Handeln, Großzügigkeit und Tüchtigkeit die Gunst der Wähler zwanglos sichern. Das kämpferische, machtvolle Auftreten von Renate Künast als Gegenkandidatin Klaus Wowereits bei der Wahl zum Regierenden Bürgermeister von Berlin im Jahr 2011 hat vermutlich zu einem deutlichen Stimmenverlust beigetragen, den sie – nach anfänglich großer Beliebtheit – vor allem bei Wählerinnen hinnehmen musste. Ein Gegenbeispiel bietet Kanzlerin Angela Merkel, die ihre politischen Vorstellungen – im Gegensatz zu ihrem männlichen Amtsvorgänger – in einem moderierenden, dem Synchronisationsprinzip verwandten Stil realisiert und sich dabei einer überdauernden hohen Zustimmung der Wähler erfreut, obwohl sie sich in den Medien immer wieder mit dem Vorwurf mangelnder Führungsstärke konfrontiert sieht.

Wissen ist Macht

Kommen wir auf unsere Eingangsfragen zurück. Wenn wir die fast drei Millionen Jahre unserer prähistorischen Entwicklung mit den vergangenen zwölftausend Jahren unserer kulturell-zivilisatorisch geprägten Geschichte in Beziehung setzen, erscheint Letztere als eine extrem kurze Zeitspanne. Der Genotyp des Menschen, der sich nur in Generationsschritten verändern kann und damit sein affektiv-motivationaler Kern, das Profil seiner intuitiven Vorlieben und Handlungsbereitschaften, haben sich in dieser Zeit und über wenige hundert Generationen hinweg kaum entscheidend entwickeln können.

Allerdings hat der Mensch begonnen, seine Umwelt immer schneller umzugestalten. Er hat eine ungeheure zivilisatorische Dynamik entfaltet: Sesshaftigkeit, Ackerbau, Viehzucht, Lagerhaltung, Erfindung der Schrift, Urbanisierung und Industrialisierung sind Stichworte, die eine Dynamik kennzeichnen, die sich auch auf die Manifestationen der Macht- und Gewaltbereitschaft des Menschen ausgewirkt hat.

Norbert Elias (1939) hat aus gesellschaftswissenschaftlicher Sicht den „Prozess der Zivilisation“ im Zeitraum von etwa 800 bis 1900 n. Chr. untersucht und optimistisch auf eine Zivilisierung des Menschen und seiner Institutionen hingewiesen, weg von allseitigen Kämpfen hin zu größerer Selbstkontrolle, zur Entwicklung moralischer Gefühle und zum staatlichen Gewaltmonopol. Er hat allerdings weder ethnologische Untersuchungen an naturnah lebenden Jäger- und Sammlerkulturen noch die Naturgeschichte des Menschen insgesamt beachtet, was eine fundierte Aussage entscheidend behindert.

In scharfem Kontrast zu seiner These der Zivilisierung stehen zeitgenössische Aussagen wie die des damaligen Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kofi Annan (1999): „Das 20. Jahrhundert war das mörderischste Zeitalter der menschlichen Geschichte.“ Historiker Heinrich-August Winkler wies am 8. Mai in einer Gedenkrede im Bundestag zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren auf die Charta von Paris hin, in der sich 1990 die Staaten Europas und auch die Sowjetunion auf Prinzipien des Zusammenlebens, wie Gewaltverzicht, Achtung der Grenzen, Demokratie und friedliche Beilegung von Konflikten, verpflichtet hatten.

Dies alles ist gefährdet. Im Kern Europas werden zwar Interessenkonflikte nicht mehr mit der Waffe, sondern mit politischen, wirtschaftlichen und juristischen Mitteln ausgetragen. Wir sehen uns aber zunehmend mit Kriegshandlungen und Gewalttätigkeiten im näheren und weiteren Umfeld konfrontiert, die früheren Kriegen an Grausamkeit in nichts nachstehen. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir unseren kulturellen Fortschritt an der Fähigkeit und Bereitschaft testen können, unsere intuitive Ablehnung des Fremden und unsere Unlust zu Veränderungen unserer Lebenswelt in eine Willkommenskultur für Flüchtlinge zu verwandeln.

Dabei haben wir wenig Grund zur Annahme, der Mensch habe sich im Zivilisationsprozess vom wilden Tier zum Friedensengel entwickelt. Im Laufe der kulturgeschichtlich-zivilisatorischen Entwicklung testen und leben wir unter der Anregung und dem Druck einer sich ändernden Umwelt unterschiedliche Spielarten unserer Verhaltensdispositionen und Vorlieben und Bereitschaften aus, die unsere Vorfahren erworben und an uns weitergegen haben. Aber auch Wissen ist Macht und Menschen sind lernfähig. Und so dürfen wir immerhin hoffen, dass Wissen, Bildung, mitmenschliche Erfahrungen und die Erinnerung an Untaten uns dabei helfen, unsere Natur doch noch zu kultivieren.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation II/2015. Das Heft können Sie hier bestellen.