p&k: Frau Henniger, Herr Ehrt, Herr Stuttmann, die Wahlkampfzeit gilt als Hochzeit der Politik. Ist sie auch eine Hochzeit für politische Karikaturisten?

Barbara Henniger: Es ist jedenfalls eine Zeit der besonderen politischen Aufmerksamkeit. Ich persönlich versuche zu unterscheiden, was Politik ist und was Getöse. Interessant, wie diese Scheinauseinandersetzungen immer nach denselben Mustern ablaufen.

Wie meinen Sie das?

Henniger: Na, es geht immer erst mal sachte los und alle klagen, dass der Wahlkampf gar nicht in Gang kommt. Bis die ersten Plakate aufgehängt werden und die Sache ins Rollen gerät. Danach gibt es TV-Gespräche mit den Politikern, das wird gestaffelt, und dann geht es in die Schlacht. Die Schlacht selbst ist wirklich immer gleich.

Klaus Stuttmann: Bei mir ist es im Wahlkampf eigentlich dasselbe wie immer. Ich muss jeden Tag eine Karikatur abliefern, gucken, was die Schlagzeilen sind. Die sind zurzeit halt mehr wahlkampfbezogen. Aber eigentlich ist es mein Job, einen Kommentar abzugeben zu dem, was aktuell in der Zeitung steht. Da habe ich nicht viele Möglichkeiten, weil ich an das anknüpfen muss, was die Leute beschäftigt. Und das wird von den Journalisten beeinflusst.

Dennoch hat man gerade bei Ihnen, Herr Stuttmann, das Gefühl, dass Sie sich zurzeit stark auf Merkel und Steinbrück fokussieren.

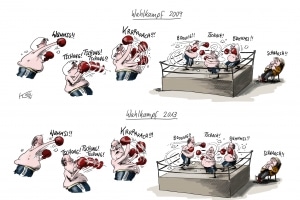

Stuttmann: Ja, das stimmt. Merkel ist die zentrale Figur, so unangreifbar, und genau deshalb regen sich wieder alle auf. In Nichtwahlkampfzeiten kommt es vor, dass ich Merkel ein Vierteljahr lang gar nicht zeichne, einfach weil sie abgetaucht ist. Jetzt steht sie natürlich im Mittelpunkt. Dabei beobachte ich ganz ähnliche Konstellationen wie 2009.

Zum Beispiel?

Stuttmann: Ich habe gerade eine Karikatur von Steinmeier aus dem Jahr 2009 aufgegriffen, wo er im Ring steht und boxt und boxt und daneben sitzt Merkel und schnarcht. Bei der neuen Zeichnung habe ich einfach Steinmeiers Kopf gegen den von Steinbrück ausgetauscht, und fertig.

Verstehen Sie sich mehr als Chronisten mit spitzer Feder oder wollen Sie, gerade in Wahlkampfzeiten, auch Einfluss nehmen?

Henniger: Ach, den Ehrgeiz, einen Wähler zu beeinflussen, habe ich nicht. Geprägt wird die öffentliche Meinung doch von den Massenmedien, allen voran der „Bild“-Zeitung. Da hat man nicht die Hoffnung, dass man mit seinen Karikaturen die Meinung eines Wählers ändert, da will man doch mehr unterhalten. Das schließt ja nicht aus, dass man den Betrachter zum Denken anregt.

Stuttmann: Eine Karikatur muss ja auch unterhalten, Witz haben, sonst hat sie keine Wirkung. Ich sehe unsere Aufgabe schon darin, etwas so zuzuspitzen, dass die Leute sagen: Ja, stimmt, das ist ein Widerspruch oder eine hohle Phrase. Aber den Anspruch, etwas wirklich zu verändern, habe ich auch nicht. Das ist wie bei einem politischen Kommentar in der Zeitung, der wird auch kein Wahlverhalten beeinflussen.

Sehen Sie Ihre Arbeit eher als Kommentar zur aktuellen Tagespolitik oder üben Sie auch grundlegende Gesellschaftskritik?

Stuttmann: Bei mir ist die eigentliche Kritik schon kurzfristig angelegt. Das liegt aber auch daran, dass die politischen Zusammenhänge ungeheuer kompliziert geworden sind. Beispiel Finanzkrise: Wer versteht wirklich noch, was dort passiert und welche Konsequenzen gezogen werden müssten? Da geht es mir nicht anders als den Politikern.

Rainer Ehrt: Das sehe ich anders. Ich finde schon, dass man auch ein komplexes Thema wie die Finanzkrise abbilden kann, wie dieser Kapitalismus sich selbst zerlegt. Nur, das druckt dann keiner. Genau das ist mein Problem. Politik ist ja interessen- und lobbygeleitet. Deshalb sollte man viel stärker thematisieren, wer zum Beispiel im Bundestag im Hintergrund die Fäden zieht. Aber genau das kriege ich in ein Mainstream-Medium nicht rein. Zu verkopft, heißt es dann in den Redaktionen. Die wollen einfach keine Systemkritik mehr.

Wie gehen Sie ans Karikieren heran?

Henniger: Ich muss zu den Personen, die ich zeichne, ein Verhältnis entwickeln. Entweder ich lehne sie ab oder ich finde sie albern oder unmöglich. Und dann versuche ich, diese Haltung in der Mimik oder dem Habitus der Person unterzubringen. Aber an manche kommt man gar nicht ran, die sind so farblos.

Stuttmann: Ja, es gibt ein paar Figuren, mit denen tut man sich schwer. Hans Eichel zum Beispiel, der ist mir nie gelungen. Oder Daniel Bahr, den habe ich mir schon oft angeguckt und gedacht: Na, hoffentlich musst Du den nicht zeichnen.

Henniger: Stimmt, der ist wie ein Schluck Wasser. Da muss man auf Versatzstücke zurückgreifen, ihn mit weißem Kittel zeichnen oder so. Oder Seehofer, mit dem habe ich mich in den letzten Jahren auch oft herumgequält.

Stuttmann: Der Seehofer, der fällt mir auch immer wieder schwer. Das hängt aber auch mit seinen weißen Haaren zusammen. Die kann man schlecht mit einer Linie zeichnen, weil sie dann nicht mehr weiß sind. Sobald man eine Linie daraus macht, verliert die Figur ihren Charakter.

Gibt es umgekehrt Politiker, die Sie besonders gern karikieren?

Henniger: Merkel. Die zeichne ich seit 1991. Ich zeichne ja aus dem Kopf und da merke ich, wie sich ihre Mimik über die Jahre verändert hat, immer mehr in Richtung Thatcher.

Stuttmann: Ja, die Merkel, die kann ich inzwischen blind zeichnen. Am Anfang hat sie mir schon Schwierigkeiten gemacht. Doch über die Jahre baut man ein Verhältnis zu der Figur auf, meistens ein sympathisches. Schröder, Fischer oder früher Kohl und den Waigel, die hab ich unheimlich gern gezeichnet. Wenn die dann abtreten, ist einem richtig traurig zumute, da geht etwas verloren. Da hat man jahrelang mit denen zusammengelebt und auf einmal sind sie weg.

Wie sieht es mit Steinbrück aus?

Stuttmann: Den fand ich zuerst nicht so einfach, aber inzwischen habe ich mich an ihn gewöhnt. Wenn man sich mit jemandem beschäftigt, dann entsteht ja ein Typus, der sich immer weiter von der eigentlichen Person entfernt. Es gibt das Bonmot, dass sich dann irgendwann die Politiker wieder der Karikatur von sich annähern. Da ist was Wahres dran.

Ehrt: Ich bewundere ja, Klaus, dass Du Sympathie für Politiker entwickeln kannst. Ich kann das nicht. Ich habe mit einer großen Wut angefangen, damals nach der Wende. Eigentlich hatte ich beschlossen, keine Personen zu zeichnen.

Warum nicht?

Ehrt: Weil ich kein Porträt-Karikaturist im eigentlichen Sinne bin. Aber die Redaktionen wollen halt Porträts, Personalisierung von Politik statt Analyse der Verhältnisse. Deshalb mache ich es jetzt doch. Da ich viel für Magazine arbeite, habe ich zum Glück mehr Zeit dafür als Klaus, meist eine Woche. Ich lege das fast altmeisterlich, psychologisierend an. Daran kann ich mich dann abarbeiten. Das ist wie eine Selbsttherapie: Ich gieße meinen Frust, meine Wut in die Bilder. Damit habe ich schon ein gewisses Signal gesetzt, eine Position bezogen.

Woher rührt diese Wut?

Ehrt: Aus meinem Nichteinverstandensein mit den Verhältnissen, mit der Realitätsverweigerung dieser ganzen politischen Szene. Es geht um ganz andere Dinge, als die Mainstream-Medien uns jede Woche verkaufen, Es geht gar nicht um Demokratie oder um Kommunikation, sondern um ein Geschäftsmodell.

Stuttmann: Darf ich kurz etwas richtig stellen? Ich fürchte, Rainer hat mich vorhin missverstanden. Ich finde nicht die Politiker sympathisch, sondern die Figuren, die ich zeichne. Im Gegenteil, ich achte sehr darauf, keinen Politiker persönlich kennenzulernen.

Warum?

Stuttmann: Weil es ja sein könnte, dass ich ihn sympathisch finde. Und dann würde es mir schwerfallen, ihn mit einer Karikatur anzugreifen oder gar zu verletzen.

Ist Ihnen das schon mal passiert?

Stuttmann: Ja, mit Frau Däubler-Gmelin hatte ich so ein Erlebnis. Die hat mich angerufen, kurz vor den Bundestagswahlen 2002 war das, da war sie noch Justizministerin. Sie wollte sich einen Regenschirm machen lassen, mit Karikaturen verschiedener Künstler drauf, eine davon von mir. Na, wie es so kommt: Sie ist Schwäbin und ich bin Schwabe. Und da sind die beiden Schwaben ins Schwätzen gekommen und waren sich sehr sympathisch. Kurze Zeit später vergleicht sie in einem Zeitungsinterview Bush mit Hitler und ich musste dann dazu eine Karikatur machen. Furchtbar. Diese Erfahrung hat mich gelehrt, Distanz zu halten.

Früher war die Verbindung zwischen Ihrem Berufsstand und den Mächtigen offensichtlich deutlich enger. Adenauer beispielsweise hat sich mit Karikaturisten zum Tee getroffen.

Ehrt: Das hat Johannes Rau als Bundespräsident auch gemacht. Ende 2003 war das, da hatte er etwa 40 Karikaturisten zum Dinner ins Schloss Bellevue eingeladen. Das war schon toll, das zu erleben, diese merkwürdige Mischung aus Demokratie und feudalem Ritus. Rau selbst war ganz locker.

Henniger: Ja, das war ein netter Abend, wir haben Skat mit ihm gespielt. Bei Weizsäcker war ich auch mal, und auch Roman Herzog hat sich einmal mit einigen Kollegen getroffen. Sich vom Bundespräsidenten einladen zu lassen, finde ich auch in Ordnung.

Herr Stuttmann, waren Sie bei diesem Skat-Abend mit Rau auch dabei?

Stuttmann: Ja, da hat man eigentlich alle Kollegen getroffen, die das hauptberuflich machen. Das ist ja ein sehr überschaubarer Kreis, 25 Leute vielleicht, man kennt sich, trifft sich etwa zwei Mal im Jahr zu Wettbewerben. Da geht es schon recht familiär zu, wir kommen alle sehr gut miteinander aus.

Ehrt: Na, vor einiger Zeit gab es schon Stress. Ein sehr renommierter Kollege hatte angefangen, seine Zeichnungen zu einem Spottpreis zu verkaufen. Die kleineren Zeichner waren dann schnell ihren Job los. Da hört die Kollegialität dann doch auf. Das ist halt eines der Urgesetze des Kapitalismus, dass sich Monopole bilden.

Stuttmann: Das hat schon in den 80erJahren begonnen. Bis dahin mussten sich die Redaktionen einen eigenen Karikaturisten im Haus halten, wenn die Zeichnung tagesaktuell sein sollte. Seit es Fax gibt, ist das nicht mehr nötig, weil jeder seine Zeichnung binnen Sekunden an zwanzig oder mehr verschiedene Redaktionen in ganz Deutschland schicken kann. Noch einfacher geht es heute natürlich per E-Mail.

Was bedeutet diese zunehmende Monopolisierung für den Nachwuchs?

Stuttmann: Gute Frage. Wenn wir zusammensitzen, kommen wir immer auf dieses Thema. Warum so wenige nachkommen und weshalb es so wenige Frauen gibt.

Ehrt: Es gibt schon Nachwuchs. In der „Titanic“ zum Beispiel. Nur: Die haben zwar Witz, können aber oft nicht zeichnen. Das ist eher eine Kultur der Nichtzeichnung und der Sprechblasen mit codierten Lifestyle-Gags. So entsteht eine andere Szene.

Henniger: Da gibt es eine Parallele zum Kabarett, das gleicht auch immer mehr den Comedians. Bei uns ist eine ähnliche Entpolitisierung festzustellen. Ich fürchte, die wirkliche politische Karikatur wird ein Nischenmodell.

Stuttmann: Es ist einfach auch wenig Interesse da, in die politische Karikatur einzusteigen, das ist nicht cool.

Vielleicht ist es manch einem auch zu gefährlich? Immerhin haben Sie, Herr Stuttmann, vor der Fußball-WM 2006 in Deutschland Morddrohungen erhalten wegen einer Karikatur, die die iranische Nationalmannschaft mit Sprengstoffgürteln um den Bauch und Bundeswehrsoldaten neben sich zeigt. Sie sind dann einige Tage abgetaucht.

Stuttmann: Das Ganze war ein Missverständnis. Es ging mir nicht um die Iraner, sondern um die Überlegungen des damaligen Innenministers Schäuble, während der WM die Bundeswehr einzusetzen. Ein innenpolitisches Thema also. Übers Internet hat sich die Karikatur dann in Windeseile auch im Ausland verbreitet, und viele, die den Zusammenhang gar nicht kannten, meinten, ich hätte den Islam beleidigt.

Welche Konsequenzen haben Sie aus diesem Erlebnis gezogen?

Stuttmann: Dass ich bei meinen Zeichnungen noch genauer hinschaue, ob man sie missverstehen könnte. Tabuthemen gibt es aber bei mir nach wie vor nicht.

Seit dem Erscheinen der sogenannten Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung „Jyllands Posten“ vor acht Jahren scheint die politische Karikatur jedenfalls wieder viel stärker im Fokus zu stehen als vorher.

Henniger: Ja, aber mit einer neuen Würdigung der politischen Karikatur hat das nichts zu tun. Die Mohammed-Zeichnungen selbst waren ja gar nicht bedeutend.

Stuttmann: Ich finde schon, dass wir dadurch an Bedeutung gewonnen haben. Der Karikaturist war auf einmal wieder wer. Auch die katholische Kirche hat danach wieder genauer hingeschaut. Die wurden auf einmal empfindlicher und wollten nicht, dass man Gott veralbert. Wobei es ja nie um die Religion selbst ging, sondern um den Missbrauch der Religion durch die Institution Kirche. Das haben auch die Islamisten falsch verstanden.

Wie hat die katholische Kirche auf Ihre Karikatur „Coming Out“ von Januar 2011 reagiert, die einen riesigen Penis zeigt, der von innen einen Kirchturm sprengt?

Stuttmann: Ach, das war ja nach der ganzen Missbrauchsgeschichte, da war die katholische Kirche down, völlig in der Defensive, da haben die gar nichts mehr gesagt.

Hatten Sie denn schon mal Ärger mit einem Politiker?

Stuttmann: Das kommt ganz selten vor. Jeder Politiker weiß, dass es nach hinten losgeht, wenn er sich öffentlich über eine Karikatur aufregt. Weil er dann als humorlos gilt. Es gibt ja am Ende eines jeden Jahres ein Ranking, welcher Politiker am häufigsten karikiert wurde. Und die meisten finden es ganz toll, wenn sie darin auftauchen.

Wer hat mehr Humor, die Linken oder die Rechten?

Ehrt: Linke – die gibt es doch gar nicht mehr!

Henniger: Ich glaube, man muss links sein, um gute Karikaturen machen zu können.

Stuttmann: Ich würde eher sagen, man muss antiautoritär sein. Als Karikaturist will ich ja aufzeigen, wie Macht missbraucht wird. Ich selbst fühle mich schon als links. Bei Auseinandersetzungen mit Linken habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass sie häufig viel weniger Humor hatten, als ich gehofft hatte. Umgekehrt habe ich schon einige wirklich humorvolle Konservative getroffen.

Ehrt: Man muss auch sehen: Insgesamt ist die politische Karikatur in Deutschland recht zahm. In Frankreich oder England gibt es richtig böse Zeichnungen. Deutschland ist da anders.

Woran liegt das?

Ehrt: Vermutlich daran, dass das bürgerliche Zeitalter und der öffentliche Meinungsaustausch bei uns später eingesetzt haben und es sehr lange einen Obrigkeitsstaat gab. Bezeichnenderweise stammt die berühmteste Karikatur Bismarcks, „Der Lotse geht von Bord“, von einem englischen Zeichner. Heute findet sie sich in allen Geschichtsbüchern, als Symbol für das Ende einer Epoche. Die Chance, etwas Vergleichbares zu schaffen, hat jeder Zeichner, und das motiviert ungemein.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Die Wahl ist noch nicht gelaufen. Das Heft können Sie hier bestellen.