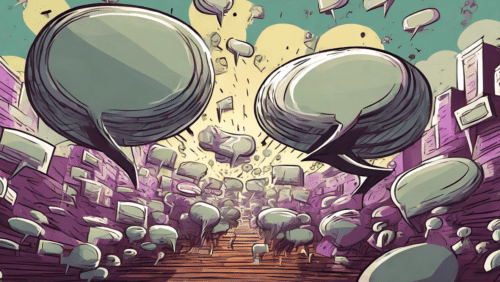

Viele Konzerne und Unternehmen agieren inzwischen professionell und bespielen alle Kanäle des Web 2.0: Sie twittern, laden Videos hoch, nutzen Facebook und Xing. Nur: Interessen und Formate müssen im Einklang sein. Denn die Chiffre Web 2.0 bedeutet zwar gewaltige Möglichkeiten der Selbstdarstellung und des Lobbyings in eigener Sache – Entscheidungen an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft werden aber immer noch von Menschen gefällt. Höchstpersönlich. In Verhandlungen und Gesprächen, im Stillen und im Vertrauen.

So grundstürzend sich die Kommunikationsmuster auch ändern – europaweite Studien zeigen, wie unverändert wichtig der persönliche Kontakt für die Public Affairs ist. Das Management politischer Beziehungen bleibt ganz überwiegend ein „People’s Business“, weil das Metier sehr viel mit einer fein gestuften Skalierung von Vertraulichkeit und Verbindlichkeit zu tun hat. Für beides steht das Web aber nun gerade nicht. Viermal „Ja“ für höchste Geschwindigkeit, maximale Vernetzung, Sofort-Recherche überall und die Möglichkeit, alles ad hoc mitteilen zu können – aber vertraulich? Das Internet? Nicht wirklich.

Für die PR ist die gewaltige Bedeutung des Netzes unbestritten. Es ermöglicht unter anderem völlig neue Kampagnen, ist Impulsgeber für Kaufentscheidungen, für die Bewertung und Steuerung der Markenrelevanz. Und es wird mehr und mehr zur Informationsquelle Nummer eins, besonders bei den 14- bis 29-Jährigen. Dass Barack Obama ohne seine in Erfolg und Dimension beispiellose Kampagne im Netz womöglich nicht Präsident geworden wäre, das ist bekannt. Aber eins zu eins umsetzen lässt sich dieses Beispiel für das Geschäft der Public Affairs in Deutschland nun wirklich nicht. Der Begriff der „Digital Advocacy“, den Peter Bender für „Public Affairs 2.0“ vorschlägt, erfasst die Bedingungen der Disziplin hierzulande nicht vollständig.

Web 2.0 ist auf offenen Dialog und schnelle Reaktion ausgelegt. Das ist schon für Unternehmenskommunikation und Marken eine wahre Herausforderung – politische Abstimmungsprozesse eignen sich dafür aus heutiger Sicht eher nicht. Man mag das beklagen, aber dafür sind sie zu heikel, zu vertraulich und zu scheu.

Trotzdem müssen Unternehmen, Verbände und Parteien wissen, wie die sozialen Netzwerke funktionieren. Wer weder sieht noch versteht, was im Web los ist, kann eben auch nicht dort reagieren, wo er möglicherweise angegriffen wird. Selbst wer die digitalen Werkzeuge nicht nutzt – kennen wird er sie müssen, will er nicht als jemand gelten, der in einer Art Kreidezeit des Kommunikationszeitalters verharrt.

Diese Jahre sind die Rush-Hour der Vernetzung. Wer PR macht, mag und wird das gewinnbringend nutzen. Wer aber Public Affairs betreibt und seine Angelegenheiten aus gutem Grund für sich behalten möchte, dem stellt sich das differenzierter dar.

Allen gemeinsam stellt sich die grundsätzliche Frage, was man denn dann so anstellt mit der ganzen schönen virtuellen Vernetzung. Follower-Rekordzahlen und eine Wahnsinn-wie-viele-Facebook-Freunde-ich-habe-Attitüde spiegeln ab und an mehr selbstreferenzielle Stumpfheit als dass sie Mehrwert schüfen.

Diesseits von Xing & Co unterscheidet sich manche Berliner Polit-Bühne à la Café Einstein strukturell gar nicht so sehr von einem sozialen Offline-Netzwerk: einerseits im Grad der mangelnden Vertraulichkeit des Mitgeteilten, andererseits im starken Impuls „Ich werde wahrgenommen, also bin ich“. Wer wirklich etwas vertraulich zu besprechen oder zu entscheiden hat, wird dafür diese Orte der gemeinsamen Selbstvergewisserung meiden. Das gilt für Public Affairs im echten wie im virtuellen Leben, so sehr sich die Dinge auch annähern.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Leadership – Was bedeutet gute Führung?. Das Heft können Sie hier bestellen.