Wer den Sinn und Nutzen der Schließung von Kitas und Schulen, von Gaststätten, Geschäften und vielen anderen Gewerben auch nur teilweise in Zweifel zieht, musste sich den Vorwurf gefallen lassen, dass ihm Menschenleben egal wären. Wer gleichwohl anerkannte, dass Covid-19 ein gefährliches Virus ist, wurde ähnlich aggressiv von denen attackiert, die in allem nur Panikmache sahen. Respekt vor dem Andersdenkenden? Ein sachliches Abwägen von Argumenten? Keine Chance. Statt miteinander zu reden, schrie man sich nieder.“ So diagnostiziert Sahra Wagenknecht in ihrem jüngsten Buch “Die Selbstgerechten” die gegenwärtige Diskussionskultur.

Das Beispiel ist ein Symptom. Als 53 Schauspieler teils diskussions-, teils kritikwürdige Kurzvideos im April 2021 unter #allesdichtmachen ins Netz stellten, brach ein Proteststurm los. Die Videos würden Covid-19 verharmlosen und den „Querdenkern“ Vorschub leisten. Daraufhin zog knapp ein Drittel der Schauspieler den eigenen Beitrag zurück. Es gibt weitere Beispiele, die zeigen, dass die Diskussionskultur im Argen liegt. Wagenknecht etwa nennt Migration, Klima und Sprache als politische Minenfelder. Jeweils toben erbitterte Kämpfe um Deutungshoheiten, die zum Teil in Hass und Hetze ausarten.

Der fehlende Konsens über den Dissens ist nur die eine Seite. Die andere ist der nötige Dissens über den Konsens. Eine stickige Debattenkultur lähmt und führt nicht zu offener Diskussion. Sie ist ein Merkmal für ein harmonistisches, unterentwickeltes Verständnis von Demokratie. Wir benötigen in Deutschland eine ernsthafte Diskussion über Probleme, die Bürger bewegen. Oft ist eine Angst vor vermeintlichen Tabuthemen Ursache für politische Kommunikationsunfälle. Die Politik verliert die Deutungshoheit über Fragen, die sie nicht selbst aufwirft und erklärt.

Als die Bundesregierung etwa viel zu spät begann, den UN-Migrationspakt zu erklären, kursierten längst hartnäckige Verschwörungsmythen dazu. Der politische Vertrauensverlust wäre wohl ausgeblieben, wenn die Politik früher offensiv informiert hätte. Dazu braucht es ein Gespür für heikle Themen, die furchtlos aufzugreifen sind. Eine Konsenskultur führt keineswegs zu mehr Liberalität und Weltoffenheit. Mehr Konflikte nützen der Demokratie. Die Voraussetzung: Sie dürfen keine Ressentiments schüren.

Die Politik, die Publizistik und die Politikwissenschaft hadern mit ihrer Diskussionskultur. Gewiss, Verallgemeinerungen sind ebenso unangebracht wie verklärende Rückblicke. Früher war nicht alles besser. Aber die Debattenkultur darbt. So prangerten in der letzten Zeit einige Aufrufe Missstände an. Im März 2021 etwa plädierte ein Manifest „für die Offene Gesellschaft“, initiiert von Ulrike Guérot, Jürgen Overhoff, Markus Gabriel, Hedwig Richter und René Schlott, veranlasst durch die Corona-Politik. “Wir wollen die Diskussion wieder versachlichen, um im Rahmen des demokratischen Spektrums den Raum für einen freien Dialog zu schaffen und offenes Denken verstärkt zu ermöglichen”, steht dort. “Wir wollen weg von der erregten Zuspitzung in den Medien, weg von Konformitätsdruck und einseitiger Lagerbildung in der Gesellschaft und weg von einem unguten Schwarz-Weiß-Denken.” Einige weitere Beispiele aus der Politik, der Publizistik und der Politikwissenschaft sollen die Virulenz ideologischer Aufgeladenheit in Debatten belegen.

Politik, Publizistik, Politikwissenschaft

Zur Politik: Es ist wahr – die AfD lehnt Maßnahmen häufig ab, wenn sie die Regierung vorträgt, unabhängig davon, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Anfangs befürwortete sie Atemschutzmasken, als andere Parteien davon nichts wissen wollten. Heute bekämpft sie die Testpflicht. Politische Gegner sehen AfD-Politiker häufig pauschal als “Corona-Leugner”, obwohl die Wortmeldungen zum einschlägigen Programmpunkt auf dem vergangenen Parteitag durchaus gemischt waren. Zudem fanden Basler Wissenschaftler in einer Befragung heraus, dass 21 Prozent der Querdenker in einschlägigen Chat-Gruppen bislang die Grünen, 17 Prozent die Linkspartei und 14 Prozent die AfD gewählt hatten, so die Angaben.

Die FDP setzt sich seit dem Frühjahr 2020 dafür ein, dass wesentliche Grundrechte nur durch Corona-Maßnahmen eingeschränkt werden, wenn deren Nutzen für die Pandemie-Bekämpfung zweifelsfrei erwiesen ist. Ihre Gegner schmähen sie deswegen mitunter als Gefährder des Lebens oder stellen sie in die rechte Ecke – an die Seite der AfD (Stichwort: “AFDP”).

Zur Publizistik: Auch ohne empirische Bestandsaufnahme springt der Umstand ins Auge, dass die AfD als stärkste Oppositionspartei, die mit 12,6 Prozent mehr als jede achte Wählerstimme erhielt, in den Diskussionsrunden des Fernsehens deutlich unterrepräsentiert ist, etwa im Vergleich mit der FDP, der Partei Die Linke oder den Grünen. Und das anfängliche Schweigen der öffentlich-rechtlichen Medien über die Kölner Ausschreitungen in der Silvesternacht 2015 beruhte wohl auf der Sorge, ein offenes Benennen der Übergriffe durch junge männliche Flüchtlinge werde die AfD munitionieren. Gleiches gilt für das Herunterspielen von Straftaten aus dem Migrantenmilieu. Auch der überproportionale Anteil von Migranten auf Covid-19-Stationen im Krankenhaus kam anfangs kaum zur Sprache, obwohl mit den sozialprekären Verhältnissen auch durchaus plausible Ursachen jenseits von befürchteten Integrationsproblemen dafür vorlagen.

Zur Politikwissenschaft: Die an der Hertie School of Government in Berlin lehrende Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele meint in einem Buch über Debattenkultur, aufgrund der “antipluralistischen Haltung der Populisten” sei die „inhaltliche Auseinandersetzung“ mit ihnen “aussichtslos”. Wenngleich sich Römmele zu Recht mehrfach gegen eine “Sonderbehandlung” von Populisten wendet, nimmt sie faktisch eine solche vor. Der Sinn von Debatten kann nicht darin gesucht werden, Populisten auf Teufel komm raus zu „entlarven“. So wird etwa versucht, den aufflammenden Antisemitismus bei Gaza-Protesten mit dem Rechtspopulismus in Verbindung zu bringen, obwohl die Bilder in den Nachrichten vor allem türkische und palästinensische Flaggen zeigen. Wer Probleme wie eingewanderten Antisemitismus aus ihrem Kontext reißt, wird weder diese Probleme, noch das manifeste Problem des rechten Antisemitismus lösen können.

Ursachen

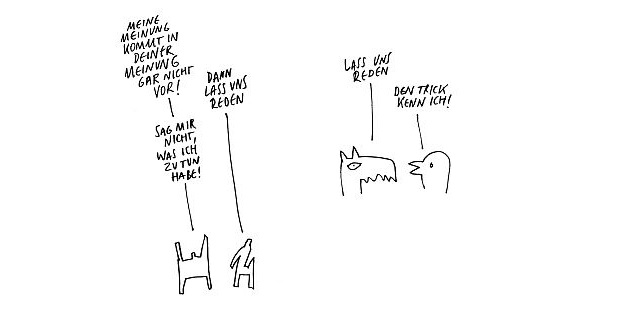

Der Diagnose folgt die Ursachenforschung. Was sind die Gründe für die mangelnde Debattenkultur, die zum Teil zwischen polarisierender Auseinandersetzung und stickigem Harmoniedenken changiert? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Die Angst vor dem Beifall von der “falschen Seite” ist ebenso verbreitet wie der Protest von der “richtigen Seite”. Deswegen wird das eine oder andere Problem tabuisiert. Wer angesichts der Komplexität diverser Materien in Zwangsläufigkeiten denkt, stellt sich ein Armutszeugnis aus und leugnet den Handlungsspielraum. Schließlich gibt es immer Alternativen. Viele befürchten Ausgrenzung, wenn sie Positionen vertreten, die von einer herrschenden Meinung abweichen. Sie haben dann eine Schere im Kopf. Ob der Druck echt ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Sobald er eingebildet ist, wirkt er. Der Anpassungsdruck geht nicht vom Staat aus, sondern von der Gesellschaft.

Umgekehrt hat, gefördert durch soziale Medien, Polarisierung Einzug in die Debatten gehalten. Viele leben in ihrer Blase und sehen andere Positionen gar nicht mehr – und wenn dies doch der Fall ist, dann unterstellen sie ihnen, ihre wahre, schlechte Absicht verschleiern zu wollen. Verschwörungstheorien sind oft die Folge selektiver Wahrnehmung. In den Worten des britischen Publizisten David Goodhart trennt ein gesellschaftlicher Graben die Sichtweisen der “Somewheres” (der “Dagebliebenen”) von denen der “Anywheres” (der “Nirgendwos”). Letztere sind wenig gebildet, Erstere gehören zur urbanen Elite. Ein gegenseitiger Austausch der Argumente findet kaum statt. Eine Brücke fehlt.

Zwischen der stickigen Debattenkultur einerseits und aggressiver Gereiztheit andererseits besteht ein Zusammenhang. Das eine ist die Kehrseite des anderen. Wenige versuchen, zwischen den verhärteten Fronten zu vermitteln. Denn schon der Versuch kann strafbar sein, und Kritiker werden leicht dem ideologischen Feindeslager zugeschlagen. Für Autoren missliebiger Interventionen gilt, was schon die alten Römer wussten: “Semper aliquid haeret” – “Etwas bleibt immer hängen.”

Wege zu einem besseren Diskurs

Für Andrea Römmele ist der Streit zu Recht Kern des demokratischen Verfassungsstaates: Debatten bilden Meinungen, Debatten inspirieren, Debatten verbinden. So sollte es sein, aber im Alltag sieht das oft anders aus. Überzeugend schreibt sie: “Wir müssen Streit nicht nur aushalten, sondern sogar fördern, um neue Ideen zu entwickeln und unsere Demokratie mit Leben zu füllen.” Wie kann dies erreicht werden?

Thesenartig seien wesentliche Punkte genannt – sie betreffen mal mehr die Politik, mal mehr die Medien, mal mehr die Wissenschaft. Erstens: Eine persönliche Diffamierung verbietet sich. Die jeweilige Debatte muss in der Form milde, in der Sache hart geführt werden. Auch das wussten die alten Römer: “Suaviter in modo, fortiter in re.” Zweitens: Entscheidend für die Qualität einer Argumentation ist nicht, wer sie vorbringt und wo sie erscheint. Die Stimmigkeit der jeweiligen Position sollte der Maßstab sein. Drittens: Polarisierung, die die politische Atmosphäre vergiftet, hat zu unterbleiben. Das führt zu unversöhnlichen Konflikten. Wer von einer “Merkel-Diktatur” oder von “Corona-Diktatur” fabuliert, ruft zu Recht Kritik hervor. Hier ist aus Sicht der parlamentarischen Demokratie Klartext angesagt. Viertens: Probleme, die Bürger verunsichern, müssen zur Sprache kommen. Nichts darf verschwiegen werden. Im Internet-Zeitalter ist das ohnehin unmöglich. Wer Probleme anspricht, die seinen politischen Überzeugungen zuwiderlaufen, verdient Respekt – und bekommt ihn meist auch. Fünftens: Eine mit der Cui-bono-Frage verbundene strategische Argumentation verfehlt ihr Ziel. Es gilt: Eine freimütige Diskussion ist das Lebenselixier einer offenen Gesellschaft.

Streit statt Hass

Oft taucht der Vorwurf der Spaltung gegenüber dem jeweiligen Konkurrenten auf. Gewiss, wer spaltet, führt nicht zusammen. Aber nicht jede Richtung, welcher dieser Tadel anhaftet, muss auch spalten. Zudem: Wer entscheidet, was Spaltung ist? Oft steckt hinter dem Vorwurf Konfliktscheu. Wer austeilt, muss einstecken können. Und wer harsche Kritik übt, hat mit geharnischter Gegenkritik zu leben. Lagermentalitäten sind nie gut.

Zum Schluss soll das Wort erneut Sahra Wagenknecht gehören. Möge ihr Weckruf, der eine Warnung enthält, nicht ungehört verhallen: “Es scheint, dass unsere Gesellschaft verlernt hat, ohne Aggression und mit einem Mindestmaß an Anstand und Respekt über ihre Probleme zu diskutieren. An die Stelle demokratischen Meinungsstreits sind emotionale Empörungsrituale, moralische Diffamierungen und offener Hass getreten. Das ist beängstigend. Denn der Weg von verbaler Aggression zu handfester Gewalt ist kurz, wie nicht zuletzt die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten zeigen.”

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 135 – Thema: Was kann Spahn?. Das Heft können Sie hier bestellen.