Wenn Politiker reden, sind Phrasen nicht weit. Sie versprechen nach einer unangenehmen Affäre “schonungslose Aufklärung”, wollen das Desaster nach einer Wahlniederlage “schonungslos aufarbeiten”. Sie wollen “die Zukunft gestalten” und gehen nach langem Hin und Her schließlich doch ein “belastbares Bündnis” mit der Konkurrenzpartei ein, um “substanzielle Ergebnisse” für die “kleinen Leute” zu erreichen. Sie wollen sich nach Niederlagen “ehrlich machen” und die “Leitplanken ihres Handelns neu ausrichten”, weil es “an der Tatsache nichts zu beschönigen” gibt – “das muss man einmal in aller Deutlichkeit sagen” –, dass “die Dinge schnellstens versachlicht werden müssen”, “um Schaden vom Land abzuwenden”.

Politiker aller Parteien lieben solche Floskeln und Stanzen, mit denen sie viel reden können, aber wenig sagen müssen. Angela Merkel hat inzwischen viele Phrasen geprägt, die berühmt-berüchtigt sind. Eine der bekanntesten ist das “volle Vertrauen”. Wenn Merkel das über einen in Bedrängnis geratenen Minister oder Funktionsträger sagt, ist klar: Dem Betroffenen bleiben maximal noch 72 Stunden. Selten zuvor wurde ein zentraler Begriff der Politik rhetorisch so fundamental in sein Gegenteil verkehrt.

Dabei zeigt das “volle Vertrauen” ein Grundprinzip vieler politischer Phrasen: Je stärker sie etwas betonen, umso hellhöriger sollte man werden, weil eine Überbetonung – das kennen wir alle aus der Alltagssprache – kaum noch für aufrichtige Empfindungen steht, sondern mitunter für das Gegenteil. Phrasen sind laut Duden rhetorische Automatismen, also Begriffe, die so inflationär gebraucht werden, dass sie zu Leerformeln geworden sind, aus denen inhaltlich kaum etwas folgt.

Auch die “schonungslose Aufklärung” ist ein Beispiel dafür, eine Lieblingsfloskel von Politikern nach Wahlniederlagen und offenkundigen Verfehlungen. “Schonungslos”, das klingt nach erbarmungsloser Härte gegenüber eigenen Versäumnissen und denen des politischen Gegenübers, nach einem moralischen Impetus, dem man im Zweifel selbst die eigene Karriere unterordnen würde. In der Realität aber haben viele Wähler längst begriffen, dass auf die Ankündigung der “schonungslosen Aufklärung” oder der “schonungslosen Aufarbeitung” oft nicht mehr viel folgt. Trotzdem bemühen Politiker jeder Couleur die Phrase weiter so inflationär, dass ihre Sinnentleerung längst offensichtlich ist.

Für die Glaubwürdigkeit von Politikern sind derlei Phrasen verheerend. Warum nutzen sie sie weiterhin, obwohl den meisten Wählern die Inhaltslosigkeit dieser Sprache längst klar ist? Die einfachste Antwort auf diese Frage: Weil Phrasen bequem sind und man sich mit ihnen nicht genau festlegt. Wer an einem Wahlabend vor den Kameras schnell eine erste Stellungnahme abgeben muss, eigentlich aber noch nicht viel erklären kann oder will, der greift eben in seinen Phrasenbaukasten und sagt, jetzt sei “Stabilität” die oberste Prämisse und man müsse gemeinsam “an der Zukunft des Landes arbeiten”. Das ist inhaltlich so löchrig wie ein Schweizer Käse, klingt aber staatstragend, und man tritt niemandem auf den Schlips.

Natürlich nutzen Politiker Phrasen aber auch, um den eigentlichen Sinn ihrer Worte zu übertünchen und die Wähler bewusst im Ungefähren zu lassen – wie bei der “schonungslosen Aufklärung”. Selbst wenn man mitnichten schonungslose Aufklärung einer Affäre im Sinn hat, klingt die Phrase hehr, und der Politiker muss sich danach – zumindest rhetorisch – nichts vorwerfen lassen. Hinzu kommt ein weiterer, viel banalerer Grund: Viele Berufspolitiker haben über lange Jahre den Sprachgestus und die technokratischen Floskeln ihrer Vorgänger übernommen, ohne groß darüber nachzudenken. Wer als Jugendlicher in der Nachwuchsorganisation einer Partei beginnt und sich dann in der Politik hochdient, der wird irgendwann mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls von “paritätischer Finanzierung” oder der “doppelten Haltelinie” sprechen – so wie alle anderen um ihn herum.

Der Hang zum streitlosen Konsens ist fatal

Das Problem ist, dass viele Politiker sich der Entleerung ihrer Sprache nicht (mehr) bewusst sind – und auch nicht der Folgen, die sie für unsere Demokratie hat. Denn die Neigung zu hohlen Floskeln, die in den vergangenen Jahren auch durch den immer größeren Hang zum streitlosen Konsens in den großen Koalitionen deutlich wurde, ist fatal, weil sie die Entfremdung zwischen Politik und Bürgern verstärkt. Wenn Wähler sich ganz konkret um ihre steigende Miete sorgen oder um ihr Auskommen im Alter, die Politik aber lediglich nebulös davon spricht, jetzt müsse man “die Zukunft gestalten” und ein “Signal des Aufbruchs” senden, dann wird diese Entfremdung auch sprachlich manifest.

Was aber fast noch schlimmer ist: Je inhaltsloser der politische Diskurs ist, umso fruchtbarer wird der Boden für (Rechts-)Populisten wie die der AfD, sich als letzte verbliebene “Klartext”-Partei zu inszenieren. Gerade das erleben wir seit einer Weile: Die AfD stößt mit immer drastischeren sprachlichen Tabubrüchen in die Lücke, die der zunehmend inhaltsleere politische Diskurs hinterlassen hat. Wenn man so will, hat die Plastiksprache mit ihren Floskeln und Phrasen einen gewissen Anteil am Erfolg der AfD.

Es wird also höchste Zeit, dass die Politiker den Phrasen abschwören und authentischer, präziser und auch wieder kontroverser formulieren. Trotzdem wäre es zu einfach, den Volksvertretern allein die Schuld für ihre sprachliche Mutlosigkeit zu geben. Denn es liegt auch an den Wählern und Journalisten, dass die Phrasenhaftigkeit der politischen Sprache in den letzten Jahren zugenommen hat. Was die Wähler betrifft, hat das mit einer äußerst ambivalenten Haltung gegenüber Politikern zu tun: Alle wünschen sich “authentische Volksvertreter”, die “klare Kante” zeigen und sich ein Stück weit vom politischen Einheitsbrei des als “langweilig” empfundenen Sachpolitikers abheben. Wenn diese Politiker dann aber tatsächlich einmal kontroverser formulieren als gewohnt, polemisieren oder mit der Selbstironie über das Ziel hinausschießen wie Peer Steinbrück mit seinem Mittelfinger im “Süddeutsche Zeitung Magazin” im Bundestagswahlkampf 2013, dann bricht ein Sturm der Entrüstung los angesichts der Individualität, die der Politiker sich da herausnimmt.

Auch Sigmar Gabriel ist ein gutes Beispiel für dieses schiefe Verhältnis: Der SPD-Politiker gilt als politisches Ausnahmetalent. Mit seiner mitunter provokanten Rhetorik und teils markigen Zuspitzungen wird er oft deutlicher als viele seiner Kollegen. Man könnte sagen, er spricht gern “Klartext”. Von vielen wird der SPD-Mann gerade dafür geliebt – in guten Zeiten. In schlechteren Zeiten stößt Gabriels Offenheit aber mindestens ebenso viele vor den Kopf. Soll ein Politiker nun authentisch sein oder nicht? Als Gabriel im August 2015 die sächsische Stadt Heidenau besuchte, in der Rechtsextreme vor einer Flüchtlingsunterkunft demonstrierten, sagte er, die rechten Protestierer seien ein “Pack” und “Leute, die mit Deutschland nichts zu tun haben”. Damit löste er bei vielen Entrüstung aus. Durfte ein Vizekanzler sich in dieser Art äußern? Dabei hatte Gabriel lediglich – zugegeben deutliche – Worte für einen offensichtlich fremdenfeindlichen und womöglich gewaltbereiten Mob gefunden. Das war undiplomatisch, sicher, und auch polarisierend. Aber verbietet es sich für Politiker wirklich grundsätzlich, für drastische Vorgänge manchmal auch drastische Worte zu verwenden?

Auch dieses Beispiel zeigt den merkwürdigen Dualismus, der viele von uns im Umgang mit Politikern kennzeichnet: Wir wollen klare Worte und lieben die große Show, aber bitte nur solange es nicht zu kontrovers wird. Damit nähren wir bei vielen Politikern die Überzeugung, im Zweifel sei es eher gefährlich, zu viel Authentizität und “klare Kante” zu zeigen. Also ziehen sie sich lieber auf ihre ungefährlichen Plastik-Phrasen zurück.

Der andere Grund, warum Phrasen immer beliebter sind, ist die zeitgenössische “Empörungsdemokratie”, wie sie der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen nennt. Die Beschleunigung des Nachrichtentakts durch Online-Medien und soziale Netzwerke hat dazu geführt, dass Politiker mittlerweile fast in Echtzeit Stellungnahmen abgeben müssen. Zwischen einem Ereignis und den ersten Reaktionen vergehen mitunter kaum noch fünf Minuten – viel Zeit zum Nachdenken bleibt da nicht. Gleichzeitig können einzelne, oft aus dem Kontext gerissene und schnell hingeschriebene Sätze auf Twitter binnen kurzer Zeit einen Shitstorm auslösen, der einen Politiker über Monate beschäftigen – und im schlimmsten Fall sogar seine Karriere ruinieren – kann.

Politiker können aus dieser Entwicklung, grob gesagt, zwei Schlüsse ziehen: Entweder sie nutzen das Erregungspotenzial für sich und spielen mit der immer heftigeren Provokation, wie es etwa die AfD in den sozialen Medien tut. Oder sie ziehen sich aus Angst vor dem nächsten Shitstorm umso beharrlicher auf ihre ungefährlichen Phrasen zurück beziehungsweise steigen, wie Robert Habeck, gleich ganz bei Twitter aus, weil das Medium sie “zur Zuspitzung verführt”. Damit überlassen sie die wichtigen sozialen Netzwerke aber erst recht den immer lauteren Provokateuren – und die gefährliche Schere zwischen der inhaltsleeren Phrasen-Sprache und dem vermeintlichen “Klartext” der (Rechts-)Populisten wird noch größer.

Es würde also zu kurz greifen, allein die Politiker für ihre Phrasen-Vorliebe verantwortlich zu machen – auch Wähler und Journalisten tragen eine Mitschuld daran. Die einen, weil sie ein Verhalten erwarten, das sie dann abstrafen, die anderen, weil sie die Phrasen der Politiker in vielen Fällen weiterverbreiten, ohne sie ausreichend zu hinterfragen.

Was also ist zu tun, um das Dilemma aufzulösen? Die politische Auseinandersetzung muss wieder angriffslustiger und härter, aber zugleich differenzierter sein, ohne deshalb rücksichtslos zu werden. Politiker müssen wieder mehr Mut haben, offen zu streiten, Missstände klar zu benennen und Widerspruch auszuhalten, anstatt Ratlosigkeit und Dissens mit einer Plastiksprache zu übertünchen. Sie müssen sich wieder trauen, auch dann authentisch zu sein und so zu formulieren, wenn sie sich damit angreifbar machen. Sie müssen eine authentischere und präzisere Sprache sprechen, die der Versuchung widersteht, diese Klarheit mit dem vermeintlichen “Klartext” der (Rechts-)Populisten zu verwechseln.

Und die Wähler und Journalisten? Sie sollten sich der Tatsache bewusst werden, wie ambivalent ihre Ansprüche an Politiker oft sind, wenn sie Authentizität fordern. Sie sollten hartnäckig nachfragen, wenn die Plastiksprache wieder überhandnimmt, und den offenen, an der Sache orientierten Streit wieder schätzen lernen. Und auf Twitter nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen.

Beliebte Phrasen und was sie wirklich bedeuten

“Schonungslose Aufklärung”

Bedeutet meist genau das Gegenteil, nämlich das Verschleppen dringend nötiger Aufarbeitungsmaßnahmen. Die Phrase “schonungslos” ist für Politiker praktisch, weil sie unerbittliche Härte mit den Verfehlungen des politischen Gegenübers suggeriert und den Sprecher zudem moralisch überhöht. Gleichzeitig ist sie aber, Kennzeichen vieler Phrasen, so schwammig, dass man nicht auf sie festgenagelt werden kann, wenn es mit der Schonungslosigkeit leider doch nichts geworden ist. Entlarvend: Die Betonung des Worts “schonungslos” impliziert, dass man den Gegner im Normalfall mit großer Milde davonkommen lässt.

“Nachhaltige Politik”

Klingt immer gut, hat in der Regel aber längst nichts mehr mit Nachhaltigkeit im Sinne von weitsichtigem Handeln und Ressourcenschonung zu tun, sondern ist meist nur noch eine schwammige Feel-Good-Phrase für eine Politik, die für die Zukunft alles richtig machen will. “Nachhaltigkeit” scheint unerlässlich für eine jede Koalition zu sein und ist zur meistgebrauchten Vokabel jedes Parteiprogramms geworden, das etwas auf sich hält. Und damit: zur sinnentleerten Phrase ohne konkrete Folgen.

“Verantwortung für das Land”

Noch so eine ultimative Phrase, mit der man alles und nichts begründen kann. Sie suggeriert (ähnlich wie Merkels Phrase “alternativlos”), dass es keine andere Option zu einer Entscheidung gibt, wenn man das Land und die Demokratie nicht ins Chaos oder den Niedergang führen will. Zugleich ist sie äußerst beliebig. So argumentierte die FDP nach der Bundestagswahl 2017 sowohl im Jamaika-Sondierungspapier als auch nach dem Rückzug aus den Verhandlungen mit dem Begriff “Verantwortung” – was zeigt, dass es bei der Phrase oft nicht allein um das “Wohl des Landes” geht, wie suggeriert werden soll, sondern sehr wohl auch um persönliche (parteipolitische) Interessen.

“Die Zukunft gestalten”

Die ultimative Kampf-Phrase, wenn man als Politiker zum Wohl der künftigen Generationen gefragt wird, einem aber partout kein konkretes Projekt einfällt. Klingt gut, weil man die Zukunft nicht wie ein willfähriges Schaf einfach nur abwartet, sondern selbst in die Hand nimmt und formt wie Knete. Leider ebenso schwammig wie “Nachhaltigkeit”. Wird gern auch mit dem Zusatz “die Zukunft dieses Landes” verwendet. Welchen Landes eigentlich sonst?

Fünf Ideen für eine klare politische Sprache

Politiker müssen sich der Bedeutung ihrer Sprache wieder bewusster werden.

Inhaltsleere Phrasen sind weit mehr als eine lästige Marotte vieler Politiker. Die Wähler nehmen genau wahr, wie Politiker mit ihnen kommunizieren und wie aufrichtig, präzise und selbstkritisch sie dabei sind. Phrasen wie “Zukunftsfähigkeit” und “nachhaltige Politik für das Land” sind Beispiele für eine Sprache, die die Wähler nicht mehr berührt – und darum mit dafür verantwortlich, dass sich immer weniger Menschen mit Politik und Politikern identifizieren können. Das muss den Politikern wieder bewusster werden: Wie sie sprechen, entscheidet mit über ihr Verhältnis zum Wähler.

Politiker müssen präziser sein und stärker differenzieren.

Es ist höchste Zeit, dass Politiker wieder mehr “Klartext” reden – aber bitte nicht so, wie Rechtspopulisten es verstehen, die damit Verrohung, Überspitzung und Hetze meinen. Es geht darum, dass die politische Auseinandersetzung lebendiger und präziser wird und programmatische Unterschiede wieder deutlicher herausgearbeitet werden. Das heißt: Es muss stärker differenziert werden. Auch Politiker von Volksparteien neigen im Medienzeitalter zur Komplexitätsreduktion: Es zählt zunehmend nur noch Sieg oder Niederlage. Die politische Sprache wird aber nur dann weniger floskelhaft, wenn Differenzierung nicht als Überforderung der Wähler begriffen wird. Und wenn es einmal nichts zu sagen gibt, ist es vielleicht auch besser zu schweigen.

Wir brauchen mehr Mut zur Kontroverse.

Der Politik ist der Mut zur Debatte abhandengekommen – und es ist höchste Zeit, dass er wieder zurückkehrt. Wenn es künftig weniger Phrasen geben soll, müssen Politiker auch sprachlich mehr Mut aufbringen, mit ihren Worten anzuecken und Gegenwind zu erzeugen – auch wenn möglicherweise ein Shitstorm dräut. Das bedeutet, abweichende Meinungen auszuhalten, statt sie mit leeren Phrasen zu übertünchen und so zu tun, als sei ein Dissens eine Ausnahmesituation und ein Kompromiss eine Katastrophe. Beide sind der Normalfall in einer Demokratie – genauso wie Streit.

Auch Medien müssen ihre Rolle hinterfragen.

Viele Journalisten kritisieren Politiker gern für ihre hohlen Phrasen – dabei verbreiten sie sie oft genug selbst gedankenlos weiter, anstatt sie durch beharrliches Nachfragen oder eine kritische Einordnung zu hinterfragen. Auch schießt die Berichterstattung vielfach übers Ziel hinaus, wenn eine Meinungsverschiedenheit zu einer Staatskrise und ein Zerwürfnis zu einem Untergangsszenario hochgespielt wird. Damit verstärken Medien den Floskel-Reflex bei vielen Politikern. “Großes groß und Kleines klein” – diese alte Regel aus dem Zeitungslayout gilt auch für die Berichterstattung, wenn wir alle das Gefühl für Relevanz nicht immer mehr verlieren wollen.

Das Bild von Politikern muss sich ändern.

Wir wollen authentische Politiker, die “klare Kante” zeigen – und sind empört, wenn sie es wirklich tun. Damit lehren wir die Politiker die Angst vor einer klaren Sprache und vor Authentizität. Es versteht sich von selbst, dass sich geschichtsvergessene Äußerungen und gezielte Provokationen der AfD, die die Zeit des Nationalsozialismus mit einem “Vogelschiss” vergleicht, verbieten. Aber wenn ein Politiker einmal über das Ziel hinausschießt wie Peer Steinbrück mit seinem Mittelfinger 2013 oder Andrea Nahles mit ihrer “Fresse”-Äußerung nach der Bundestagswahl 2017, dann könnten Wähler und Journalisten durchaus etwas mehr Nachsicht walten lassen.

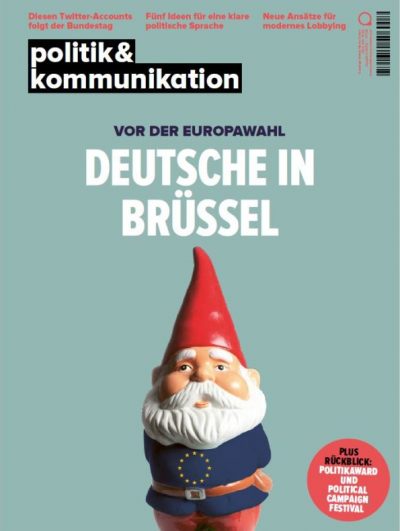

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 126 – Thema: Vor der Europawahl: Deutsche in Brüssel. Das Heft können Sie hier bestellen.