Das Liebknecht-Haus in Mitte, ein Steinwurf vom Alexanderplatz entfernt, ist die Parteizentrale der Linken. Und es ist zweifellos die interessanteste Parteizentrale von allen, weil es die geschichtsträchtigste ist und die einzige außer jener der AfD, die den Umzug des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin nicht mitvollziehen musste: Sie war längst da.

Noch hat Harald Wolf hier das Sagen. Der aus Offenbach stammende Politologe folgte im Herbst als kommissarischer Bundesgeschäftsführer der Linken auf den im Streit geschiedenen Matthias Höhn. Vor wenigen Wochen zeichnete sich ab, dass Jörg Schindler, zurzeit Vizechef der Linken in Sachsen-Anhalt, ab dem Bundesparteitag im Juni übernehmen könnte. Wolf tritt als Schatzmeister an, Amtsinhaber Thomas Nord kandidiert nicht mehr.

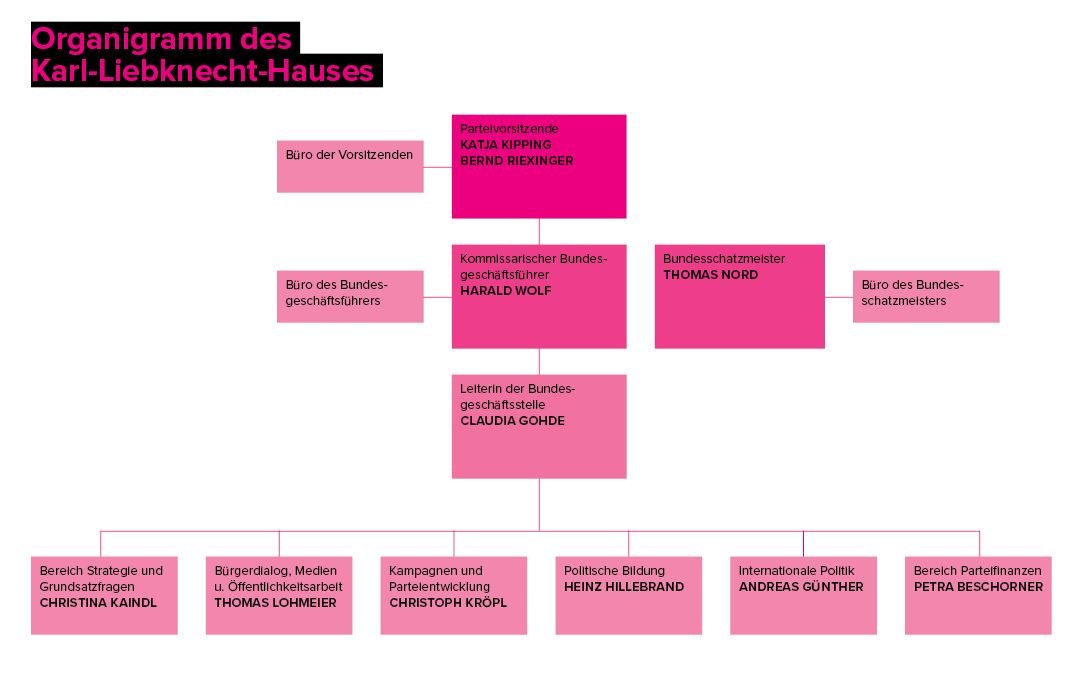

Im Innern ist das fünfstöckige Gebäude mit der grauen Fassade und seinen 80 Mitarbeitern ähnlich strukturiert wie vergleichbare Parteizentralen. Es gibt sechs große Abteilungen: für Grundsatzfragen und Strategie, Internationales, Parteientwicklung und Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und Medien, politische Bildung und Finanzen. Auch die Aufgaben sind ähnlich. Im Allgemeinen, sagt Wolf, gehe es darum, Parteitage vorzubereiten, Wahlkämpfe und Kampagnen zu organisieren, die Arbeit der Linken in Bund und Ländern aufeinander abzustimmen sowie den Draht zur Bundestagsfraktion zu halten. Bekanntlich sind die Beziehungen zwischen Partei- und Fraktionsspitzen zuweilen angespannt.

Zuletzt wurden sechs Regionalkonferenzen mit den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger geplant, ein Treffen der Kreisvorsitzenden in Heidelberg, Workshops zu Kampagnen im Bereich Pflege, Mieten und Wohnen sowie besagter Parteitag vom 8. bis 10. Juni, bei dem es auch um die Zukunft des Bundesgeschäftsführers geht. Im Herbst wird in Bayern und Hessen gewählt. Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein kommen dazu. 2019 ist schon wieder Europawahl. Und so weiter und so weiter. Gewählt wird eigentlich immer irgendwo. Last but not least ist ein aktueller Schwerpunkt die politische Bildung von frischen Mitgliedern. Zunehmend verfügen die nämlich nicht über Erfahrungen einer früheren Parteimitgliedschaft – weder in der SED/PDS noch in der SPD. Das war früher anders.

Mit seinem Team ist Wolf zufrieden. “Es lässt sich hier angenehm arbeiten”, sagt der Mann, in dessen schmucklosem Büro lediglich ein Modell des Gebäudes steht sowie ein Plakat hängt, das auf einen Karl-Marx-Film hinweist. “Die Mitarbeiter sind sehr engagiert”, fährt er fort, “und brennen für ihre Themen.” Der Linke weiß außerdem, wie das geht: Chef sein. Als Wirtschaftssenator in Berlin hatte er immerhin mal 500 Mitarbeiter unter sich.

Allein das Corporate Design ist bei der Linken anders als, sagen wir, bei den Grünen oder der FDP. Die Kaffeetassen, die während des Gesprächs auf dem Tisch stehen, sind rot. Die Serviette, die darauf liegt, ist es ebenfalls. Die Türschilder und die drei Fahnen, die vorn aus den Fenstern hängen: alles rot. Ja, man merkt schon, dass man hier bei der Linkspartei ist. Zumal das Rot der Linken dunkler ist als das der Sozialdemokraten ein paar Kilometer weiter westlich.

Politische Nachbarschaft

Das Besondere am Liebknecht-Haus ist ansonsten zunächst seine Lage. Direkt gegenüber steht die wuchtige Volksbühne, ein zweifellos linkes Theater, solange der Intendant Frank Castorf hieß. Was es heute ist, das weiß man nicht mehr so ganz genau. Dahinter steht die von Roland Jahn geführte Stasi-Unterlagenbehörde, mit deren Akten so manche Linken-Politiker allerlei Probleme hatten. Mit anderen Worten: Man findet hier auf wenigen Quadratmetern viel ostdeutsche Geschichte.

Und zuweilen geschieht Kurioses. Als kürzlich dem umstrittenen Journalisten und Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen im angrenzenden Kino “Babylon” ein nicht minder umstrittener Preis verliehen werden sollte, da demonstrierte vor der Tür der ehemalige linke Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gehrcke für Jebsen – und die gleichfalls ehemalige linke Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak demonstrierte gegen ihn. Derlei aufsehenerregende Konflikte haben andere Parteien nicht zu bieten.

Das Besondere ist aber vor allem die Vergangenheit des Gebäudes. 1912 als Fabrik- und Geschäftshaus errichtet, kaufte es 1926, auf dem Höhepunkt der Weimarer Republik, die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten übernahm es 1933 die SA; auf dem Dach wehte eine Hakenkreuzfahne. Schließlich benannten die Nazis es nach einem der ihren um, dem 1930 von KPD-Mitgliedern getöteten SA-Mann Horst Wessel, von dem es auch das berüchtigte Horst-Wessel-Lied gibt.

Interessante Untermieter

Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel das teilweise zerstörte Gebäude an die aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD entstandene SED – und ging nach dem Mauerfall 1989 in den Besitz der SED-Nachfolgepartei PDS über. Man findet hier mithin nicht nur ostdeutsche Geschichte, sondern deutsche Geschichte schlechthin. Ja, in gewisser Weise ist das gesamte Areal ein begehbares Museum.

Das prägt selbstredend auch die Gegenwart. Zwar wurde das Karl-Liebknecht-Haus nach der Wende saniert. Kürzlich wurden die Konferenzräume im hinteren Teil des Gebäudes verschönert. Es atmet indes noch die Atmosphäre der Vorwendezeit. Und: Es steht unter Denkmalschutz. Die Pflege der Doppelglasfenster mit den weißen Holzrahmen ist aufwendig. Doch auswechseln, klagt der Bundesgeschäftsführer, könne man sie trotzdem nicht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der linke Berliner Kultursenator Klaus Lederer für den Denkmalschutz zuständig ist. Nein, da werde nicht gemauschelt, versichert Wolf schmunzelnd. Er würde sich schließlich auch wünschen, dass die IT-Technik besser wäre und es Video- statt herkömmlicher Telefonkonferenzen geben könnte. Aber so weit ist es noch nicht. Vermutlich eine Geldfrage.

Auffällig ist, dass ein Teil des Hauses untervermietet wurde und die Mieter teilweise recht exquisit sind. Darunter ist zum Beispiel der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD oder die Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí. Im Erdgeschoss befinden sich eine Kantine mit Ost-Charme, wie Mitarbeiter sagen, und ein Buchladen, in dessen Auslage Werke von Gregor Gysi und Sahra Wagenknecht einträchtig nebeneinander liegen. Einträchtiger jedenfalls, als die Autoren im echten Leben miteinander wirkten. Sogar Hans Modrow, inzwischen 90 Jahre alt und letzter Ministerpräsident der DDR mit SED-Parteibuch, hat hier noch ein Büro – wenn auch kein gewerbliches. So leitet die teils blutige Geschichte in die Konflikte der Gegenwart über.

Harald Wolf kommt meist mit dem Fahrrad von seiner Wohnung in Friedrichshain hierher und “wenn das Wetter beschissen ist, mit der BVG oder auch mal mit dem Auto” – im Schnitt viermal in der Woche. Denn ein Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus hat er ja auch noch. Sein Bruder Udo ist dort der linke Fraktionsvorsitzende. Die meisten Abteilungen hat sich der ältere der Wolf-Brüder schon genauer angesehen, bloß die Grundsatzabteilung noch nicht. Die folgt in absehbarer Zeit. Im Übrigen sind da die Gremiensitzungen, an denen der bedächtige Mann teilnehmen muss und an denen kein Politiker vorbeikommt, in welcher Partei auch immer er ist.

Im Geschäftsführenden Parteivorstand herrsche eine konstruktive Atmosphäre, sagt der Bundesgeschäftsführer. Im größeren erweiterten Parteivorstand hingegen gebe es auch schon mal “heftige Auseinandersetzungen; das gehört zu einer lebendigen Partei dazu”. Was er nicht sagt: Ob sich Kipping und Riexinger über den Leipziger Parteitag hinaus als Vorsitzende halten können, ist zumindest für Einzelne eine offene Frage. Ja, bei der Linken ist wie so oft vieles im Fluss. Aber das Karl-Liebknecht-Haus hat ja schon ganz andere Stürme überstanden.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 122 – Thema: Wie sich das politische Berlin neu aufstellt. Das Heft können Sie hier bestellen.